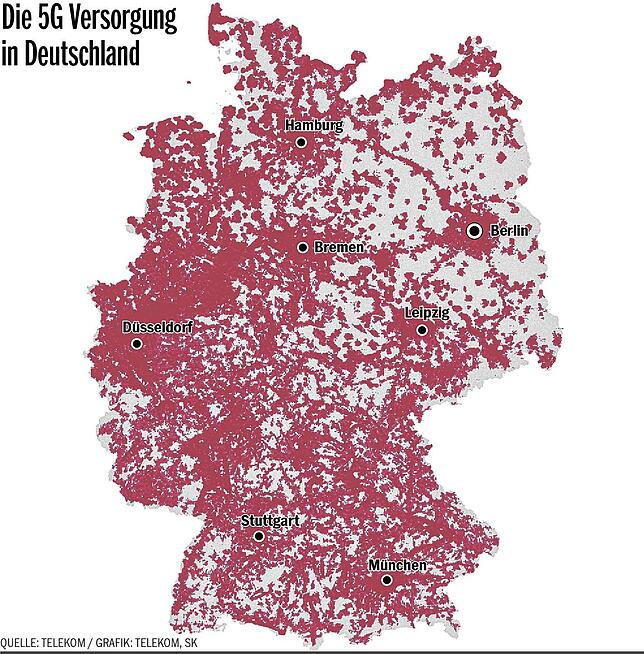

Wer in entlegenen Gegenden Deutschlands unterwegs ist, hat häufig keinen Handyempfang. Wie aus einem Bericht der Bundesnetzagentur hervorgeht, ist die Versorgung auf elf Prozent der Landesfläche schlecht oder inexistent.

3,8 Prozent der Fläche werden in dem Bericht als Funkloch oder als sogenannte weiße Flecken definiert. Bestenfalls Empfang im uralten Mobilfunkstandard 2G (Edge) ist hier möglich, was nur Telefonate und Schneckentempo-Downloads ermöglicht. 7,2 Prozent der Fläche gelten als „graue Flecken“ – das heißt, dass dort nur eins der drei deutschen Mobilfunknetze im 4G-Standard zu empfangen ist, ob von der Telekom, Vodafone oder von Telefónica. Kunden der zwei anderen Netze gucken jeweils in die Röhre.

Die Netzbetreiber sind verpflichtet, 98 Prozent der deutschen Haushalte mit 4G zu versorgen. Dieses Mindestlevel erfüllen sie inzwischen. Auf die Fläche beziehen sich die Ausbauverpflichtungen hingegen nicht – so gesehen sind die nun publizierten Daten kein Beleg für Versäumnisse beim Mobilfunkausbau. Sie sind dennoch bemerkenswert, weil viele Menschen im Internetzeitalter längst nicht mehr nur in besiedelten Gebieten Handyempfang haben wollen. Auch für Landwirte auf dem Acker, Waldarbeiter oder Wanderer wird der Datenfluss immer wichtiger.

Netzbetreiber kooperieren

Die Telekommunikationsbranche verweist auf hohe Kosten, die beim Ausbau auf dem Land anfallen. Die Netzbetreiber kooperieren inzwischen miteinander, um sich gegenseitig auf die Funkmasten zu lassen. Hinzu kommt eine neue staatliche „Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft“, die mit Fördergeld Funkstandorte dort ermöglichen will, wo sich ein wirtschaftlicher Betrieb nicht lohnt. Die jetzt veröffentlichten Zahlen verdeutlichen, dass der Bedarf tatsächlich groß ist.

Im vergangenen Herbst hatte die Netzagentur erstmals Flächenangaben zur Handyversorgung gemacht. Die Herbst-Zahlen sind mit den jetzigen Zahlen aber nicht vergleichbar, weil die Messungen inzwischen strenger sind als früher. Auf der Webseite www.breitband-monitor.de kann man überprüfen, wo genau welcher Handyempfang möglich ist.

Der Süden ist schlecht versorgt

Etwas überraschend liegen die Bundesländer, die relativ schlecht versorgt sind, alle im Süden der Republik: Auf 15,5 Prozent der Fläche Bayerns ist maximal ein Handynetz zu empfangen, auch in Baden-Württemberg (15,1 Prozent) und Rheinland-Pfalz (15,9 Prozent) stehen die Chancen auf dem Land eher schlecht. Auch in Hessen (14,4 Prozent) gibt es Nachholbedarf. Ostdeutschland schneidet in der Statistik weniger schlecht ab.

Die netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Anke Domscheit-Berg, betonte die Wichtigkeit von schnellem Internet auf dem Land: Teilhabe setze in einer digitalen Gesellschaft auch den Zugang zum datenfähigen Mobilfunk voraus.

Die Gebiete mit schlechter Abdeckung seien Beleg dafür, dass Deutschland beim Ausbau Infrastruktur „versagt“. „Die Ursache sind nicht Berge, Komplexität oder zu hohe Ausbaukosten, sondern ungeeignete Strategien, falsche Prioritäten, eine Vernachlässigung der Gemeinwohlorientierung und des ländlichen Raums ganz allgemein.“

In einem anderen Teil des Berichts geht es um die Autobahnen und ICE-Strecken, an denen es seit Anfang 2020 eigentlich überall 4G-Empfang geben muss – es geht also um 100 Prozent Abdeckung.

Allerdings gibt es eine Ausnahmeregelung: Wo die Installation von Mobilfunkmasten „rechtlich oder tatsächlich“ nicht möglich ist, darf es auch künftig Funklöcher geben – etwa wenn kein Grundstück für den Sendemast zu mieten oder zu kaufen ist oder die Strecke ein Naturschutzgebiet durchquert, was eine Genehmigung sehr schwierig macht.

Autobahnen und die Schiene sind gut abgedeckt

„Nach der Auswertung der vorgelegten Versorgungsdaten ergibt sich ein Versorgungsgrad bei den Autobahnen abhängig vom Unternehmen zwischen 95,4 und 99 Prozent und bei den Schienenwegen zwischen 94,4 und 98,2 Prozent“, heißt es in dem Bericht, der an den Beirat der Netzagentur gerichtet ist.

Die Bundesnetzagentur geht seit einiger Zeit der Frage nach, ob die Gründe stichhaltig sind oder nur eine faule Ausrede für Ausbau-Versäumnisse. Nun wird die Behörde ungeduldig: Es seien zwar Fortschritte gemacht worden, aber es fehlten noch immer circa 550 Standorte, heißt es in dem Bericht.

Bisher kommen die Beamten zu dem Schluss, dass an etwa 20 dieser Standorte die Begründung der rechtlichen und tatsächlichen Unmöglichkeit zieht. „Bei der überwiegenden Anzahl der Fälle handelt es sich um temporäre Verzögerungen.“

Nun prüft die Behörde „mögliche Rechtsfolgemaßnahmen gegen die Mobilfunknetzbetreiber“. Hierfür muss die Frage geklärt werden, ob die Verspätung auf das Konto der Mobilfunker geht oder ob es an anderen Gründen liegt, etwa weil staatliche Genehmigungsverfahren ungewöhnlich lang sind oder ein Grundbesitzer lange über einen Standort verhandelt und dann doch abgesagt hat.

3G nähert sich seinem Ende

- Das Ende des Mobilfunkstandards 3G rückt näher. Telefónica (O2) gab bekannt, mit der Abschaltung in den ersten Regionen im Juli zu beginnen, bis Dezember sollen sie bundesweit abgeschlossen sein. Die freiwerdenden Frequenzen der derzeit noch 16 000 3G-Sender werden für den besseren Funkstandard 4G genutzt.

- Funklöcher für Handysurfer dürften kaum entstehen, weil die meisten Handys schon mit 4G verbunden werden. Nur bei alten Smartphones, die nicht 4G-fähig sind, gibt es Probleme – mit ihnen kann man dann nur noch über 2G-Standard telefonieren. Laut Verivox sind seit 2016 fast alle Marken-Smartphones, die in Deutschland herauskamen, 4G-kompatibel. Bei Apple ist dies schon seit 2013 der Fall.

- Die 3G-Technologie sei „in die Jahre gekommen, so dass wir sie bis Jahresende ablösen“, sagte Telefónica-Deutschlandchef Markus Haas. „Die Zukunft der digitalen Vernetzung für Wirtschaft und Verbraucher gehört dann allein 4G und vor allem 5G.“ Diese Mobilfunkstandards seien deutlich leistungsstärker, energieeffizienter und sie ermöglichten neue digitale Anwendungsfelder, betonte der Firmenchef.

- Ein bis zwei Prozent des übermittelten Mobilfunk-Datenvolumens bei Telefónica entfallen noch auf diesen Funkstandard, der vor gut 20 Jahren noch der letzte Schrei war und dem Staat nach einer Versteigerung der Frequenzen rund 50 Milliarden Euro in die Kassen spülte. Vodafone und die Deutsche Telekom wollen 3G sogar schon Ende Juni endgültig den Stecker ziehen. (dpa)