Ein Kloster bauen? Wer würde das in Deutschland heute noch tun, wo Mönche und Nonnen so selten geworden sind wie Nachwuchs im Priesterseminar? Im Wald bei Meßkirch indes läuft nun seit zehn Jahren das deutschlandweit einmalige Experiment einer lebendigen Archäologie: dem Bau eines Klosters nur mit den Mitteln, die den Menschen vor 1200 Jahren zur Verfügung standen. Hier wird die Uhr aufs Frühmittelalter zurückgestellt, Maschinen und Strom sind tabu.

Das macht den Charme der Klostervision aus. Nur der Zukunftsbahnhof Stuttgart 21 dürfte als Großbaustelle in Baden-Württemberg bekannter sein als das Langzeitprojekt Campus Galli, das den Namen eines Wandermönchs, des heiligen Gallus, trägt. Er brachte den christlichen Glauben in die Region, die Mittelalter-Handwerker sind auf einer anderen Mission: Eine Zeitreise ins frühe 9. Jahrhundert wagen, die mehrere Jahrzehnte dauern kann und auf der – wie man volksphilosophisch sagt – der Weg das Ziel ist.

Viel los beim Waldspaziergang

Der Erfolg gibt der Gemeinschaft des Campus Recht. „Wir sind inzwischen Bauunternehmen, Gastronomiebetrieb mit angeschlossener Landwirtschaft, Tourismusbüro, Museum und Forschungsstätte“, sagt Hannes Napierala, der Geschäftsführer. Als er 2014 hier antrat, war das anders.

Ein Rundgang auf dem Areal fühlte sich, wie er sagt, wie ein Waldspaziergang an. Stille und Einsamkeit, Baumkronen dicht an dicht und hin und wieder die Hütte eines Handwerkers – Töpfer, Schmied, Korbflechter oder Schindelmacher – am Wegesrand. Nicht mehr als überdachte Mini-Werkstätten. Die Besucher brauchten viel Fantasie, um hier den Keim einer Klosterstadt zu sehen.

Das tat dem History-Interesse keinen Abbruch, die jährlichen Besucherzahlen sorgten zuverlässig für fünfstellige Rekorde. Diese Himmelstreppe endete im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 bei knapp 92.000 – dann kamen der Einbruch und die Sorgen um die Löhne der 30 fest angestellten Handwerker. Das ist vorbei.

Hannes Napierala geht wieder im Klostergang der Zuversicht. Öffentliche Beihilfen sind für die kommenden Jahre gesichert, nicht nur die Gemeinde Meßkirch, sondern auch der Landkreis Sigmaringen und das Land Baden-Württemberg sind als Finanziers im Boot.

100.000 Besucher sind möglich

„Stand jetzt sind wir seit der Saisoneröffnung im April bei der Marke von 33.000 Besuchern“, sagt Napierala. Das entspreche dem Aufkommen bis Juli 2019. Wenn Hitzewellen die Leute nicht von der Fahrt nach Meßkirch abhielten, könnte man dieses Jahr die 100.000er-Marke knacken.

Wo Gallus und Pirmin das Kreuz errichteten, dauerte es Jahre, bis sich ein Kloster mit allen Konvents- und Versorgungsgebäuden aus der Lichtung erhob. So ist es auch im Klosterwald. Hier wird ein neues Baukapitel aufgeschlagen.

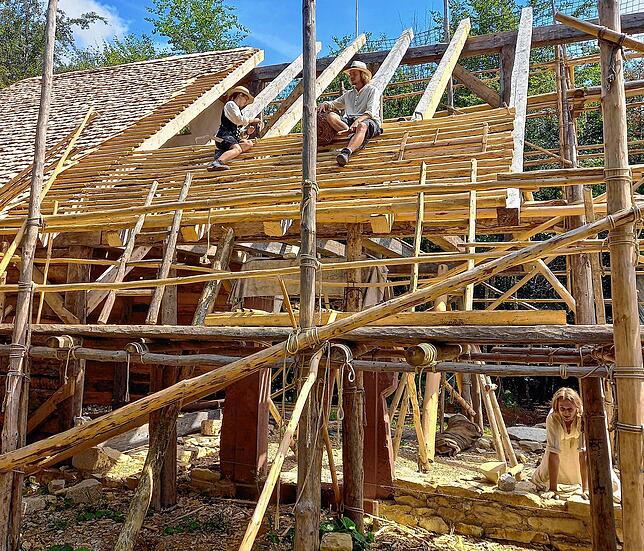

So läuft es für den Campus Galli finanziell und baulich

Es wird das erste Gebäude errichtet, das zu einem Großteil aus Steinen aufgemauert ist: Es gehört zum künftigen Abtshof und ist dreigeteilt: „Eine hölzerne Badstube, ein durch die Steinwände mäusesicherer Lagerraum und die Küche mit dem gemauerten Ofen“, sagt Hannes Napierala mit Blick auf das mächtige Dachgebälk, das zu einem Drittel schon mit handgemachten Schindeln eingedeckt ist.

Die Türlaibungen sind bereits fertig und aus Quadern von rotem Sandstein gefügt. Deren Querschnitt konkurriert mit den mächtigen Eichenbalken, die das riesige Strohdach der nahen Scheune tragen.

Schwergewichte aus Sandstein

Der Steinmetz Jens Lautenschlager hat die Schwergewichte aus einem Steinbruch bei Schramberg in Form gebracht, sie wurden auf Fichtenbalken mühsam zur Baustelle gerollt. Die ist von einem Gerüst aus Holzstangen eingerahmt. Dafür brauchte es eine behördliche Genehmigung. Denn Gerüste, die Tüv-konform sind, bestehen aus Metall. Unpassend für das 9. Jahrhundert. Wenige Meter entfernt stehen zwei Okuli (Augen) aus Sandstein für den Einbau in die Außenwand der Backstube bereit.

Till Troschke beugt sich über den Mauerstumpf, der fast eine Armlänge Tiefe misst. Er hat in Pforzheim eine Lehre gemacht und ist Anfang Juni in die Karolingerzeit eingestiegen. Er trägt die Leinenkluft seiner Berufs-Ahnen und gräbt die Hände – Gummihandschuhe darf er der Hautgesundheit halber tragen – in einen langen Holzbottich voll kernigem Mörtel. „Ich kann mich hier nicht mehr wegdenken“, sagt der junge Mann, während er die graue Masse zwischen zwei Bruchsteine streicht.

Den Kalkmörtel, der keinen modernen Zementzusatz hat, müssen die Handwerker in einer Erdgrube selbst mischen. Troschke spricht begeistert vom Sumpfen mit Wasser, der Beigabe von Sand, dem Ablöschen und der nicht ganz ungefährlichen chemischen Raudau-Reaktion. Aber das gehöre zur Nachhaltigkeit, sei der Reiz des „Bauens ohne Chemie“.

Keine modernen Baustoffe erwünscht

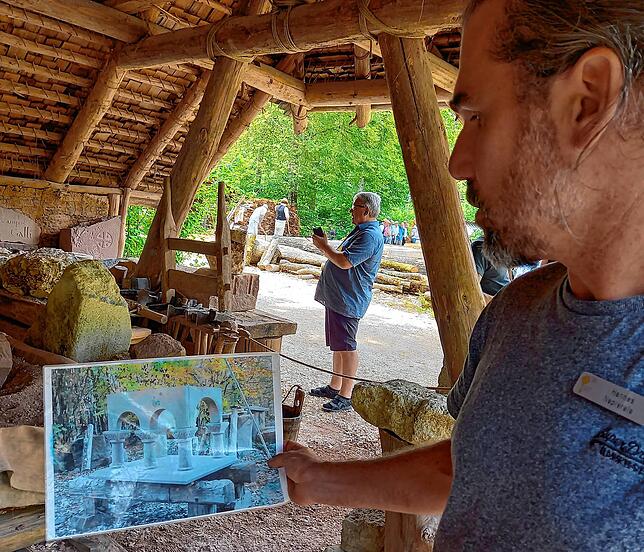

Als auf dem Campus noch ausschließlich mit Holz, Weidenflechtwerk und Lehm gebaut wurde, ergab sich die Baubiologie von allein. Die Natur lieferte das Material. Jetzt, wo es ans Mauern geht, hat sich das geändert. Altes, verloren gegangenes Wissen – etwa über die Mischung des Mörtels – muss durch Ausprobieren und Lernen neu erworben werden.

Alte Rezepturen gibt es nicht, die Mönche haben in ihren Schreibsälen über Mörtel keine Worte verloren. Klar ist nur: „Auf Bauzusatzstoffe wie Zement wollen wir verzichten“, erklärt der Geschäftsführer.

Damit bohren die Campus-Leute ein dickeres Brett als erwartet. „Das Thema Mörtel sorgte für viel Frust“, gesteht Hannes Napierala. Wo in die Höhe gemauert wird, wo Festigkeit ganz oben steht, kommen physikalische Werte ins Spiel.

Ganz unmittelalterlich nüchtern mischen sich die Baustatiker ein, mit Messprotokollen und Stempeln. „Wir haben lange Rezepturen ausprobiert“, sagt Napierala. „Jetzt sind wir sicher, dass wir die Anforderungen erfüllen.“ Allerdings lässt sich der Naturmörtel mit dem Aushärten mehr Zeit. Dafür sollen Herbst und Winter genutzt werden.

Mit (Alt)Bauchemie hat das halbe Dutzend angehender Zimmerleute von einer Reutlinger Berufsschule nichts zu tun. Felix Müller klopft mit Stemmeisen und einem Hammer aus Rindsleder einen Zapfen aus einer Holzstange heraus, die für den künftigen mächtigen Hühnerstall gebraucht wird. „Das ist richtig cool und ganz anders als die Arbeit mit der Handmaschine“, sagt sein Kollege Fabian Weißinger. Die Faszination des Ursprünglich-Unverfälschten hat beide gepackt.

Handys werden morgens eingesammelt

Seit einer Woche arbeiten sie in ihrer schwarzen Kluft auf dem Campus, angeleitet von Lehrer Markus Nassal, einem gelernten Zimmermann, der zum vierten Mal eine Klasse hierher führt. „Ich lerne in zwei Tagen mehr dazu als in Reutlingen in zwei Jahren“, sagt der Lehrer begeistert, und Hannes Napierala findet es fantastisch, dass Berufsschüler aus ganz Deutschland (auch aus dem Elsass) auf dem Campus uralte Bautraditionen wiederentdecken. Die Handys kassiert der Lehrer morgens ein.

Die Bewohner des künftigen Stalls sind unterdessen schon auf dem Gelände unterwegs. Ein imposanter Hahn – lateinisch Gallus – spaziert um die Scheune, eine Henne bleibt auf Abstand. Das Bäuerliche und das Klösterliche – hier bei Meßkirch findet es harmonisch zusammen.

Alle Informationen über Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Führungen und Veranstaltungen finden Sie hier.