Seit Mittwoch haben es die Aufsichtsräte auf dem Tisch: Das Bahnprojekt Stuttgart 21 wird nicht 6,5 Milliarden Euro kosten, sondern mindestens 7,6 Milliarden. Tendenz: steigend. Und es wird definitiv nicht im Jahr 2021 fertig, sondern erst 2024. Vielleicht.

Was macht dieses Projekt so teuer und so unkalkulierbar? Ein Besuch vor Ort vermittelt eine Ahnung davon. Er führt in ein Paradies für Ingenieure. Hier werden Dinge gebaut, für die es keine Blaupause gibt und von denen letztlich niemand weiß, ob das, was berechnet wurde, in der Praxis auch funktioniert. Und schon gar nicht, was es am Ende kostet. Kosten spielten für Architekt Christoph Ingenhoven, dessen Büro 1997 die Ausschreibung für den neuen Bahnhof gewann, auch keine Rolle. „Bei zehn Milliarden sind wir doch längst“, sagte Ingenhoven erst gestern in einem Interview. Die Bahn dementierte umgehend.

Tatsache ist: Eigentlich wusste damals niemand, was man da vor sich hatte. Das hatte einfach noch niemand gemacht vorher, unterirdisch in einen engen Talkessel, mitten in eine Großstadt hinein, einen neuen Hochleistungsbahnhof zu bauen. Samt Gleisen, S-Bahn- und Fernbahntunneln. In schwierigstem Gestein. Von Verzögerungen, Schwierigkeiten, oder von geschützten Eidechsen, Fledermäusen und Juchtenkäfern gar nicht zu reden.

Die ersten Kostenkalkulationen liegen mehr als 20 Jahre zurück. Die Machbarkeitsstudie von 1995, damals noch in D-Mark auf Basis der Preise von 1993 kalkuliert, beläuft sich auf umgerechnet 2,4 Milliarden Euro. Ausschreibungen, Vergaben und die tatsächlichen Kosten folgen aber den Bauabschnitten. Die Baupreise sind in eine Höhe gestiegen, die vor 20 Jahren niemand auf der Rechnung hatte. Auch nicht vor zehn oder fünf Jahren. Und manche Bauabschnitte sind noch gar nicht ausgeschrieben.

„Stuttgart 21 ist das mit Abstand beste Projekt, an dem man als Tunnelbauer derzeit weltweit arbeiten kann“, sagt Michael Pradel, 44, Bauabschnittsleiter für den künftigen Durchgangsbahnhof. Der Mann brennt für seinen Beruf. Die Ingenieure lieben diese völlig verrückten Geschichten, die sie hier machen können. Zum Beispiel die denkmalgeschützte alte Reichsbahndirektion, einen 15 000 Tonnen schweren achtstöckigen Bau mitten in der Stadt, einfach komplett auf eine Betonplatte zu stellen und anzuheben. Zwischen hydraulischen Pfahlstelzen, die den Bau nun tragen, fahren jetzt Laster herum und werden Tunnelröhren gebaut. „Mit einem Joystick können wir das Gebäude im Millimeterbereich ausrichten“, strahlt Bauingenieur Pradel. Knapp 50 Millionen Euro hat allein dieser Spaß gekostet. Peanuts in einem solchen Milliarden-Budget. Aber Stuttgart 21 ist eine ganze Schüssel voller Peanuts.

An einer anderen Ecke von Pradels Bauabschnitt, zwischen altem Kopfbahnhof und Planetarium, kann man sich in einer Zehn-Meter-Grube schon mal direkt an die fertige Bahnsteigkante des neuen Bahnhofs stellen. Nur dass noch keine Züge vorbeikommen, sondern schwere Kipplaster. Fünf Millionen Tonnen Aushub wurden schon aus der Stadt geschafft, rund 5000 Güterzüge voll. In der Baugrube wachsen gerade die ersten der 28 markanten Kelchstützenträger samt Verschalungen in die Höhe, die später das Dach des Tiefbahnhofs tragen müssen. Das Tragwerk ist auch eine Sache, die noch nie zuvor jemand so gebaut hat. Erst, wenn die Dachelemente von jeweils fünf Kelchen miteinander verbunden sind, trägt sich die Konstruktion selbst. Weil die Kelchstützen laut Architektenentwurf am Ende weiß schimmern sollen, mussten die Ingenieure eine eigene Betonmischung austüfteln, in die ein spezieller Sand eingemischt wird. Kosten? Sie müssen halt weiß schimmern, die Stützen. Und überhaupt: Als der Bahnhof geplant wurde, galten andere Brandschutzvorschriften. Die sind inzwischen deutlich verschärft. Zusatzkosten allein für die Kelchstützen: fünf Millionen Euro.

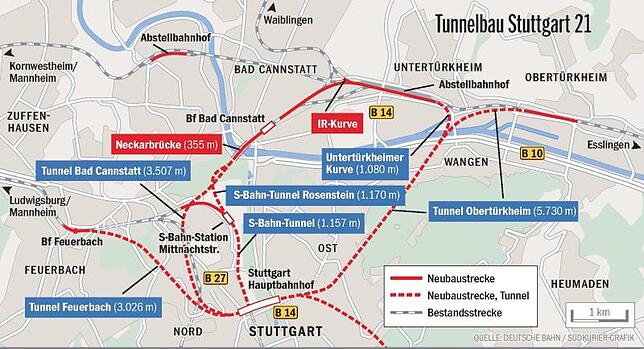

Der Puls des Projekts aber schlägt in den Tunneln. Und hier werden auch die Milliarden vergraben. Rund 4000 Ingenieure, Stahlbauer, Handwerker, Tunnelbauer und Mineure arbeiten derzeit allein in Stuttgart daran. Viele Österreicher, ganze Dorfgemeinschaften, die Männer seit Generationen Tunnelbauer. 59 Kilometer Tunnel haben sie an elf Großbaustellen zu bauen, gut 35 Kilometer sind geschafft. Kilometerweit lässt sich inzwischen in den neuen Röhren herummarschieren. Es ist eine Reise in eine andere Welt mit Stahlgittermatten, die aus Boden, Wänden und Decken ragen, bunten Schrift- und Zahlenzeichen an den Wänden, mit Fahrzeugen, die zentimeterdick mit Staub bedeckt sind. Im Bereich des Gipskeupergesteins mit den Anhydritlinsen, eines extrem quellfähigen Minerals, das sich bei Verbindung mit Feuchtigkeit um ein Vielfaches ausdehnt und Tunnelröhren eindrücken kann wie Eierschalen, wird trocken gearbeitet. Trockenbau ist teuer. Sicherheitshalber baut man jetzt die Tunnelwandschalen im Anhydrit doppelt so dick wie geplant. Das kostet halt auch doppelt.

Wieviel genau, darüber hüllt sich die Bahn in Schweigen. Doch nimmt man als Basis etwa die 653 Millionen Vergabekosten für Boßler- und Steinbühltunnel auf der Neubaustrecke nach Ulm, kommt man pro Tunnelmeter grob auf etwa 23 000 Euro. An der unterirdischen Front des S-Bahn-Tunnels Richtung Bad Cannstatt, „Ortsbrust“ genannt, zeigt sich, warum: Spritzbetonwand im Röhrenquerschnitt aufbringen, Sicherungsanker durch die Betonwand treiben, Bewehrung anbringen, Betonwand wieder einreißen, ein Meter Vortrieb, neue Betonwand spritzen.

In diesem Abschnitt hat Bernd Fischer den Hut auf. Der 57-jährige Ingenieur hat vom Himalaya bis nach Kanada schon überall auf der Welt Tunnel gebaut. Seit einem Jahr ist er in Stuttgart. Das „geilste Projekt“, an dem er je gearbeitet hat. Zu Juchtenkäfern sagt Fischer nichts. Er baut Tunnel.

Weiter östlich, wo die Tunnel aus dem Berg kommen, könnte es oberirdisch weitergehen. Darf es aber nicht, weil am Rand der Baugrube zwei Juchtenkäferbäume und vier Juchtenkäferverdachtsbäume stehen. Die Käfer sind strengstens geschützt. „Wer die Bäume fällt, macht sich strafbar“, sagt der Projektsprecher. Jetzt wird ein Tunnel unten durchgegraben. Planänderungsverfahren, zwei Wurzelgutachten, Genehmigungsverfahren. Zeitverlust: Ein knappes Jahr. Zusatzkosten laut Bahn: 20 Millionen Euro. Ein Stück weiter hält die EU Stuttgart 21 auf. Wo das Rosensteinportal am Neckar aus dem Berg kommt, stehen sechs Juchtenkäferverdachtsbäume in einem EU-Schutzgebiet. Ohne Genehmigung aus Brüssel darf das Eisenbahn-Bundesamt die Bäume nicht fällen. Kommt sie nicht bis Anfang Februar, verzögert sich das Projekt mindestens um ein halbes Jahr. Denn die Bäume dürfen erst wieder im November gefällt werden. Das Verfahren läuft seit zweieinhalb Jahren. Und jeder Tag kostet.

Und dann gibt es noch die Baustelle bei der Neckarbrücke, die seit Monaten ruht, weil die Stadt der untätigen Firma den Auftrag entzogen hat. Jetzt muss neu ausgeschrieben werden. Es gibt die 5000 Eidechsen am Abstellbahnhof Stuttgart-Untertürkheim, für die noch keine Umsiedelungsfläche gefunden ist. Es gibt die Bahn, die den neuen Flughafenbahnhof vielleicht doch lieber nicht unterirdisch bauen, sondern oben und billiger. Und, und, und. Was das am Ende kostet? Und wann das sein wird? Weiß kein Mensch.

Bauprojekt der Superlative

- Das Projekt: Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm ist das größte Ausbaukonzept für den Bahnverkehr in Baden-Württemberg seit dem 19. Jahrhundert. Es umfasst die beiden Teile Stuttgart 21 mit Neubau eines Tiefbahnhofs und die Hochgeschwindigkeits-Neubaustrecke Ulm-Wendlingen. Gebaut wird seit 2009.

- Die Kosten: Die Finanzierungsvereinbarung von 2009 zwischen den Trägern Bahn, Land, Stadt und Region Stuttgart ging noch von rund 4,5 Milliarden Euro für Stuttgart 21 aus. Inzwischen rechnet die Bahn selbst mit rund 7,6 Milliarden Euro, andere Gutachter mit weit mehr. Über die Übernahme der Mehrkosten gibt es Streit, der wohl vor Gericht geht. Die Kosten für die Neubaustrecke liegen laut Bahn derzeit bei 3,4 Milliarden Euro.

- Baufortschritt: Die Neubaustrecke ist im Unterschied zu Stuttgart 21 im Plan. Sie könnte Ende 2021 in Betrieb genommen werden. Dazu aber muss der neue Bahnhof fertig sein. Dieser liegt aber über zwei Jahre hinter den Planungen zurück und ist frühestens 2024 fertig.

- Widerstand: Gegen Stuttgart 21 gab und gibt es heftige Proteste. Leistungsfähigkeit und Sicherheit des neuen Bahnhofs werden infrage gestellt. Die Proteste im September 2010 begannen mit dem „Schwarzen Donnerstag“, an dem bei einem harten Polizeieinsatz Dutzende Demonstranten und Polizisten verletzt wurden. Am Ende des Schlichtungsverfahrens zwischen Bahn und Gegnern im Herbst 2010 ergab eine landesweite Volksabstimmung 2011 eine Zustimmung von 58,8 Prozent für den Bau des Tiefbahnhofs.