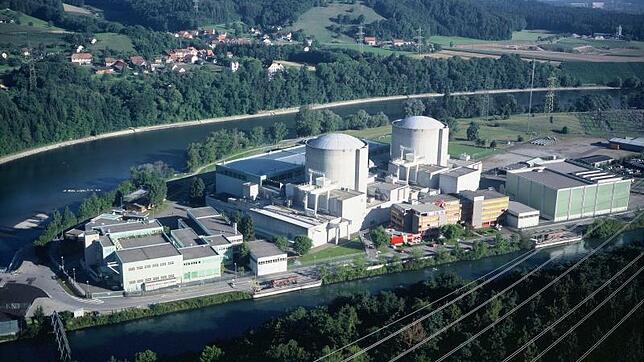

Das Schweizer Kernkraftwerk Beznau am Hochrhein, nahe der Grenze zu Deutschland, ist eines der dienstältesten der Welt. Entsprechend lang ist die Liste der Pannen der vergangenen Jahre. Eine Studie des Freiburger Öko-Instituts kommt jetzt im Rahmen des europaweiten Stresstests von Kernkraftwerken zu dem Ergebnis, dass der Sicherheitsstatus der beiden Reaktorblöcke trotz Verbesserungen deutlich zu wünschen übrig lässt. Doch in der Schweiz möchte man sich vom deutschen Nachbarn nicht hineinreden lassen, schon gar nicht, wenn es um die Kernenergie geht. „Wir nehmen den von Ihnen erwähnten Bericht zur Kenntnis und kommentieren ihn nicht“, erklärt Thomas Thöni von der Schweizer Atom-Aufsichtsbehörde Ensi auf eine entsprechende Anfrage dieser Zeitung.

Auslöser der EU-weiten Stresstests war die Havarie des japanischen Kernkraftwerks Fukushima im März 2011 – eine Katastrophe, deren Folgen bis heute offen sind. Das Öko-Institut analysierte im Auftrag des Stuttgarter Umweltministeriums Unterlagen zu den beiden grenznahen Problem-Reaktoren Fessenheim (Frankreich) und Beznau (Schweiz), nur wenige Kilometer vom Kernkraftwerk Leibstadt entfernt. Im elsässischen und dem schweizerischen Atommeiler identifizierte das Team um Christoph Pistner auch in der jetzt vorliegenden Folge-Studie etliche Schwachstellen, die auch Nachrüstungen nicht beheben könnten. In Puncto Erdbebensicherheit heben die Autoren kritisch hervor, dass die Anlage in Beznau ein schweres Erdbeben „weitgehend ohne Sicherheitsmargen beherrschen muss“.

Auch beim Schutz vor Überflutung und bei der Sicherheit im Lagerbecken für Brennelemente sieht das Öko-Institut Nachteile gegenüber den noch laufenden deutschen Kernkraftwerken.

Hohes Maß an Versprödung

Mit Sorge blicken die Gutachter auf den Reaktordruckbehälter in Beznau, das Kernstück des Sicherheitssystems. Beide Stahlbehälter wiesen ein hohes Maß an Versprödung auf. Auch die Spezialisten des Ensi sahen dies bislang kritisch. So wurden im Sommer 2015 über 900 Mängel an einem der beiden Reaktodruckbehälter entdeckt. Seitdem steht der Betrieb des Blocks I still. Das Ensi schob ein Wiederanfahren mehrfach auf.

Das Umweltministerium Baden-Württemberg nimmt nun das neue Gutachten zum Anlass, erneut ein Abschalten des Kernkraftwerks zu fordern. Dabei handele es sich um eine „sicherheitstechnisch fragwürdige Anlage“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Kritik aus dem Ausland, die auch der frühere technische Leiter der deutschen Atomaufsicht, Dieter Majer, 2014 formulierte, scheint indessen zu verpuffen. Beznau I soll am 28. Februar 2018 nach fast drei Jahren wieder ans Netz gehen, so Betreibergesellschaft Axpo – vorausgesetzt das Ensi gebe hierfür grünes Licht. Man sei davon überzeugt, den Sicherheitsnachweis zu erbringen, erklärt Unternehmenssprecher Antonio Sommavilla. Die Untersuchungen hätten wiederholt bestätigt, „dass keine sicherheitstechnischen Vorbehalte gegenüber einem sicheren Weiterbetrieb der Anlage bestehen“.

Über die Studie des Öko-Instituts äußert sich Sommavilla hingegen erwartungsgemäß kritisch. Die Untersuchungsergebnisse seien politisch motiviert und nicht nachvollziehbar. So habe das Kernkraftwerk Beznau bei dem Stresstest 2012 „als eines der besten Kernkraftwerke abgeschnitten“. Seitdem habe man 700 Millionen Schweizer Franken zusätzlich in die Sicherheit modernisiert. Beznau habe „jederzeit alle sicherheitstechnischen Anforderungen der Schweizer Atomaufsichtsbehörde erfüllt“. Bei der Aufsichtsbehörde Ensi wollte man sich auf Nachfrage nicht zum Sicherheitsstand äußern. „Zu Beznau 1 werden wir nach Abschluss der Untersuchung über die Ergebnisse informieren“, erklärte dazu Thomas Thöni.

Schweizer Atomausstieg

Die Schweizer haben sich bei einer Volksabstimmung im Mai 2017 für einen langsamen Atomausstieg bis 2050 entschlossen. Ein solches Gesetz fand mit 58,2 Prozent eine deutliche Mehrheit. Demnach sollen keine neuen Meiler mehr gebaut werden, während die bestehenden Kernkraftwerke vorerst am Netz bleiben. Das Gesetz soll Anfang 2018 in Kraft treten.

Die Axpo-Gruppe versorgt die Nordostschweiz und die Zentralschweiz unter anderem mit Strom. Eigentümer sind die Nordostschweizer Kantone und deren Kantonswerke. In den Jahren 2013 bis 2016 fuhr die Holding knapp 3 Milliarden Franken ein. Inzwischen setzt der Energieversorger zunehmend auf den Ausbau regenerativer Energien im In- und Ausland.