Als Sabrina Zink vor 25 Jahren in ihrem Traumjob eine Ausbildung machen wollte, kassierte sie eine Absage. Nicht wegen Mangel an Fähigkeiten – sie hatte die Noten für die Lehre als KfZ-Mechatronikerin und dank ihres Vaters, einem begnadeten Schrauber, schon früh mit Metall und Holz hantiert. Nein, der Grund, von dem sie berichtet, war banaler. „Der Betrieb sagte, der Sanitärbereich sei nicht für Frauen ausgestattet“, sagt die gebürtige Bad Dürrheimerin. Erst, als sie noch ein freiwilliges Praktikum anbot und durchzog, erhielt sie die Ausbildung.

Ein viertel Jahrhundert und ein Maschinenbaustudium auf dem zweiten Bildungsweg später hat Sabrina Zink einen der begehrtesten Jobs als Ingenieurin. Sie ist als Teamleiterin Datenmanagement Führungskraft beim weltweit drittgrößten Automobilzulieferer, dem Friedrichshafener Technologiekonzern ZF. Sie arbeitet genau wie ihr Mann, ebenfalls Ingenieur, Vollzeit, während ihr Sohn in der ZF eigenen Betriebskita war. Sie liebt ihren Job und verdient sehr gut.

„Das ist der Jackpot und extrem selten“

„Das ist der Jackpot und extrem selten“, sagt Veronika Wäscher-Göggerle, die Frauenbeauftragte des Bodenseekreises. Denn die Stellen mit dem meisten Geld am Ende des Monats im Portemonnaie sind meistens von Männern besetzt. Dass das nicht nur ein Gefühl ist, zeigen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Männer verdienen in manchen Regionen im Schnitt bedeutend mehr Geld als Frauen, wie die folgende Grafik unterstreicht.

Insofern wundert sich Veronika Wäscher-Göggerle nicht über die riesige Lücke im Bodenseekreis: „Bei uns gibt es die gut bezahlten Jobs in der Industrie durch große Unternehmen wie Rolls Royce oder ZF. In diesen Branchen arbeiten viel weniger Frauen und sehr häufig nicht in Vollzeit.“

Um das konkret zu machen: Nicht einmal ein Viertel aller Vollzeitbeschäftigten in der Industrie sind im Bodenseekreis Frauen. Diese sind „eher in der Verwaltung, der Pflege“, sagt Wäscher-Göggerle: „Auch super ausgebildet, aber mit unfassbar viel weniger Verdienst.“ Und das, obwohl die Wichtigkeit dieser Berufe für unsere Gesellschaft spätestens seit Corona Konsens ist.

Die ungerechte Bezahlung in Pflege, Erziehung oder Betreuung prangert auch die Sprecherin für Frauenpolitik im Landtag, die Grüne Stefanie Seemann, an: „Diese Berufe müssen aufgewertet werden und die Frauen müssen die Anerkennung und Wertschätzung erhalten, die sie für ihre wertvolle gesellschaftliche Arbeit verdient haben. Anders werden wir auch den eklatanten Fachkräftemangel in Krankenhäusern, in der Pflege und in der Kinderbetreuung nicht bewältigen.“Ein weiterer Grund für die Lohnlücke sind laut Expertin fehlende Kita-Plätze. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Landkreise, in denen Frauen im Schnitt ähnlich viel oder sogar mehr als ihre männlichen Kollegen verdienen, fast alle im Osten der Republik liegen. Dort ist die Betreuungsquote nach wie vor deutlich höher als im Westen, wie eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2020 festgestellt hat. Die kommt zu dem Schluss: Bei besserer Betreuung arbeiten Frauen vermehrt Vollzeit und haben somit bessere Aufstiegschancen.

„Männer verdienen vor allem in solchen Regionen deutlich mehr, in denen Großbetriebe gut bezahlte Jobs in Produktion, Fertigung und Forschung anbieten“, bilanziert eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2019. Diese Betriebe fehlen im Osten.

Neben der Tatsache, dass frauendominierte Branchen schlechter bezahlt werden und es in Regionen wie dem Bodenseekreis besonders schwer ist, einen Kita-Ganztagsplatz zu erhalten, ist also die Berufswahl Schuld an der großen Lücke. Ist das Thema Frauen, die in MINT-Berufe – also Jobs in Mathematik, Industrie, Naturwissenschaft und Technik – sollen, nicht schon lange durchgekaut? Die Parole wird von Experten und Engagierten zuverlässig seit Jahrzehnten wiederholt. Die Landesregierung hat das Thema auf dem Plan, es gibt Girls Day, Girls Akademien und zig Kampagnen.

Es hat sich kaum etwas getan

Besonders viel hat sich nicht getan: Seit 2013 ist der Anteil von Frauen in diesen Berufen nur marginal gestiegen. An den Unis sieht es kaum besser aus. „Der Frauenanteil in den MINT-Studiengängen und MINT-Berufen steigt zwar, aber in der Tat sehr langsam und wir können damit sicherlich nicht zufrieden sein“, sagt Landtagsabgeordnete Stefanie Seemann.

Nur was muss passieren, dass eine Frau sich für Technik interessiert, ein MINT-Fach studiert und dann im Beruf aufsteigt?

„Wenn wir als Region im Bodenseekreis überlebensfähig bleiben wollen, brauchen wir die Frauen“Veronika Wäscher-Göggerle, die Frauenbeauftragte des Bodenseekreises

Vorleben ist wichtig

Technik vorgelebt hat Sabrina Zinks Vater seiner Tochter schon als kleines Mädchen. Das frühe Interesse fürs Tüfteln hatte auch Miriam Hochweber. Sie ist ebenfalls Ingenieurin und in einer Top-Position im Bodenseekreis. Bei der Zeppelin Luftschifftechnik in Friedrichshafen ist sie Leitung Materialwirtschaft sowie Instandhaltung und Herstellbetrieb und für ein rein männliches Team verantwortlich. „Ich weiß noch, dass ich als Kind unbedingt mit Lego und Carrera-Bahn spielen wollte, aber ich bekam eine Barbie zu Weihnachten“, sagt die 36-jährige gebürtige Stockacherin.

Nach der Schule fanden ihre Eltern, sie solle erstmal arbeiten, statt Maschinenbau und Wirtschaft zu studieren. „Auch in der Schule wurde das nie explizit unterstützt, dass Mädels sich für Technik interessieren.“ Sie lacht: „Ich glaube, wenn ich nicht so ein Sturkopf gewesen wäre, wäre ich nicht, wo ich heute bin.“ Nach der Ausbildung finanzierte sie sich ihr Studium an der HTWG Konstanz selbst. „Es kam schon vor, dass bei Projekten Kommilitonen sagten: ‚Komm, setz dich, wir machen das.‘“

Sie musste viele Hürden überwinden

Im Praxissemester landete sie bei einem großen Automobilkonzern außerhalb Südbadens in einer reinen Männergruppe. Dort sei ihr signalisiert worden, dass sie mit 24 Jahren doch eigentlich schon zu alt sei für den Ingenieursberuf. „Fast hätte ich das Studium abgebrochen.“ Doch sie hat es nicht. „2013 war ich die erste Frau mit Führungsverantwortung bei Zeppelin Luftschifftechnik“, sagt sie.

Diskriminierung in der Uni, Unternehmen, die Frauen gegenüber skeptisch sind und Schulen, die sich nicht engagieren – das ist heute eher die Ausnahme. In diesem Punkt hat sich wahrscheinlich am meisten geändert, das bestätigen alle Expertinnen, mit denen der SÜDKURIER für diese Recherche gesprochen hat.

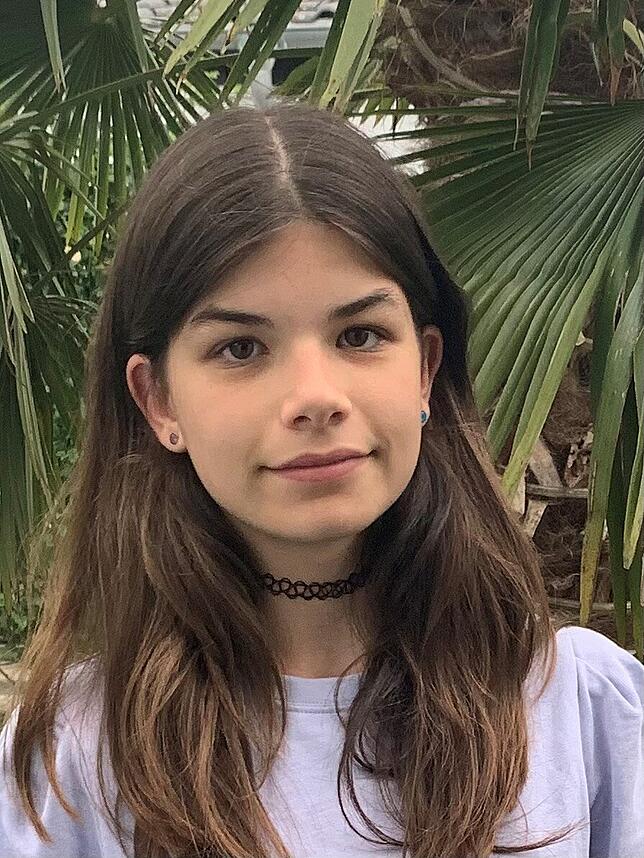

Dennoch strömen Mädchen nicht reihenweise in MINT-Studiengänge. Felicitas Maurer nahm knapp zehn Jahre nach Miriam Hochweber ihr Bachelorstudium Wirtschaftsingenieurwesen mit Elektro- und Informationstechnik an der HTWG auf. „Von 40 Personen waren mit mir nur zwei Frauen. Ich war überrascht, dass es so wenig waren“, sagt die 25-Jährige. Sie empfand es als Sonderstellung. Als positive. „Unsere Namen kannte bald jeder Professor, da hatten es die Jungs schwerer“, sagt sie und lacht.

Ihr Interesse, etwas Technisches zu machen, wurde früh geweckt. Als jüngste von vier Kindern zeigten ihr die Brüder, einer ist Mechatroniker, der andere hat Elektrotechnik studiert, einiges.

„Ich habe auch mit Puppen gespielt, Ballett getanzt, aber eben auch konstruiert.“ Ihre Hochschule fragte sie an, ob sie Studienbotschafterin werden möchte, um Mädchen für das Fach zu interessieren. Sie spricht beim Girls Day und gab bis vor kurzem einen Kurs am Humboldt-Gymnasium Konstanz.

Ihr Tipp, um Mädchen für Technik zu begeistern

Ihre Erfahrung dabei: „Egal wie viele Angebote die Schule macht, die Mädchen müssen einen Impuls mitbringen, um sich überhaupt zu interessieren. Am besten ist, wenn die Eltern oder Menschen aus dem Umfeld den Mädchen früh aufzeigen, was ein technischer Beruf bedeutet und wie viel Spaß das machen kann.“

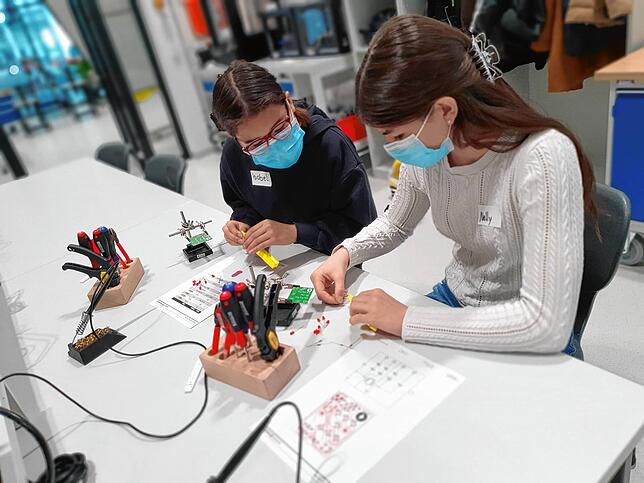

Dass das auch geht, wenn man selbst nichts mit Technik am Hut hat, zeigt die Radolfzellerin Tina Küppers. „Meine Geschwister und ich haben früh vereinbart, dass wir unseren Kindern zeigen wollen, welche Berufe es gibt“, sagt sie. Ihr Bruder ist Maschinenbauingenieur, ihr Schwager Elektrotechniker und ihr Vater Werkzeugmachermeister. Von ihnen erfuhr Tina Küppers 13-jährige Tochter Nelly so einiges übers Löten und Schrauben – und darüber, welche Jobperspektiven ein MINT-Fach bietet. Als Freundin Isabel sie jüngst fragte, ob sie in den Fasnachtsferien mit zu einem dreitägigen Technik-Kurs in die Wissenswerkstatt nach Friedrichshafen will, sagte Nelly ja.

„Ich will später auf jeden Fall etwas mit Landwirtschaft und Technik machen“, sagt sie. In dem Kurs sind die beiden die einzigen Mädchen. Nelly: „Alleine wäre ich nicht hin.“

Was, wenn Eltern nicht wollen?

Die Wissenswerkstatt in Friedrichshafen ist beim Landes-Netzwerk „Frauen in MINT-Berufe“ dabei. Das hat 63 Partner in ganz Baden-Württemberg, wovon genau zwei in Südbaden sind. Geleitet wird die Akademie, an der Kinder von fünf bis 18 Jahren kostenlos experimentieren, hämmern, löten und programmieren können, von Kathrin Hopkins. Sie hat eine klare Meinung: „In der Phase der Berufsorientierung ist es zu spät, die Mädchen von MINT zu überzeugen. Wir müssen die Eltern einbeziehen.“

Aber was, wenn die nicht wollen?

„Also nein, dreckig kannst du dich nicht machen mit verschmierten Händen“ sind laut Hopkins Sätze, die fallen, wenn die Tochter nach einem Metallkurs begeistert erzählt. „Bei uns sitzen die großen Unternehmen, die stecken wahnsinnig Energie rein und würden was weiß ich dafür tun, Frauen auszubilden“, berichtet die 45-Jährige.

Es ist also Glückssache: Mädchen, die in einem MINT-sensibilisierten Elternhaus aufwachsen, haben bessere Chancen. Es braucht frühe Vorbilder, die immer wieder präsent sind, da ist sich die Wissenschaft einig.

Doch das müssen nicht unbedingt Mutter und Vater sein. Die Frauenbeauftragte vom Bodenseekreis, Veronika Wäscher-Göggerle, fordert: „Lasst uns die Puppen- und die Bauecke auflösen und ihnen Technik vorleben!“ Ein Girls Day an der Schule sei wichtig und gut, aber es sei eben nur ein Tag. „Warum nicht bereits in Kindergärten regelmäßig Ingenieurinnen schicken und mit den Mädchen spielen lassen – oder zu uns kommen?“, fragt Kathrin Hopkins.

„Das überrascht selbst die Lehrer“

Häufig besuchen Schulklassen die Wissenswerkstatt. Da kriegt Hopkins auch die Mädchen zu fassen, für die die Aussicht auf drei Tage Technik in den Fasnachtsferien vor allem eines wäre: ein Grund zum Weglaufen. „Häufig passiert aber, was für mich mit die schönsten Momente sind“, sagt sie. Dass nämlich diese eher von Technik abgeschreckten Mädchen im Laufe des Kurses immer begeisterter werden und schließlich mit Eifer tüfteln und machen. „Das überrascht selbst die Lehrer. Da ist so viel Talent, es ist schade, wenn das einfach versickert.“