Am 30. April 2018 ist der Wolf plötzlich wieder angekommen in Baden-Württemberg. Es ist der Tag, an dem ein Rüde mit dem wissenschaftlichen Namen GW852m in der Nähe von Bad Wildbad im Schwarzwald ein regelrechtes Blutbad anrichtete. Das Tier fällt über eine Herde von etwa 150 Schafen her.

Am Ende waren 44 der Tiere tot. 32 Schafe hat der Wolf gerissen, die restlichen sind zu Tode gestürzt oder in der nahen Nagold ertrunken.

Seither tauchen regelmäßig weitere Wölfe auf. Im März hat ein Tier vier Schafe im Singener Ortsteil Friedingen gerissen, ein anderer hat Ende Mai drei Schafe in Schramberg im Schwarzwald erlegt. Und auch GW852m befällt weiterhin mit Vorliebe Nutztiere. Steigt die Gefahr für den Menschen, wenn mehr und mehr Wölfe durch die Wälder Baden-Württembergs ziehen?

Nur ein Wolf von vielen

GW852m ist nur einer von unzähligen Wölfen, die mittlerweile in Deutschland beheimatet sind. Eigentlich galt der Wolf hierzulande als ausgerottet, 1904 wurde laut dem Naturschutzbund Deutschland der bis dato letzte Wolf Deutschlands bei Hoyerswerda in Sachsen erschossen.

Zwar tauchten in den folgenden Jahrzehnten wenige einzelne Tiere auf, sesshaft wurde der Wolf in Deutschland aber erst wieder im neuen Jahrtausend. Im Jahr 2000 wurde das erste ansässige Rudel in der Lausitz nachgewiesen. Die Tiere kamen über die polnische Grenze nach Sachsen.

In den Folgejahren breitete sich der Wolf im Nordosten Deutschlands immer weiter aus.

2010 gelten schon sieben Rudel und mehrere Paare sowie Einzeltiere in Deutschland als ansässig.

2018 lässt sich der erste Wolf in Baden-Württemberg nieder, genauer: in den Tannenwäldern des Enztals, südlich von Pforzheim. Es ist besagter Rüde GW852m.

2020 sind im Norden und Osten der Republik bereits unzählige Rudel beheimatet. Und in Baden-Württemberg ist GW852m nicht mehr allein: Mindestens zwei weitere Tiere haben es sich hier in den Wäldern bequem gemacht, allesamt Rüden.

„Die warten auf ein weibliches Tier, mit dem sie sich paaren können“, sagt Felix Böcker von der Förstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA). Böcker beschäftigt sich seit Jahren mit Wölfen, er geht davon aus, dass die Zahl der Wölfe in den Wäldern des Südwestens in den kommenden Jahren steigen wird. „Das ist nur eine Frage der Zeit“, sagt er.

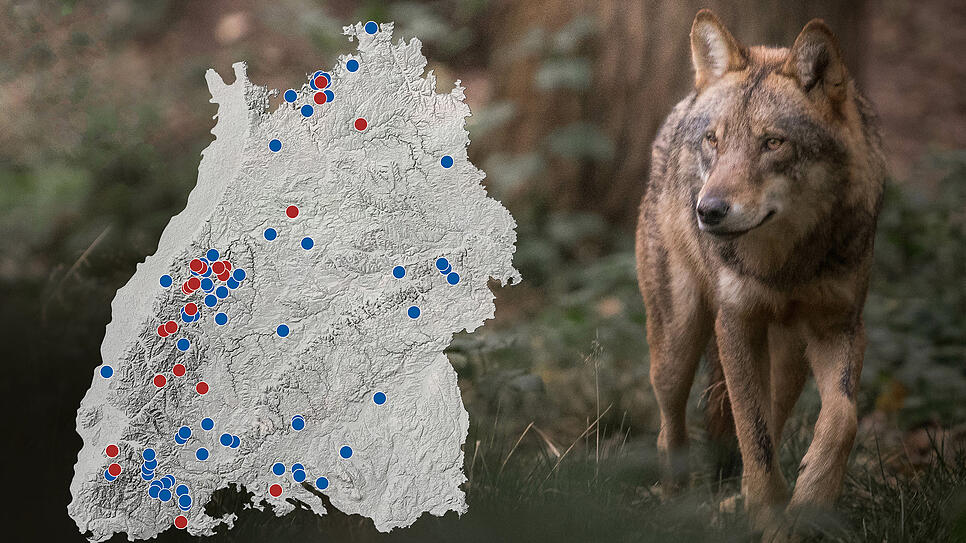

Schließlich sind die drei Rüden nicht die einzigen Wölfe, die durch Baden-Württemberg streifen. Seit 2016 hat das Umweltministerium jedes Jahr mehr eindeutige Nachweise gefunden, viele davon lassen sich keinem bekannten Tier zuordnen. Es könnte sich also um paarungswillige weibliche Wölfe handeln, sogenannte Fähen. Oder um weitere Tiere, die ein Territorium suchen.

Die im Südwesten lebenden Wölfe werden ständig beobachtet: Monitoring nennt sich das in der Fachsprache. Zum einen werden die Forscher selbst aktiv. Da, wo sicher ist, dass sich ein Tier niedergelassen hat, wird es mithilfe einer sogenannten Wildkamera beobachtet, die Fotos schießt, sobald ein Tier vor die Linse läuft. Gleichzeitig gehen die Experten auf die Suche nach Kot, um die Tiere genetisch untersuchen zu können.

Zum anderen verlassen sich die Wolfexperten auf Hinweise aus der Bevölkerung. In Baden-Württemberg gehen jährlich etwa 700 bis 800 dieser Hinweise beim FVA ein. „Die meisten entpuppen sich allerdings als Verwechslung und nur ein geringer Anteil der Meldungen geht tatsächlich auf einen Wolf zurück“, sagt Wolfexperte Böcker.

Gefahr für Leib und Leben?

Die Hinweise, die klar sind, ergeben allerdings ein deutlichen Bild: Der Wolf fühlt sich vor allem im Schwarzwald wohl. Also genau dort, wo viele Wanderer und Spaziergänger unterwegs sind. Wird der Wolf zur Gefahr für das menschliche Leben?

„Die Wahrscheinlichkeit, im heimischen Wald einem Wolf zu begegnen, ist sehr sehr gering“, sagt Böcker. Das liegt nicht nur daran, dass es in ganz Baden-Württemberg nur wenige Exemplare gibt, sondern vor allen an den Tieren selbst.

Denn selbst in Regionen, wo sich mehr dieser Tiere aufhalten, begegnet man in der Regel keinem Wolf. „Wölfe gehen Menschen eher aus dem Weg“, sagt Böcker. Da Gehör und Geruchsinn der Tiere deutlich besser sind als die eines Menschen, verschwinde der Wolf in der Regel, bevor der Mensch überhaupt in Sichtweite komme. „Vor einem gesunden, wilden Wolf muss man keine Angst haben. Er würde einen Menschen nicht angreifen“, versichert Böcker.

In seltenen Fällen komme es vielleicht vor, dass ein neugieriger Jungwolf aus der Ferne einen Blick auf uns Menschen wirf. In einer solchen Situation helfe es, auf sich aufmerksam zu machen, laut zu werden. Dann verschwinde er wieder.

„Wölfe sind Individuen wie wir Menschen auch“Felix Böcker (FVA)

Auch in Städten habe es schon Wolfsichtungen gegeben, sagt Dominic Hahn, Referent für Naturschutz beim BUND. Gefährlich sei das aber erst einmal nicht. Anders verhalte es sich etwa, wenn das Tier krank ist oder angefüttert worden sei, warnt Böcker. Dann verliere der Wolf seine Scheu vor den Menschen. „Dann könnte sich das Tier anders verhalten und man sollte ihm nicht zu Nahe kommen.“

Zurückhaltung zum Schutz der Tiere

Er selbst hat bereits frei lebende Wölfe gesehen. Aber nicht in Baden-Württemberg, sondern dort, wo sich mehr dieser Tiere aufhalten. Zufällig war die Begegnung allerdings nicht. „Man hat gute Chancen, wenn man weiß, wo die Tiere regelmäßig auftauchen“, so Böcker.

Das herauszufinden ist für den Laien nicht einfach. Das Umweltministerium hält sich auf Nachfrage des SÜDKURIER bedeckt, was die genauen Orte der Wolfsichtungen angeht. In unseren Karten sind nur ungefähre Standorte eingezeichnet. Veröffentlicht werden zudem nur eindeutige Hinweise wie genetische Nachweise oder Fotos. Verdachtsfälle hält das Ministerium unter Verschluss.

Man wolle die Meldenden ebenso schützen wie die Wölfe, heißt es aus der Stuttgarter Behörde. Denn der Wolf ist längst nicht überall willkommen. 2017 wurde am Schluchsee ein Tier illegal getötet.

Das Land greift ein wenn nötig

Falle in Baden-Württemberg ein Tier besonders auf, werde eingegriffen, versichert Böcker. Entwickle der Wolf etwa Interesse an menschlicher Nähe, sei eine sogenannte Vergrämung möglich, um das Tier zu vertreiben. Im äußersten Notfall könne auch der Abschuss ein Mittel sein. „Diese Szenarien sind allerdings äußerst selten und existieren vor allem als Notbremse“, sagt Böcker.

Um diese zu ziehen, reicht nicht, dass GW852m so viele Nutztiere reißt. Mehr als 70 Schafe und Ziegen hat er bereits auf dem Gewissen. Die anderen beiden ansässigen Wölfe kommen zusammen nicht einmal auf eine Handvoll Nutztierrisse. Dass sich Wölfe unterschiedlich verhalten, sei nicht ungewöhnlich. „Wölfe sind Individuen wie wir Menschen auch“, so der Wolfexperte. Was er damit sagen will: Jeder Wolf ist und verhält sich anders.

Für Böcker hat das einen einfachen Grund: Die Tiere passen ihr Verhalten dem Gelernten an. „Wenn ein Wolf in ein Gehege eingebrochen ist und damit erfolgreich war, könnte er es wieder versuchen. Es ist leichte Beute. Einer, der beim ersten Versuch einen Stromschlag erlitten hat, hält sich eher zurück.“

Sorgen beim Bauernverband

Angesichts der vielen toten Nutztiere positioniert sich der Deutsche Bauernverband (DBV) entsprechend deutlich. Die Rückkehr des Wolfes und die damit gestiegenen Risszahlen seien eine existenzielle Bedrohung für die Weidetierhaltung in Deutschland.

„Wenn es so weitergeht, wird es keine weiteren zehn Jahre dauern, bis die Mehrheit der Weidetierhalter das Handtuch geworfen hat und es den Weidegang von Schafen, Ziegen, Rindern und Pferden nur noch in aufwendigen Hochsicherheitstrakten geben wird“, sagte DBV-Generalsekretär, Bernhard Krüsken angesichts des „Tag des Wolfes“, den der Naturschutzbund Deutschland im April ausgerufen hatte.

Das Land Baden-Württemberg geht das Problem mit Fördergebieten zur Wolfsprävention an. Im Schwarzwald und im Odenwald, wo zwei Rüden sesshaft sind, unterstützt die Landesregierung die Landwirte bei Herdenschutzmaßnahmen.

Der Wolf hat eine Aufgabe

„Der Wolf sollte Weidetierhaltern nicht im Weg stehen“, meint Dominic Hahn vom BUND aller Sorgen der Landwirte zum Trotz. Hahn ist vielmehr begeistert: „Dass sich der Wolf in unseren Wäldern wieder angesiedelt hat, ist ein Riesenerfolg.“

Obwohl der Wolf gerne als ein blutrünstiges und gefährliches Tier angesehen werde, sei er eigentlich wichtig für die heimischen Wälder, ein Teil der Natur. Der Wolf reiße Rehe, Wildschweine und andere Tiere, die es Jungbäumen schwer machen und hinterlässt Kadaver, von denen sich wiederum Käfer, Krähen oder andere Aasfresser ernähren. Hinzu kommt, dass ein Wolf vor allem kranke und alte Tiere erlege. Das sorge für eine gesunde Population.

Durch seine Anwesenheit würden Rehe und andere Beutetiere des Wolfes ihr Verhalten anpassen, sagt Hahn: „Rehe hatten praktisch keine Angst mehr, bewegten sich überall im Wald.“ Aus Angst vor dem Wolf ziehen sie sich jetzt in den tieferen Wald zurück. „Dadurch wird ihr Verhalten wieder natürlicher.“

Hahn ist überzeugt: Klappt die Prävention, können Wolf und Nutztier sicher nebeneinander leben.

Trotz der Euphorie des Naturschützers: Der Konflikt zwischen Weidetierhaltern und Wolf geht weiter.

Der Mensch selbst aber muss sich den Experten zufolge keine Sorgen machen. Die Geschichte gibt ihnen recht. Laut einer Studie des Norwegischen Instituts für Naturforschung datiert der letzte tödliche Wolfsangriff auf einen Menschen in Deutschland auf das 17. Jahrhundert.