Süddeutschland ist nicht nur für seine Dialekte berühmt, sondern vor allem für das Ingenieurwesen, Produktionsstätten teurer Autos und – natürlich! – Laugengebäck. Letzteres gehörte eigentlich an den Anfang dieser Liste, gäbe es nicht noch etwas, das weltweit Beachtung findet: Fossilien. Zahlreiche Fundstellen liegen nämlich in unserer Region. Und eine davon befindet sich in Öhningen am Bodensee.

Bereits vor 500 Jahren wurden am Schiener Berg die fein geschichteten Kalke abgebaut. Dabei fand man schon bald Fossilien. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein vielseitig interessierter Gelehrter aus Zürich, namens Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733). Er gelangte in den Besitz mehrerer eigentümlicher Skelette aus den etwa 13 Millionen Jahre alten Schichten der Oberen Süßwassermolasse.

Zwar stand Scheuchzer mit Gleichgesinnten vieler Länder im Austausch. Den 1,5 Meter langen Riesensalamander aber kannte er offenbar nicht. Sonst hätte er diese Skelettform wohl kaum als „Homo diluvii testis“ interpretiert. Also als „betrübtes Beingerüst von einem alten Sünder“, ums Leben gekommen in der Sintflut: So hat es der Gelehrte 1726 in einem Flugblatt notiert.

Nun bedarf es keiner vertieften wissenschaftlichen Kenntnisse, um heute die enormen Unterschiede zwischen dem Skelett eines Riesensalamanders und dem eines in biblischen Fluten ertrunkenen Menschen zu erkennen. Doch man muss Scheuchzer zugutehalten, dass er geprägt war von seiner Zeit und Region. Christliche Erzählungen dominierten den Lebensalltag und damit auch das Bewusstsein eines so gebildeten Mannes, wie er es war.

Heute genießt Öhningen in der Paläontologie einen Weltruf. Die Fossilien vom Schiener Berg sind ausgezeichnet erhalten, oft sogar mit Hautschatten. Darunter finden sich Hechte, Giftschlangen, Pfeifhasen und zahlreiche Pflanzen inklusive versteinerter Blüten. Diese Fossilien sind an vielen Orten zu bewundern, etwa im dortigen Museum Fischerhaus.

Versteinerungen öffnen die Augen

Ohne Versteinerungen wären wir blind, wenn es um die Rekonstruktion der Entwicklung von Leben in der Tiefenzeit geht – also des Zeitraums von vor etwa 3,7 Milliarden Jahren bis zum Ende der Eiszeiten.

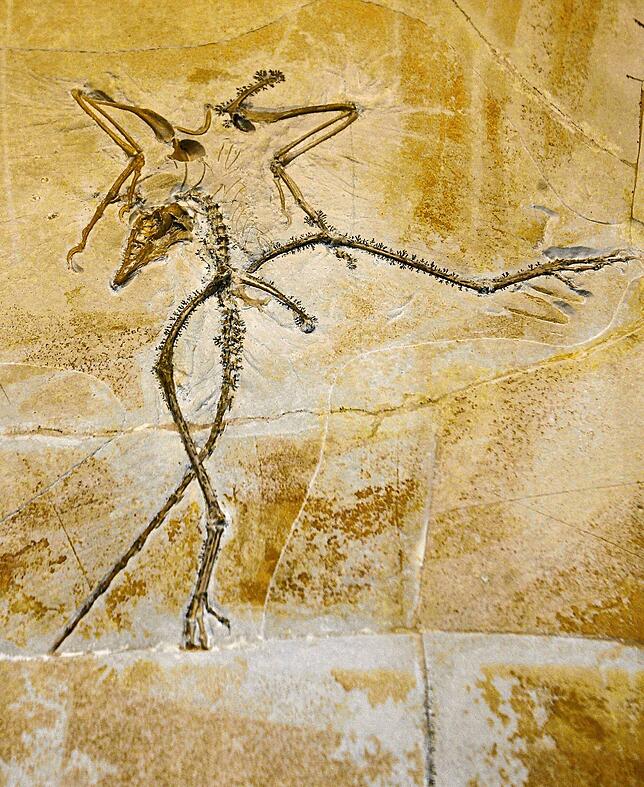

Der berühmte Evolutionsforscher Charles Darwin hat zwar von lebenden Tieren auf evolutive Prozesse geschlossen, aber bereits im 19. Jahrhundert verstanden, dass es die Fossilien sind, die diese Prozesse auch tatsächlich belegen. So forderte er die Existenz von „Missing links“, also Bindegliedern zwischen heute recht unterschiedlich aussehenden Organismengruppen wie etwa den Reptilien und den Vögeln. Das vielleicht berühmteste Beispiel hierfür ist der Urvogel Archaeopteryx lithographica aus dem mittelfränkischen Solnhofen.

Der Artname „lithographica“ ist dabei eine schöne Referenz, wie überhaupt erst der Buchdruck diese Fossilfunde im fränkischen Raum ermöglichte. Die sehr fein geschichteten Kalksteine aus dem späten Jura (circa 145 Millionen Jahre alt) wurden vor über 200 Jahren für den Buchdruck von Hand in vielen kleinen Steinbruchbetrieben abgebaut. Dabei entdeckte man rund um Solnhofen und später auch im schwäbischen Nusplingen die versteinerten Reste von mehr als 700 Arten. 1861 beschrieb Hermann von Meyer den ersten Fund dieser Urvogel-Art: eine schön erhaltene Feder.

Zeitreise in den Jura

Wie ist die Erhaltung solch fragiler Strukturen wie Vogelfedern über Jahrmillionen hinweg möglich? Im Fall der Fossilien aus Mittelfranken und Schwaben begeben wir uns auf eine Zeitreise in den späten Jura. Die Juraketten, die sich heute von Frankreich über die Schweiz und Deutschland bis nach Polen erstrecken, lagen damals am Nordrand eines riesigen Ozeans. Dieser Ozean und sein Boden wurden bei der Alpenbildung in den Gebirgsketten von den Alpen bis zum Himalaya komplett verschluckt.

In Mittelfranken und Schwaben war lange vor der Alpenbildung im späten Jura ein Archipel aus Inseln und Schwammriffen entstanden, zwischen denen in flachen Meeresbecken ruhige Ablagerungsbedingungen herrschten. Matten aus Kleinstorganismen wie Bakterien und Algen verfestigten die Sedimentoberflächen und bewahrten die bei den Buchdruckern begehrten, perfekt planen Schichtflächen. Am Nordrand der Tropen gelegen, blühte in diesem Archipel das Leben und hinterließ vielfältigste Spuren.

Wo lebt das Wesen?

Die Überlieferung von Organismenresten beeinflussen viele Faktoren. Wo hat das Wesen gelebt? Wie setzte sich der Körper zusammen? Hatte es mineralische Hartteile wie Knochen, Zähne oder Schalen? Wo ist es gestorben? Wie ist es gestorben? Diese Fragen lassen erahnen, wie selten es zur mehr oder weniger vollständigen Erhaltung von Tier- und Pflanzenresten kommt.

Während Skelette noch in manchen Fundstellen gar nicht so selten sind, kommen fossilisierte Weichteile wie Muskeln, Teile des Nervensystems oder des Verdauungstraktes nur in einer kleinen Auswahl von Lokalitäten vor. Sie sind von größter wissenschaftlicher Bedeutung, weil wir nur dort Fossilien finden, die uns detaillierten Aufschluss über ihren Körperbau liefern.

Die wichtigsten Fossillagerstätten der Welt

Blickt man in die Literatur über Fossillagerstätten, so dürfen die fränkischen und schwäbischen Lagerstätten nicht fehlen. Unter den klassischen Fossillagerstätten rangiert der Solnhofener Plattenkalk sicher unter den ersten fünf. Hier gilt es noch eine zweite Lagerstätte zu erwähnen, die bei Holzmaden und bei Dotternhausen nicht nur zur Gründung schöner regionaler Museen führte, sondern auch die Möglichkeit bietet, selbst zu sammeln.

Bei diesen Orten wird auch seit langer Zeit der sogenannte Posidonienschiefer abgebaut. Er hat eine Reihe spektakulärer Fossilien geliefert. Deren Erhaltung erklärt sich in der Sauerstoffarmut am Boden des mitteleuropäischen Jurameeres vor etwa 180 Millionen Jahren.

Die beeindruckendsten Fossilien aus dem Posidonienschiefer sind riesige Kolonien von Seelilien, die an Treibholz geheftet durch das mitteleuropäische Jurameer trieben. Seelilien sind Stachelhäuter und als solche verwandt mit Seeigeln, Seegurken und Seesternen. Die meisten von ihnen lebten am Meeresboden. Wenige Arten passten sich aber an den außergewöhnlichen Lebensraum an.

Die Nahrungsfülle und die hohe Spezialisierung des feingliedrigen Filterapparates ermöglichte es diesen wirbellosen Tieren, gigantische Größen zu erreichen. Mit einer Stiellänge von bis zu sechzehn Metern ist Seirocrinus der größte Stachelhäuter aller Zeiten. Damit nicht genug: Die Kolonien bedecken Flächen von bis über 200 Quadratmetern.

Ganze Schlachtfelder von Belemniten

Die schwäbischen Konservatlagerstätten brachten natürlich nicht nur riesige Fossilien hervor. Weltweit einmalig sind Belemniten mit Weichteilerhaltung, die bisher nur von Holzmaden, Solnhofen und Nusplingen nachgewiesen wurden. Das ist erstaunlich, weil die verkalkten Innenskelette, die sogenannten Donnerkeile oder Teufelsfinger, weltweit in Schichten aus Jura- und Kreidezeit gefunden werden. Zudem sind diese Donnerkeile regional so häufig, dass sogar von Belemniten-Schlachtfeldern die Rede ist.

Pikanterweise kamen vor etwa 50 Jahren gefälschte Weichteilbelemniten in den Umlauf, auf die namhafte Wissenschaftler hereinfielen. Geschickte Präparatoren hatten Donnerkeile kombiniert mit den versteinerten Armkronen anderer Tintenfische. Schon wenig später wurden die ersten echten Weichteilbelemniten in Holzmaden gefunden und anschließend wissenschaftlich beschrieben. Seitdem kamen nur wenige weitere Weichteilbelemniten aus Holzmaden und je ein Exemplar aus Solnhofen und Nusplingen hinzu.

Nur durch diese Funde wissen wir, dass die Belemniten zehn Arme besaßen mit je etwa 25 Doppelreihen von Armhäkchen aus einer chitinähnlichen Substanz. Zwischen jedem Hakenpaar saß ein Saugnapf. Die Arme waren am Kopf befestigt wie bei den heutigen Kalmaren, denen sie recht ähnlich sahen. Hinter dem Kopf folgte der schlanke Mantel, in dessen Hinterende der Donnerkeil steckte und sowohl zur Flossenbefestigung als auch als Gegengewicht für das horizontale Schwimmen diente.

Noch heute liefern die süddeutschen Fossillagerstätten bedeutende Fossilfunde, die in der Fachwelt große Beachtung finden. Oft sind diese Fossilien nicht nur wissenschaftlich interessant, sondern von einer ganz eigenen Ästhetik. Deswegen sei den Lesern wärmstens ein Besuch der unten aufgelisteten Museen ans Herz gelegt.