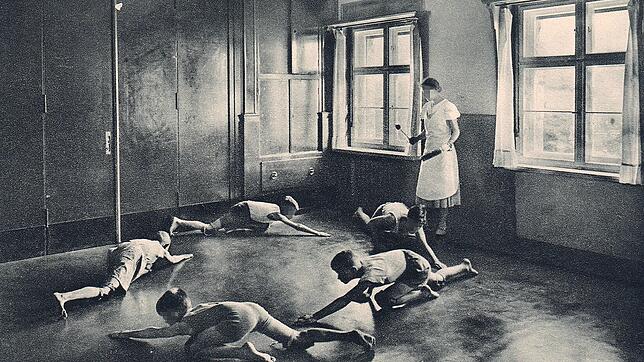

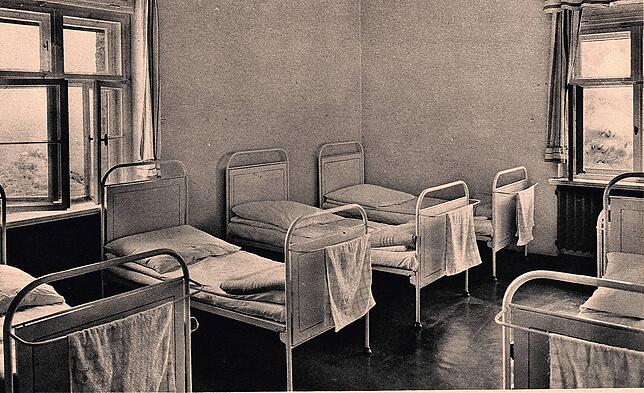

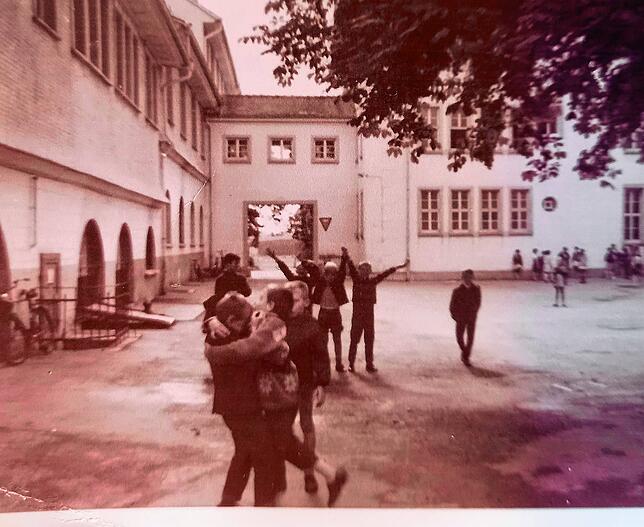

Was vielen Kindern von den 1950er- bis in die 80er-Jahre in Kinderkurheimen an Leid und Demütigung widerfahren ist, weiß man heute vor allem deshalb, weil ehemalige Betroffene aktiv geworden sind, sich vernetzt haben und auf die öffentliche und politische Wahrnehmung des Themas drängten. So auch seit 2020 der Verein Aufarbeitung Kinderverschickungen Baden-Württemberg, kurz AKVBW. Ob er mit seiner Arbeit weitermacht, ist indes fraglich.

Es wäre für die Ehemaligen ein herber Schlag

Findet sich bis Jahresende kein neuer Vorstand, ist der Verein formal aufgelöst. Das wäre ein herber Schlag auch für viele ehemalige Kurkinder, die sich mit Hilfe des AKVBW auf persönliche Spurensuche machen und ihre belastenden Heim-Erlebnisse aufarbeiten konnten.

Denn das Angebot des Vereins ist vielfältig. Er organisierte den Aufbau von Selbsthilfe-Gruppen, bot dreimal wöchentlich eine Telefonberatung an, erstellte ein audiovisuelles digitales Zeitzeugenarchiv, und brachte sich in Veranstaltungsreihen und Forschungssymposien ein. Alles ehrenamtlich.

Vorstand betreibt ehrenamtlich einen immensen Aufwand

Genau dies wurde für den Vorstand, der seit der Gründung vor fast vier Jahren im Amt ist, zum Problem. „Der Aufwand ist mittlerweile so hoch, dass er neben Beruf und Familie nicht mehr zu stemmen ist“, sagt Andrea Weyrauch, die Vorsitzende, dem SÜDKURIER auf Anfrage. Man wolle einem hohen Anspruch genügen, und das sei nun nicht mehr zu leisten. Denn die Anfragen von ehemaligen Kurkindern, die auch aus Medienberichten resultieren, sind immer zahlreicher geworden.

Angefangen hat der Verein mit neun Mitgliedern. Inzwischen umfasst er 33 Aktive, aber die Arbeit hat sich vor allem digital ausgedehnt: Im Mailverteiler sind 530 Adressen Ehemaliger, dazu kommen die Mitglieder diverser Facebook-Gruppen, in denen sich Betroffene je nach Heim und Standort vernetzen. „Insgesamt erreichen wir bis zu 900 Betroffene“, sagt Andrea Weyrauch. Dazu kommen die Kontakte zu Wissenschaftlern, die an Studien über die Kinderverschickung arbeiten, zu Archiven und den Medien.

Hohe Anforderungen – bescheidene Geldmittel

Inzwischen liegt genug Arbeit an, um in der Ludwigsburger AKVBW-Geschäftsstelle eine Vollzeitkraft auszulasten. Doch der Verein muss auf deutlich kleinerer Spur fahren. Aus dem Etat von jährlich 30.000 Euro, die das Sozialministerium in Stuttgart zur Verfügung stellt, wird das Büro mit einer 520-Euro-Kraft finanziert. In diesem kleinen Rahmen, so Weyrauch, sei es nicht möglich, den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Daher hat sich der Vorstand für eine Liquidation des AKVBW entschieden. Sie ist auch eine Folge des nach Sicht von Andrea Weyrauch mittlerweile deutlich gedrosselten Interesses des Sozialministeriums an einer Aufarbeitung des Systems der „Verschickungsindustrie“, von der Forscher heute sprechen.

Seit einiger Zeit wirft Weyrauch Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) vor, sein vor vier Jahren laut verkündetes Versprechen der Rückendeckung für das Projekt nicht mehr einzulösen. Festgemacht wird das durch die Einwechselung eines neuen Referatsleiters im Lucha-Ministerium, der für das Thema wenig sensibel sei, und an der mangelnden Dynamik des Runden Tischs, den Lucha damals ins Leben rief.

Rot-Kreuz-Studie zu Bad Dürrheim lässt auf sich warten

Diesem gehören neben AKVBW-Vertretern Träger der Wohlfahrtspflege, der Rentenversicherung, der Krankenkassen und der Landesärztekammer an. Man könnte also etwas bewegen. Doch bisher ist außer einer Studie, die die Diakonie in Auftrag gab, bei den seltenen Treffen wenig herausgekommen. Eine Studie des Roten Kreuzes zum früheren Kinderkurheim „Haus Hohenbaden“ in Bad Dürrheim sollte Ende 2023 vorgestellt werden und lässt seit Monaten auf sich warten. Der AKVBW hat sich nach vier Jahren mehr erwartet. Andrea Weyrauch spricht von einem „Kampf gegen Windmühlen“.

Im Sozialministerium reagierte man auf eine Medienanfrage eher floskelhaft. Man „bedauere“ den Schritt des AKVBW, heißt es in Stuttgart, wolle sich „aber weiter für die lückenlose Aufarbeitung der Kinderverschickung“ einsetzen. Keine Rede davon, das Budget für den Verein zu erhöhen und die Arbeit des Rundes Tischs zu überdenken.

Im Vorstand hat sich Frust aufgestaut

Frust hat sich im AKVBW auch deshalb aufgestaut, weil andere Bundesländer, vor allem Nordrhein-Westfalen, deutlich weiter sind mit dem historisch-wissenschaftlichen Blick auf das Kinderkur-System. So erhält die Universität Düsseldorf allein eine Million Euro, um das Thema Medikamentenversuche an Kur- und Sanatoriumskindern aufzuarbeiten. Mit Neid schauen Andrea Weyrauch und ihr Team auf diesen Aufwand, der die Aufarbeitung in ihren Augen erst glaubwürdig macht.

„Diese Medikamentenversuche hat es in Baden-Württemberg doch auch gegeben“, sagt Weyrauch und meint damit die Tests von Dr. Hans Kleinschmidt, damals ärztlicher Leiter des DRK-Kindersolbads in Bad Dürrheim. Doch hier sei nach wie vor keine Detailstudie in Sicht. Völlig unreflektiert seien zudem die Themen sexueller Missbrauch in Heimen, praktizierter Sadismus durch Angestellte und das flächendeckende Versagen der Behörden und Ämter bei der Aufsicht über die Kurheime.

Die Enttäuschung über den erschlafften Rückhalt des Lucha-Ministeriums ist Andrea Weyrauch, die beruflich als Personaltrainerin angespannt ist, anzumerken. Ob sie die Arbeit vielleicht doch noch in andere Hände legen kann, womit die Auflösung des Vereins abgewendet wäre?

Lange zeigte sich dazu unter den aktiven Mitgliedern niemand bereit. Doch inzwischen gibt es, wie Weyrauch sagt, „zwei ernsthafte Interessentinnen“. Gut möglich also, dass die Abwicklung des AKVBW noch gestoppt werden und die Arbeit an der Aufarbeitung weitergeführt werden kann.