Legt sich der Abendschleier über die Schweiz, flackern in manchen Gebäuden wieder rote Lichter auf und an gewissen Straßen stehen vermehrt Frauen, die glitzernde Miniröcke, Netz-Strümpfe und hochhackige Schuhe tragen. Der Grund: Seit dem 6. Juni dürfen Schweizer Erotikbetriebe wieder öffnen und Sexarbeiterinnen Kunden empfangen.

Am 16. März hatte die Schweizer Regierung jegliche Form von Sexdienstleistungen untersagt. Im Zuge der Ende Mai beschlossenen Corona-Lockerungen wurde das Verbot wieder aufgehoben.

Doch wie funktioniert Sexarbeit in Corona-Zeiten?

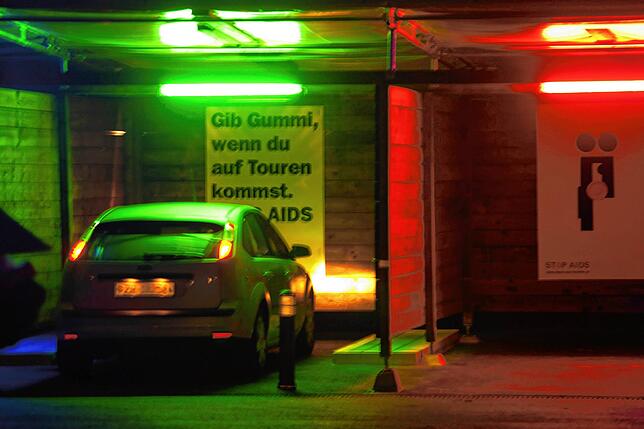

Damit auch in den Erotikbetrieben des Landes die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie eingehalten werden, hat das Netzwerk Prokore, dem Schweizer Prostitutionsberatungsstellen und Sexarbeiterinnen angehören, ein Schutzkonzept für das Erotikgewerbe entwickelt. „Es handelt sich um Empfehlungen zur Risikominderung von Tröpfchenübertragungen“, erklärt Christa Ammann von der Fachstelle Sexarbeit Xenia, die Prokore angehört.

Konkret heißt das: Es sollen keine gesichtsnahen Sexstellungen praktiziert werden und bei jeder Stellung soll zwischen den Köpfen der Sexarbeiterin und des Freiers eine Unterarmlänge Abstand eingehalten werden. Dienstleistungen mit zwei oder mehr Sexarbeiterinnen sind nicht vorgesehen. Anale Praktiken sollen ausschließlich mit Handschuhen erfolgen und das Tragen einer Mund-Nasen-Maske beim Sex wird empfohlen.

Darüber hinaus würden die Safesex-Regeln gelten, also etwa die Verwendung von Kondomen. Prokore empfiehlt zudem, sich an strikte Hygienevorgaben zu halten: Vor und nach jedem Sex sollen Freier und Sexarbeiterin duschen sowie die Bettwäsche, Handtücher und Dessous bei mindestens 60 Grad gewaschen werden. Zimmer seien nach jedem Kundenkontakt während mindestens 15 Minuten zu lüften, Autos während zehn Minuten.

Öffnen Erotikbetriebe auch bald in Baden-Württemberg, Bayern oder Vorarlberg wieder? Überblick zur aktuellen Situation in unserer Region.

Und welche Regeln gelten für Sexarbeiterinnen und Freier auf dem Zürcher Strichplatz?

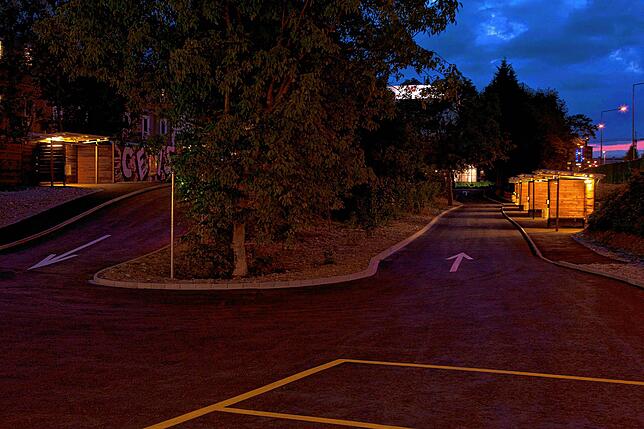

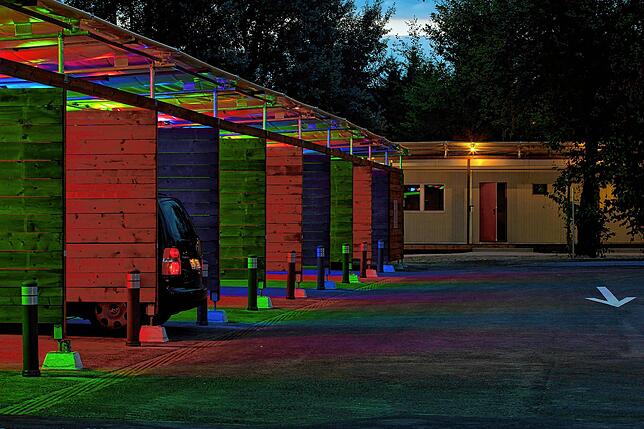

Im Gegensatz zu vielen Erotikbetrieben sind die Sexboxen auf dem einzigen städtischen Strichplatz der Schweiz in Zürich noch verwaist. Der Betrieb werde erst am 19. Juni wieder aufgenommen, teilen die Sozialen Einrichtungen und Betriebe der Stadt auf SÜDKURIER-Nachfrage mit.

Das habe zweierlei Gründe, erklärt Nadeen Schuster, Pressesprecherin der Stadt Zürich: „Es mussten ohnehin bauliche Anpassungen vorgenommen werden. Zudem reisen viele Frauen, die auf dem Strichplatz arbeiten wollen, erst nach Öffnung der Grenzen wieder in die Schweiz ein.“

Neben dem Schutzkonzept von Prokore würden für den städtischen Strichplatz noch weitere Regeln gelten, erklärt Schuster: „Es dürfen sich maximal 30 Sexarbeitende auf dem Gelände aufhalten und in den Sexboxen sind maximal zwei Personen gleichzeitig erlaubt.“ Sozialarbeiterinnen würden bei den Sexarbeiterinnen regelmäßig Fieber messen.

Wer huste oder Fieber habe, werde nach Hause geschickt, so Schuster: „Sie erhalten dann bis zu einem negativen Covid-19-Bescheid oder während zwei Wochen keinen Zutritt zum Strichplatz.“ Neu muss der Strichplatz auch bereits um Mitternacht schließen.

„Normalerweise ist ab Mitternacht Stoßzeit“: Bordellbesitzer hadern mit Corona-Bestimmungen

Ein Knackpunkt des Prokore-Schutzkonzeptes könnte die Erfassung von Kundenkontakten sein, um mögliche Infektionsketten zurückzuverfolgen. Schreckt das Freier nicht ab, wenn sie ihre Kontaktdaten angeben müssen und diese für zwei Wochen aufbewahrt werden?

„Von Sexarbeiterinnen, mit denen wir im Gespräch waren, wissen wir, dass die Kundschaft sehr heterogen ist. Es gibt solche, die bereit sind, diese Vorgaben zu akzeptieren, andere haben angekündigt, abzuwarten“, sagt Christa Ammann von der Fachstelle Xenia.

Doch auch die von der Schweizer Regierung verhängten, eingeschränkten Öffnungszeiten für Bars oder Diskotheken, die spätestens um Mitternacht schließen müssen, bereiten manch Sexarbeiterin und Bordellbesitzer Kopfzerbrechen.

„Normalerweise ist ab Mitternacht Stoßzeit“, wird Alfonso Coretti in einem Artikel des St. Galler Tagblatts zitiert. Er ist Geschäftsführer des Erotikclubs Extravagant in St. Gallen. Der Erotikbetrieb dürfe zwar nach Mitternacht weitergehen, aber die Kontaktbar im Erdgeschoss seines Clubs müsse er um 24 Uhr schließen, bedauert Coretti: „Ob sich das lohnt, weiß ich nicht.“

Schutz vor Gewalt und Ausbeutung: Die Gründe für die Wiederaufnahme des Schweizer Sexgewerbes

Nadeen Schuster und Christa Ammann sind sich einig, dass die Aufhebung des Sexgewerbe-Verbots absolut notwendig war. Illegale Sexarbeit stelle ein erhöhtes Gesundheits- und Sicherheitsrisiko für Sexarbeiterinnen und Kunden dar, schrieb Prokore bereits am 20. Mai in einem Protestbrief zuhanden des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit.

Zwar hätten auch Schweizer Sexarbeiterinnen infolge des Berufsverbotes grundsätzlich Anspruch auf eine Erwerbsersatzentschädigung, betont Christa Ammann, aber: „Sexarbeiterinnen, die nur mit einer 90-tägigen Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz arbeiten, haben keinen Anspruch darauf, da sie nicht sozialversicherungspflichtig sind.“ Zumindest im Kanton Bern, in dem die Fachstelle Xenia angesiedelt ist, machten diese Frauen den Großteil der Sexarbeiterinnen aus.

„Während des Verbots von Sexarbeit waren jene Sexarbeiterinnen, die aufgrund von ökonomischer Not gezwungen waren, zu arbeiten, in einer schwächeren Verhandlungsposition, da die Kunden wussten, dass die Sexarbeiterinnen etwas Verbotenes tun“, erklärt Ammann. Dadurch sei es für sie auch schwieriger gewesen, Schutzmaßnahmen einzufordern. „Und man ist auch exponierter, wenn man es mit gewaltbereiten Kunden zu tun hat.“

Wie aus dem Schreiben von Prokore hervorgeht, haben Fachstellen bis Ende Mai vermehrt gewalttätige Übergriffe gegen Sexarbeiterinnen verzeichnet. Die Illegalität habe zudem Platz für mafiöse Strukturen geschaffen.

„Für den Strichplatz gilt zudem: Er bietet nicht nur Schutz vor Gewalt und Ausbeutung, sondern auch sozialmedizinische Aufklärung und Beratung, Schutzmaterial wie Masken und Desinfektionsmittel sowie sozialarbeiterische Betreuung“, ergänzt Nadeen Schuster von der Stadt Zürich. Von diesem erhöhten Schutz würden sowohl Sexarbeiterinnen als auch Freier und deren Angehörige profitieren.