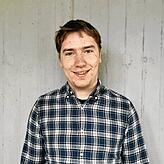

Die Nachricht vom Anschlag in München erreichte Reza Khavari über das Internet. „Als ich gesehen habe, dass es ein Afghane war, änderte sich meine Stimmung schlagartig“, sagt Khavari. Denn Reza Khavari ist selbst Afghane. Vor dreieinhalb Jahren floh er mit seiner Familie nach Deutschland.

Khavari sieht Menschen wie Farhad N., dessen Attentat in München zwei Menschen das Leben kostete, nicht als richtige Flüchtlinge an. Und er möchte nicht mit ihnen auf eine Stufe gestellt werden.

Deshalb hat er einen Entschluss gefasst: „Meine Abscheu gegen die Angriffe afghanischer Terroristen auf wehrlose Bürger in Deutschland bringt mich dazu, dass ich offiziell auf die Staatsbürgerschaft eines Landes namens Afghanistan verzichten will.“

Kindheit im Iran verbracht

Reza Khavari gehört den Hazara an, einer schiitischen Ethnie, die etwa 20 Prozent der afghanischen Bevölkerung ausmacht und von den Taliban verfolgt wird. „Die Hazara werden in Afghanistan diskriminiert, sie dürfen nicht öffentlich über ihre Anliegen sprechen“, sagt Reza Khavari.

Den größten Teil seiner Kindheit und Jugend verbrachte er im Iran: Als er anderthalb Jahre alt war, reiste seine Familie dorthin aus. Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen 1989 brach in Afghanistan ein Bürgerkrieg aus. „Das war eine sehr schlimme Situation“, sagt Khavari. „Verschiedene militärische Gruppen versuchten, die Macht an sich zu reißen.“

Große Hoffnungen vor 20 Jahren

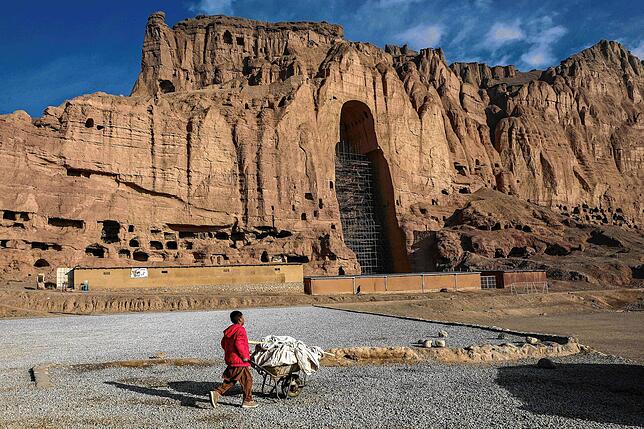

2001 begann die USA ihre Militäroperation in Afghanistan. Die Taliban wurden zurückgedrängt, zwei Jahre später kehrte Reza Khavari zurück ins Land. Mit Mitte 20 half er, die Universität in Bamiyan wiederaufzubauen. Die Stadt liegt knapp vier Autostunden nordwestlich von Kabul.

Laut dem US-amerikanischen Think Tank Global Security unterstützten die USA und Neuseeland mit militärischen Einheiten das Volk der Hazara beim Aufbau der Universität. „Wir hatten große Hoffnungen für die Zukunft“, sagt Khavari. „Das war die beste Zeit meines Lebens.“

Khavari hat einen PhD in Psychologie, was dem wissenschaftlichen Doktorgrad in Deutschland entspricht. Er habe an der Universität von Bamiyan gelehrt und das Ministerium für Rauschgiftbekämpfung beraten, das bis zur Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan existierte.

Flucht über Kabuler Flughafen

Im August 2021 riefen die Taliban das sogenannte Islamische Emirat Afghanistan aus. Die Bilder von den chaotischen Bedingungen am Kabuler Flughafen gingen damals durch die Medien. Auch Reza Khavari machte sich mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen auf den Weg zum Flughafen.

„Am 15. August fuhren wir um zwei Uhr nachts zum Kabuler Flughafen. Wir hatten nichts von zuhause mitgenommen“, sagt Khavari. Seine Kinder waren damals anderthalb und vier Jahre alt. „Sie hatten eine Zeit lang Albträume von dem Beschuss durch die Taliban“, sagt Khavari. Die 24 Stunden, die die Familie am Flughafen verbrachte, bezeichnet er als katastrophal.

Am Bodensee angekommen

Mit dem polnischen Militär gelang schließlich die Ausreise nach Polen. Im September 2021 kam die Familie an den Bodensee. Reza Khavari und seine Familie haben inzwischen politisches Asyl erhalten. Sie wohnen in der Konstanzer Ortschaft Dettingen, ein drittes Kind ist hinzugekommen. „Wir kennen hier viele Menschen und fühlen uns nicht mehr allein“, sagt Khavari. Das wichtigste sei, dass die Kinder in Frieden, Sicherheit und Ruhe aufwachsen könnten.

Reza Khavari konnte durch ein Stipendium der Philipp-Schwartz-Initiative für gefährdete Wissenschaftler eine Zeit lang an der Universität Konstanz arbeiten. Am Zentrum für Psychiatrie Reichenau hat er nach eigenen Angaben einen kleinen Job als Pfleger.

Taliban missachten Menschenrechte

Manchmal denke er noch an das Haus der Familie in der alten Heimat zurück. „Afghanistan hat viele sehr alte und historische Plätze“, sagt Khavari. Die Taliban sprengten in seiner Heimatstadt Bamiyan vor mehr als 20 Jahren zwei Buddhastatuen, die etwa im sechsten Jahrhundert in den Stein gemeißelt wurden.

Laut Auswärtigem Amt kommt es seit 2021 zu systematischen Menschenrechtsverletzungen. Rechtstaat und Demokratie sind abgeschafft. Mädchen dürfen ab der siebten Klasse nicht mehr zur Schule gehen, auch der Zugang zu Universitäten ist ihnen untersagt.

„Es gibt kaum Bildung in Afghanistan, die Terroristen können sehr leicht agieren“, sagt Reza Khavari. Er erinnert sich daran, wie er an der Universität unterrichtete, als zwei Terroristen in einem anderen Gebäude um sich schossen. „Wären sie zu uns gekommen, wären Hunderte Menschen gestorben“, sagt Khavari.

Wie wird man staatenlos?

„Ich bin kein Afghane; mein Land ist von afghanischen Terroristen besetzt worden. Warum sollte meine Nationalität wie diese Terroristen Afghanisch genannt werden?“, sagt Reza Khavari. Menschen wie der Attentäter von München seien als Flüchtlinge verkleidet nach Deutschland gekommen. Um sich von ihnen zu distanzieren, sieht er sich als staatenloser Mensch.

Doch geht das überhaupt – staatenlos werden? Staatenlosigkeit ist ein Begriff aus dem Völkerrecht. Gemeint sind laut Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen von 1954 die Menschen, die kein Staat als seinen Staatsangehörigen ansieht.

Staatenlosigkeit ist unerwünscht

„Staatenlosen sind bestimmte Rechte vorenthalten“, erklärt Sebastian Korsch, Doktorand am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht an der Universität Konstanz. Sie seien etwa von Migrationsabkommen ausgeschlossen und hätten auch keinen Reisepass.

„Staatenlosigkeit ist grundsätzlich unerwünscht“, sagt Sebastian Korsch. Trotzdem kann es passieren, dass Menschen staatenlos werden. Wer etwa schwere Straftaten begeht, die zum Beispiel gegen den Staat gerichtet sind, dem kann die Staatsbürgerschaft entzogen werden.

Deutschland hat das Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit unterschrieben. „Das sieht vor, dass man eine Staatsangehörigkeit nicht einfach aufgeben kann, wenn man dadurch staatenlos wird“, sagt Korsch.

Rechtliche Lücke in Afghanistan

Doch Afghanistan ist kein Unterzeichnerstaat dieses Abkommens. „Das nationale Recht in Afghanistan sieht es vor, dass man sich ausbürgern kann“, sagt Korsch. Khavari könne beim afghanischen Innenministerium einen Antrag auf Ausbürgerung stellen. „Die Regierung hat hier das letzte Wort. Die Taliban müssten also zustimmen“, erklärt Korsch.

An den Ausbürgerungsantrag wäre dann die Bedingung geknüpft, dass Khavari sein gesamtes afghanisches Eigentum verkaufen müsste. Er hätte auch kein Freizügigkeitsrecht mehr, könnte sich in Afghanistan also nicht mehr frei bewegen.

„In Deutschland würde ihm durch das Übereinkommen allerdings ein Reisepass für Staatenlose zustehen“, sagt Sebastian Korsch. Vor einer Abschiebung wäre er durch den Verlust der Staatsangehörigkeit nicht geschützt: „Das Ausländerrecht gilt in gleicher Weise“, sagt Korsch.

Reza Khavari selbst hat sich mit den rechtlichen Vorgaben noch nicht näher befasst. „Ich sage das, was mein Herz fühlt“, sagt er. „Und ich weiß, dass viele afghanische Flüchtlinge genauso denken.“ Am Bodensee ist er mit seiner Familie angekommen, mit Afghanistan verbinde ihn nicht mehr viel.