Wer hat die erste Kuckucksuhr konstruiert? Wie bei vielen großen Erfindungen weiß man auch über die Ursprünge nur wenig. War es im Kurfürstentum Sachsen? Oder trillerten die ersten Holzvögel im Elsass zur Premiere? Fest steht, dass die eigenartigen Geräte im Schwarzwald zu ihrer wahren Bestimmung und technischen Reife fanden.

Die Kuckucksuhr ist heute so etwas wie die klingende Visitenkarte des Grenzgebirges zwischen Baden und Württemberg. Das rastlose Ticken und der mechanische Vogelgesang sind für die Region so typisch wie der Bollenhut oder der Schwarzwälder Schinken.

Andreas Winter hat zu diesen verspielten Uhren eine klare Meinung. „Schönwald ist das Zentrum der Kuckucksuhr, das ist seit langem so.“ Winter, 67 Jahre alt, ist nicht nur Lokalpatriot, sondern auch Unternehmer in dieser unglaublich klingenden Branche: Mit seiner Frau und einer Handvoll Mitarbeitern stellt er jährlich zwischen 6000 und 7000 der verzierten Zeitmesser her.

Er übernahm die Firma August Schwer vor einem Vierteljahrhundert. Die Werkstatt sitzt in einem unscheinbaren Gebäude an der Hauptstraße von Schönwald (Schwarzwald-Baar-Kreis). Zur Straße hin werden die fertigen Uhren in einem Schaufenster ausgestellt und verkauft. Im Hinterhaus werden sie hergestellt.

Ein liebenswerter Störfaktor

Die Kuckucksuhr misst die Zeit. Das ist ihre ursprüngliche Funktion. Diese Aufgabe verrichtet sie auch – ohne Sekundenzähler und anderen chronographische Extras. Die Zeitangabe erfolgt eher im Ungefähren, die Minuten und Sekunden erscheinen also nicht so präzise wie auf einem Handy. Dennoch hängen die mechanischen Uhrwerke noch immer in vielen Häusern, nicht selten platzen Vogelruf und Bimmelgeräusche in die spannendste Szene eines Fernsehkrimis.

Diese nostalgischen Teile gehören aktuell nicht gerade zu den Modeartikeln. „Diese Branche ist wie ein Wellental“, sagt der Inhaber. Mal läuft es besser, mal schlechter. Für heutige minimalistisch eingerichteten Wohnungen stellt die Kuckucksuhr eine Art Kriegserklärung dar. In Häuser, in denen Großbildschirme und spiegelnde Tische den modischen Takt vorgeben, passt das Holzvögelchen nicht, das keck aus seiner kleinen Klappe pfeift.

Und doch behauptet sich diese Technik, die aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammt und rein mechanisch läuft und ohne Zufuhr von Energie läuft. Das Uhrwerk, das den Laden am Laufen hält, wird noch immer von Hand aufgezogen. Rein ökologisch ist der tickende Kasten schon Zukunft.

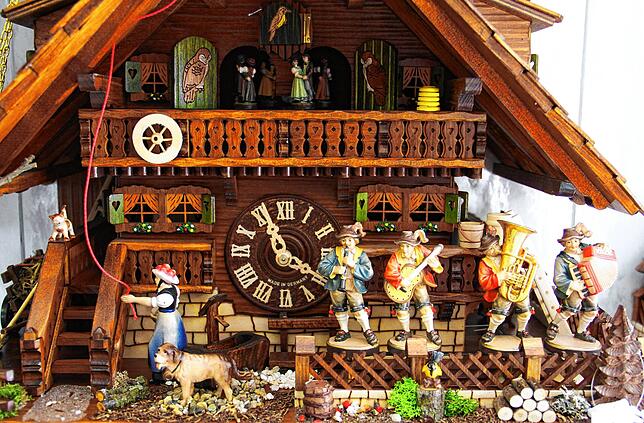

Möglicherweise macht das den Reiz dieser dicht beschnitzten Uhren aus: Ihre Bilderwelt kommt aus der Vergangenheit, als bald an jedem Bach eine Mühle stand und das Brot noch im Backhaus neben dem Hof gebacken wurde. Nebendran spielen Blasmusiker. Ein Mann mit Schnurrbart hackt Holz, die Katze spielt mit dem Hund. E

in Biertrinker hebt und senkt seinen Maßkrug, ein Bernhardiner streicht um den Tisch. Tänzer setzen sich in Bewegung. Die Szenerie vor dem Häuschen stellt eine kleinbäuerliche und dabei harmonische Welt vor, in der alles rund läuft wie die Mechanik dahinter.

Dabei war diese alte Welt nicht immer eine gute Welt. Das wissen die Leute im Schwarzwald am besten. Die Region zählte zeitweise zu den Sorgenkindern der damaligen Landesfürsten in Stuttgart oder Baden. Der Hotzenwald im Kreis Waldshut galt bis in die 60er-Jahre hinein als Notstandsgebiet.

Über die Mühsal der Waldwirtschaft muss man den Menschen rund um den Feldberg nichts erzählen. Die Älteren können noch berichten, wie drei Generationen und dem mächtig vorragenden Dach wohnten und sich irgendwie zusammenrauften.

Die besseren unter den Heimatschriftstellern haben die Härte dieses Lebens ehrlich beschrieben. Bei Berthold Auerbach oder Heinrich Hansjakob sitzen die Familien nicht nur zum Kartenspielen zusammen. Es wird auch gestritten, häufig geht es um das Erbe und die Frage, wer von den vielen Kindern leer ausgeht.

„Made in Germany“

Das Erstaunliche an der Firma August Schwer in Schönwald und den anderen Werkstätten ist, dass es sie noch gibt. Andreas Winter kann sich erinnern, dass früher an 15 Standorten Uhrwerke und Holzfiguren zusammengebaut wurden. Heute existieren noch sechs, die sich über Wasser halten.

Das Kunststück ist das „Made in Germany“. Tatsächlich kommen die montierten Details von deutschen Werkstätten oder von Heimarbeitern. Die Komposition der Zutaten erfolgt dann in Schönwald.

Andreas Winter hat sich der Optik seiner Stücke verschrieben. Eine Kuckucksuhr wird weniger wegen ihrer Exaktheit der Zeitmessung gekauft, sondern weil sie eine zauberhafte Kulisse darbietet. Allmählich, so scheint es, ist die Bilderwelt von zwischen Wald, Stall und Tanzboden ausgereizt.

Und doch muss er immer wieder Neues anbieten. Etwa 200 verschiedene Modelle hat er am Laufen. „Was gibt‘s Neues?“, fragen die Großhändler aus Titisee oder Triberg, die im Winter bei ihm vorbeischauen, um ihre Bestände aufzufüllen.

Viel Neues erhält er aus Südtirol. Dort sitzen die einzigen Zulieferer aus dem Ausland. „Die Figuren kommen komplett aus dem Grödnertal“, berichtet Winter. Die drei Gemeinden des bekannten Tals sind auf zierliche Holzstücke spezialisiert; sie beliefern mit ihren kopiergefrästen Feinarbeiten auch manche Narrenzunft, die sich manuell Geschnitztes nicht mehr leisten will.

„Handgefertigte Figuren wären zu viel zu teuer“, gibt der Chef zu bedenken. Immerhin wird jede Figur von Hand koloriert. Dann klebt er sie an das Kuckuckshaus.

Die Skifahrer von gestern

Ein Modell sticht heraus: Vor einem Gehäuse stehen zwei Skisportler. Mann und Frau sind elegant in die Keilhosen der 60er-Jahre gekleidet. Sie halten Skier in den Händen, die Tannen sind beschneit. Auch dieses Tableau ist nostalgisch, wenn man genau hinschaut. Und das nicht wegen der leichten Ausrüstung des Paares wegen, die sich vom klobigen Hochsicherheits-Aufzug von heute unterscheidet.

Wehmütig erscheint vor allem die Erinnerung an die gute alte Wetterzeit, als man im Schwarzwald hinter jedem Dorf in die Skier steigen konnte, weil Schnee ohne Ende lag. Und wo vor jedem Bauernhaus ein kleiner Lift stand. Skifahren 2024 im Mittelgebirge? Ohne Beschneiung wäre es nicht mehr möglich.

Der Aufwand rund um das Uhrblatt hat seinen Preis. Die Einsteigermodelle beginnen bei etwa 300 Euro. Wer es größer und bunter will, landet schnell im vierstelligen Bereich und blättert bis zu 6000 Euro hin für ein Fantasiegebilde, das tickt, pfeift und auch noch musiziert. Bei den XL-Kuckucksuhren macht nicht nur der Vogel Lärm – mithilfe einer Spieluhr ertönt alsbald das Volkslied „Mein Vater war ein Wandersmann“.

Am meisten Aufwand steckt im Ruf des kleinen Piepvogels, der dem Möbel den Namen gibt. Der Kuckucksruf funktioniert wie eine kleine Orgel. Für die beiden Töne – eine fallende Terz – werden zwei Pfeifen benötigt, die über einen Mini-Blasebalg versorgt werden. Sie produzieren das melodische Geräusch. Dabei sind die Pfeifen für den Betrachter unsichtbar, wie auch die gesamte Mechanik. So muss es sein: Die Schwarzwälder Uhr ist ein ausgefeiltes Illusionstheater in der Größe eines Vogelhäuschens.

Wie lange wird die Kundschaft die typischen Uhren kaufen und pflegen lassen? Andreas Winter spricht von einem „schwierigen Markt“, den er mit seinen bimmelnden Uhren bedient. Von seinen vier Kindern zeigt keines Interesse. „Sie haben alle studiert und stecken längst in anderen Berufen“, sagt er. Und er? „Ich mache das aus Leidenschaft“, bekennt er. In seiner Wohnung hängen ebenfalls Kuckucksuhren. In seiner Freizeit klebt und sägt er an der Modelleisenbahn, im Hintergrund ticken die Zeitmesser.