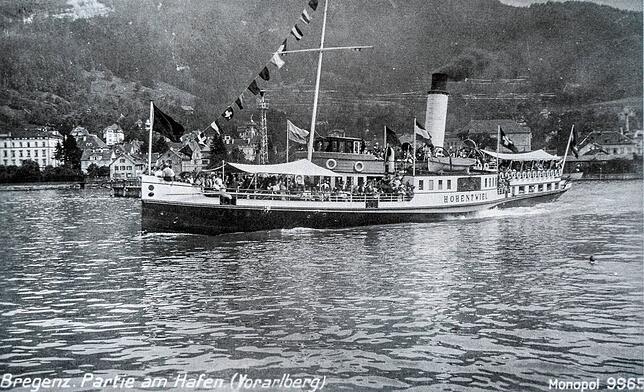

Wenn er mit dem Fahrrad durch Hard gefahren sei, hätten die Leute mit dem Finger auf ihn gezeigt, erzählt Reinhard Kloser. Auf ihn, den „Verrückten“, der aus einem Schrotthaufen wieder ein Schiff machen wollte. Ein paar Jahre später lachte niemand mehr über Kloser und das Projekt. Und beim zweiten Stapellauf am 17. Mai 1990 waren alle stolz auf die wiedererstandene „Hohentwiel“.

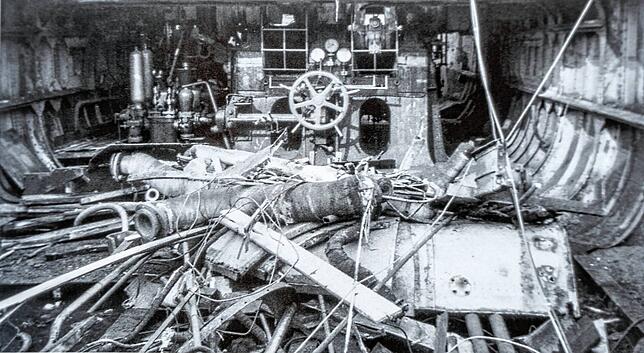

Doch bis dahin lag ein weiter Weg vor dem Raddampfer, der von der Königlich Württembergischen Bodensee-Dampfschifffahrt 1913 in Dienst gestellt wurde. Ihre Heimat war Friedrichshafen. Zwischen den beiden Weltkriegen umgebaut, wurde das stolze Schiff 1962 ausgemustert und fristete fortan mehr als 20 Jahre lang ein zunehmend würdeloses Dasein als Clubhaus des Segelclubs Bregenz. Der Dampfer wurde zum Schandfleck und entkam nur ganz knapp der Verschrottung.

Zu seiner Rettung wurde 1984 der Verein „Internationales Bodensee-Schifffahrtsmuseum“ gegründet, die Projektleitung in die Hände Reinhard Klosers gelegt, und das Wrack nach Fußach, Vorarlberg, in die Werft geschleppt.

Instandsetzung kostet 2,2 Millionen D-Mark

Lange kämpften Kloser und sein Team gegen alle Widerstände auch aus der Politik. Aus allen drei Anrainerstaaten wurden Angebote eingeholt. Allein für die Instandsetzung der Schale wurden 6 Millionen D-Mark gefordert. Das war nicht vermittelbar. Kloser beschloss, die verschiedenen Gewerke einzeln anzufragen. Die Instandsetzungssumme reduzierte er so auf 2,2 Millionen Mark, von denen eine Hälfte der Verein und die andere Hälfte die drei Anrainerstaaten übernahmen.

Doch niemand am Bodenseeufer war jetzt bereit, der Hohentwiel für die Zeit der Restauration einen Liegeplatz zu bieten. Jeder hatte Angst, dass der Schrotthaufen vor seiner Haustür liegen bleiben würde. Der Bürgermeister von Hard, ebenfalls in Vorarlberg, hatte ein Einsehen und bot einen Platz zum Preis von 14 DM im Jahr.

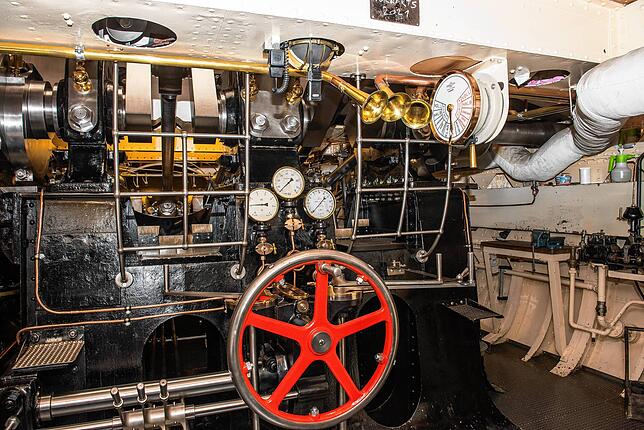

Der See war zum Teil gefroren, als sich die Männer 1986 an die Abbrucharbeit machten. Teile von 1913 kamen zum Vorschein und mithilfe von Fotos konnten Pläne gezeichnet werden. Als die Schale fertig war und die Aufbauten angeliefert wurden, gingen plötzlich alle Türen auf. Die Lehrwerkstätten von Dornier in Lindau, von der MTU und ZF in Friedrichshafen boten ihre Unterstützung an. Kloser bekam Holz für Böden und Bänke geschenkt. Mit zwei Helfern zerlegte der Kapitän mit Dampfschifferfahrung die Maschine und brachte sie nachts in der Werkstatt vom Lifthersteller Doppelmayr wieder auf Vordermann.

„Als ich mit der Hohentwiel nach 40 Jahren wieder in den Hafen von Friedrichshafen einlief, standen 6000 Menschen an der Pier und applaudierten“, erinnert sich der heute 75-jährige Kapitän, der sie danach noch 15 Jahre lang steuern sollte.