Sie war warmherzig, freundlich und höflich, trug Hosen und spielte Tennis und sie hatte am 1. Dezember Geburtstag: Elsa Hammer, die sieben Jahre lang die einzige Jüdin in Friedrichshafen war. Mit ihrem Mann Karl lebte sie in einem Haus mit Garten in der Zeppelinstraße. Nach Karl Hammers plötzlichem Tod verlor sie den Schutz der „privilegierten Mischehe“. Sie wurde deportiert und starb vermutlich am 24. September 1943 in Auschwitz.

Für die Verlegung des Stolpersteins hat Edgar Thelen die Geschichte der Fischbacherin recherchiert

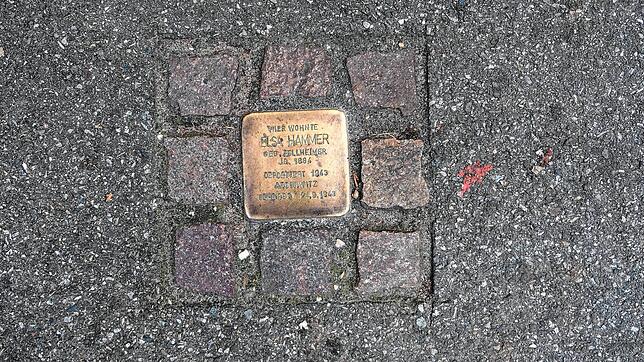

Edgar Thelen, der Vorsitzende des Geschichtsvereins Fischbach, hat Elsa Hammers Geschichte für die Verlegung des Stolpersteins recherchiert. Auf seine Initiative wurde dieser 2013 in der Zeppelinstraße 275 verlegt. „Viel wissen wir nicht. Sie war unauffällig und wohl gelitten in Fischbach„, sagt Thelen.

Elsa Hammer wurde am 1. Dezember 1884 in Göppingen als erstes Kind von Isaak Fellheimer und seiner Frau Mathilde, geborene Bernheim, geboren. In Göppingen gab es damals eine große jüdische Gemeinde mit einer schönen Synagoge. Die Familie Fellheimer gehörte dazu, war aber nicht besonders religiös.

Elsa Fellheimer heiratete 1912 den evangelischen Kaufmann Karl Hammer. 1927 zogen sie nach Fischbach, weil Karl Hammer eine leitende und gut bezahlte Stelle beim Flugzeugbauer Dornier antrat.

Zunächst passierte der einzigen Jüdin in der Stadt nichts: Ihr Mann hatte eine wichtige Stellung

In Fischbach und nach dessen Eingemeindung 1937 in Friedrichshafen war Elsa Hammer die einzige Jüdin. „Es war bekannt, dass es in Friedrichshafen eine Jüdin gibt, aber es ist ihr nichts passiert. Das lag wohl daran, dass Karl Hammer als Produktionsleiter bei der Rüstungsfirma Dornier eine wichtige Stellung hatte“, sagt Thelen. In Fischbach seien die Hammers angesehene Mitbürger gewesen. Sie nahmen Martha Mutter, Tochter einer verarmten Fischbacher Familie, als Pflegetochter auf.

Über einen Eintrag im Suchregister der Gedenkstätte Yad Vashem stieß Thelen auf den Namen Margot Boon und nahm Kontakt auf zu Margot und William Boon im britischen Welwyn Garden City. Margot Boon, geborene Fellheimer, war eine Nichte Elsa Hammers. „Sie kannte die Aktion Stolperstein und fand es gut, auch einen für ihre Tante zu verlegen“, sagt Thelen. Von ihr erhielt er die wenigen Fotos, die von Elsa Hammer existieren und weitere Informationen.

Sie trug Hosen und rauchte Zigarren: Elsa Hammer war eine für ihre Zeit verwegene Frau

Margot und ihre kleine Schwester Lore verbrachten oft die Ferien bei ihrer Tante am Bodensee. „Ich liebte meine Tante Elsa heiß und innig. Die Schwester meines Vaters war eine sehr patente Frau, klein und dick. Sie trug Hosen statt Röcke und rauchte Zigarren; beides war damals noch ziemlich verwegen. Bei ihr hatte ich unter dem Dach eine kleine Bude, in der es wüst aussah, weil ich nie aufräumen musste – herrlich! Sie hatte keine eigenen Kinder und verwöhnte mich maßlos.“ So steht es in den von Anja Salewsky aufgezeichneten Erinnerungen.

Thelen sprach mit Augenzeuginnen, die Elsa Hammer als Kinder kennenlernten, bei ihr im Garten spielten oder auch im Haus übernachteten. „Sie haben ihre Liebenswürdigkeit beschrieben und dass es bei ihr Sprudelwasser gab, das war damals sensationell“, sagt er.

Nach dem Tod ihres Mannes begann eine regelrechte Menschenjagd, sagt Stadtarchivar Oellers

Am 21. Juni 1943 starb Karl Hammer, Herzinfarkt steht als Todesursache in den Unterlagen. Damit endete jäh die Verschonung Elsa Hammers. Der in Fischbach wohnende SS-Mann Hubert Jeuck heftete laut Augenzeugenberichten selbst einen gelben Judenstern an das Gartentörchen und es begann laut Stadtarchivar Jürgen Oellers eine regelrechte Menschenjagd.

„Menschenjagd ist so zu verstehen, dass Hubert Jeuck und andere Elsa Hammer denunzierten, ihre Privatsphäre brutal durchbrachen – zum Beispiel war Hubert Jeuck dabei, als Elsa Hammers Ehemann sterbenskrank ins Haus gebracht wurde – und nichts unternahmen, um das damals allen bekannten Schicksal der Deportation zu verhindern“, erklärt Oellers.

In den Unterlagen von Auschwitz taucht der Name Elsa Hammer nicht auf

Das genaue Datum und die Umstände ihrer Deportation sind nicht bekannt. Eine Augenzeugin berichtete, sie sei von SS-Männern in einem Auto abgeholt worden. „Ab Stuttgart kommt nur ein Deportationszug in Frage, am 14. September. Darin wurden zwei Personen deportiert, wahrscheinlich in einem Gefängnisabteil, das war gar nicht ungewöhnlich“, sagt Thelen.

Mit Elsa Hammer fuhr Rosa Creuzberger aus Calw, die ebenfalls kurz zuvor ihren Mann und mit ihm jeglichen Schutz verloren hatte. Am 24. September erreichte der Zug Auschwitz. „Die beiden Namen sind in den Unterlagen von Auschwitz nicht erwähnt. Oft wurden Menschen, die keine schwere Arbeit tun konnten, noch am gleichen Tag ermordet“, sagt Thelen.

Das Haus der Hammers wurde bei einem Luftangriff 1944 zerstört, das Grundstück verkaufte die Familie Mutter an die Neuapostolische Gemeinde. Pflegetochter Martha Mutter wanderte nach dem Krieg nach Südafrika aus, weil sie die bleibende antisemitische Grundhaltung in Deutschland nicht ertrug.