In diesem Jahr jährt sich der Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges zum 400. Mal. Für weite Teile Deutschlands brachte er schlimmste Verheerungen mit sich. So auch für Markdorf, das in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit seinen rund 1000 bis 1200 Einwohnern eine verhältnismäßig kleine Stadt war. Doch lag Markdorf zentral und stellte einen Straßenknotenpunkt dar.

Der Historiker Walter Hutter, Stadtarchivar in der Gehrenbergstadt, hat jüngst im Bildungswerk der Erzdiözese auf Schloss Hersberg einen Vortrag über den Dreißigjährigen Krieg in der Bodenseeregion gehalten. Er schätzt, dass in dessen Anfangsphase kaiserliche Truppen in einer Gesamtstärke von rund 17 000 Mann durch Markdorf zogen. Sie alle galt es zu verpflegen. Und größtenteils nahmen sich die Kämpfer, was ihnen in den Sinn kam.

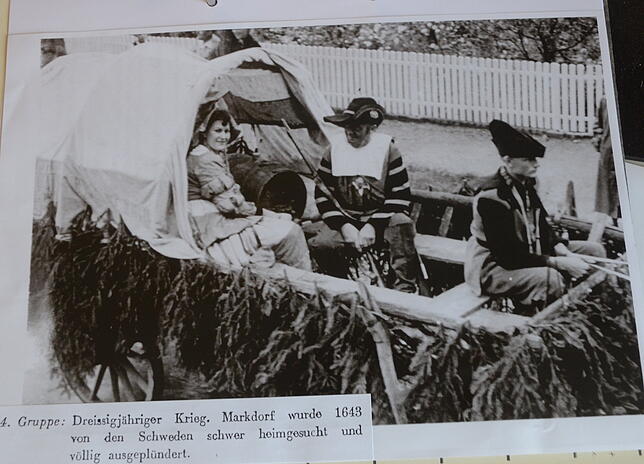

Schweden plündern die Stadt

1634 plünderten die Schweden Markdorf. Im Jahr darauf brach die Pest aus. Letzteres dürfte mit zu den späten Folgen jener Klimaveränderung gehört haben, die sich seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Mitteleuropa auswirken. Missernten lassen große Teile der Bevölkerung verarmen, sodass sich Seuchen rasch ausbreiten. Im Juli 1635 hat "uns der allmächtige Gott mit der leydigen sucht der Pest väterlich heimgesucht", heißt es gottergeben in einer Chronik. Fast neun Zehntel der Bevölkerung kommen um. Felder wurden nicht bestellt, die Menschen litten Hunger. Und 1636 folgen Einquartierungen kaiserlicher Truppen., ohne dass sich die Ernährungslage verbesserte. Katzen und Hunde müssen als Nahrung herhalten. Und es fehlt an Mannschaft, die Torwachen zu besetzen.

Ein Effekt jener Heimsuchung Markdorfs durch schwedischen Truppen 1634 war, dass die Markdorfer Armbrust- und Büchsenschützen gewissermaßen zur einer städtischen Institution wurden. Denn für deren Ausstattung kam fortan der Rat auf. Und dazu gehört die Muskete ebenso wie der Pulverbüchsengurt. Mit beidem ist auch schon der "Markdorfer Büchsenschütze" ausgestattet, der schon seit etwa 1620 den "Schützenbronnen" vor dem Rathaus zierte. So der Hinweis von Kunsthistorikerin Michaela Vogel in ihrer Dokumentation zur Markdorfer Jubiläumsausstellung im vergangenen Jahr.

Kleine Einheiten verwüsten ganze Regionen

Die Jahre nach 1634 beschreiben jene Phase des Dreißigjährigen Krieges, in der er seine "geregelten Bahnen" verlassen hatte, wie der Historiker Georg Schmidt formuliert. Nicht mehr die großen Truppenmassen prallten in Feldschlachten aufeinander. Stattdessen verwüsteten kleine Einheiten ganze Regionen in einer Art willkürlicher Kleinkriegführung – mit schlimmen Folgen für die Betroffenen. Im März 1638 rückt Herzog Bernhard von Weimar, ein Kriegsunternehmer nach Art italienischer Condottieri, der Reste schwedischer Truppen um sich geschart hatte, gegen die Stadt vor – und fordert hohe Kontributionszahlungen. Ebenso verfahren die später eintreffenden katholischen Kaiserlichen.

Im Februar 1639 befestigen die Kurbayern Markdorf mit zusätzlichen Palisaden, damit die Stadt den Beutezügen Konrad Wiederholts widersteht, dem Kommandanten der Festung Hohentwiel seit 1634 widersteht. Wiederholt, streng protestantisch und ebenfalls ein früher Vertreter des Typs Kriegsunternehmer, terrorisiert die gesamte Region. Seine berittenen Truppen unternehmen regelmäßig Beutezüge. Wiederholt verspricht Schutz, sofern Kontributionszahlungen erfolgen. Bleiben sie aus, lässt er plündern und brandschatzen. Schon 1640 stehen die Wiederholt-Soldaten wieder vor Markdorf und fordern erneut Kontributionen. Im selben Jahr ziehen spanische Truppen durch Markdorf – in einer Stärke von 14 000 Mann.

Bayern schlagen Winterquartier auf

Im Januar 1641 erscheinen Bayern nach vergeblicher Belagerung der Festung Hohentwiel in der Stadt und schlagen ihr Winterquartier auf. Zwei Jahre später sind es die Protestanten beziehungsweise gegen den Kaiser kämpfende Franzosen und die Weimarer, die nach Markdorf kommen. Sie plündern – und der Schaden ist immens. Im Rathausarchiv reißen die Plünderer die kaiserlichen und die bischöflichen Siegel von den Urkunden. Kurbayern entsetzen die Stadt, befreien sie von ihren Belagerern. Doch auch "Befreier" plündern anschließend die Markdofer Häuser. Kurz darauf erscheinen wieder die Wiederholt'schen Truppen und fordern neuerliche Kontributionszahlungen.

Das Kommen und Gehen hält an: 1645 besetzen die Kurbayern die Gehrenbergstadt, wieder mit dem Ziel, das Treiben Wiederholts zu beenden. Nun zahlen die Markdorfer zweifach: Einerseits an die Kurbayern, an Wiederholt auf der anderen Seite, dies aber heimlich, wie Stadtarchivar Hutter schreibt. Woher die Bürger diese Beiträge nahmen, ist dem Stadtarchivar schleierhaft. Viele Historiker gehen davon aus, dass man damals sein Hab und Gut verbarg und das Vieh in den Wäldern versteckte.

Wiederholt taucht erneut auf

Schon 1648 – die Kurbayern sind unterdessen abgezogen – taucht Wiederholt erneut auf. Er lässt die Palisaden beseitigen. In die Stadtmauer werden Breschen geschlagen. "Außerdem hat man Tor und Gitter aushängen lassen", erklärt Walter Hutter. Im letzten Akt, im Februar 1647, erscheinen drei Reiterregimenter im Februar 1647 – Franzosen und Schweden, das heißt Katholiken und Protestanten, die drei Wochen lang in Markdorf hausen. Das Drama des Dreißigjährigen Kriegs war für die Einwohner jedoch auch nach den Friedensschlüssen nicht vorüber: 1650 galt es weitere Kontributionen und Kriegsschulden an Wiederholt zu bezahlen.

Geschehen in der Region

Schwedische Truppen erreichen im April 1632 den Bodenseeraum. Unter Herzog Bernhard von Weimar belagern sie Überlingen, ziehen aber wieder ab. Die Kaiserlichen Truppen unterhalten eine Flottille auf dem Bodensee. Auch die Schweden rüsten Schiffe aus. Im April belagern Truppen des schwedischen Feldmarschalls Gustav Horn erneut Überlingen. Die Stadt wird währenddessen von kaiserlichen Schiffen über den See versorgt. Am 16. Mai brechen die Schweden ihre Belagerung ab. Die Überlinger geloben, diesen Tag, aber auch das gleichfalls glückliche Überstehen der Belagerung von 1632, fortan mit Dankprozessionen zu feiern. Noch im Mai 1634 erobern die Schweden Buchhorn, das heutige Friedrichshafen, und benennen es in Gustavsburg um. Dort bauen sie Kriegsschiffe. Und sie unternehmen von dort aus Raubzüge in die Umgebung. So plündern sie Eriskirch. Und sie plagen die Bevölkerung. 1635 bis 1642 herrscht im Bodenseeraum relative Ruhe. (büj)