Zitternd drängen sich Vater und Mutter Friese mit ihren Kindern auf dem Dachboden zusammen. Sie stehen Todesangst aus. Gestern noch war ihre Welt in Ordnung. Da lebten sie als wohlhabende Bürger in einer der bedeutendsten deutschen Städte, größer als Berlin, größer als München: Magdeburg. Aber an diesem Morgen des 20. Mai 1631 sind feindliche Soldaten in die Stadt eingedrungen – sie plündern, brandschatzen und morden.

Jetzt kauern die Frieses auf dem Speicher. Vielleicht werden die Totschläger sie hier oben nicht finden? Plötzlich steht einer in der Tür, in der Hand einen Spitzhammer. Sofort geht er auf den Vater los. Mutter und Kinder schreien in Panik. Der jüngste Sohn aber, der kleine Christian, der erst vor Kurzem laufen und sprechen gelernt hat, ergreift sich ein Herz: „Ach, lasst doch nur den Vater leben!“, bittet er. „Ich will euch gerne meinen Dreier, den ich den Sonntag bekommen, geben.“ Gemeint ist das Taschengeld des Jungen.

Tatsächlich hört der Angreifer auf zu schlagen. Seine Gesichtszüge entspannen sich, er lächelt. Es ist, als hätten die Worte des Jungen wieder Menschlichkeit in ihm geweckt. Er blickt auf Christian und seine Brüder herab und sagt im Dialekt seiner fränkischen Heimat: „Ey, das sind feine Bübel!“

„Hiroshima des 30-jährigen Krieges“

Die bewegende Schilderung stammt von Christians damals zwölf Jahre altem Bruder Johann Daniel Friese. Die Familie überlebte mit viel Glück das größte Inferno des Dreißigjährigen Krieges, die Zerstörung Magdeburgs unter dem Kommando des kaiserlich-katholischen Generals Johann von Tilly. Damals starben an einem Tag 20 000 der etwa 30 000 Einwohner. Der Historiker Christian Pantle spricht vom „Hiroshima des Dreißigjährigen Krieges“.

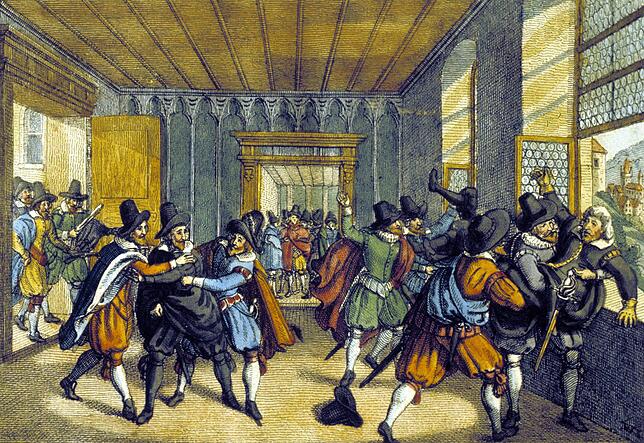

Heute, am 23. Mai, ist es genau 400 Jahre her, dass der Krieg mit dem Prager Fenstersturz begann. Dabei wurden katholische Statthalter von wütenden Protestanten aus einem Fenster der Prager Burg geworfen, der Kaiser in Wien als König von Böhmen für abgesetzt erklärt. Aus dieser lokalen Krise entwickelte sich der verheerendste Konflikt der deutschen Geschichte bis zum Ersten Weltkrieg 300 Jahre später.

Genaue Opferzahlen sind zwar nicht bekannt. Die Mehrheit der Historiker nimmt aber an, dass die Bevölkerung Deutschlands von 15 bis 16 Millionen auf weniger als 12 Millionen sank. Dabei waren die Regionen unterschiedlich stark betroffen: Ein Korridor der Zerstörung zog sich von Mecklenburg-Vorpommern über Mitteldeutschland und Hessen bis nach Bayern und westlich von der Schwäbischen Alb nach Oberschwaben bis an den Bodensee und weiter bis in das Elsass.

Wenn man den prozentualen Anteil der Bevölkerung, der durch den Konflikt umkam, zum Maßstab nimmt, war der Dreißigjährige Krieg sogar der blutigste überhaupt: Selbst nach den vorsichtigsten Schätzungen verringerte sich die Bevölkerung um 15 Prozent, vor allem durch Seuchen. Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger gibt den aktuellen Forschungsstand wieder, wenn er schreibt, der Dreißigjährige Krieg müsse „zu den gewalttätigsten, brutalsten und zerstörerischsten Kriegen der Geschichte gezählt werden“.

Das Geschehen ist von beklemmender Aktualität. Für den Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler ist die Rebellion in Böhmen „strukturanalog zu dem, was inzwischen als Arabischer Frühling bezeichnet wird“. Also zur Serie von Rebellionen in der arabischen Welt seit Ende 2010 – bis hin zum Konflikt in Syrien.

Wie konnte es zu der „Ur-Katastrophe der Deutschen“ kommen? Es gibt mehrere Erklärungen. Die neueste: Das Klima war schuld. Im 17. Jahrhundert erlebte Europa das Gegenteil der derzeitigen Klimaerwärmung – eine Kleine Eiszeit. Es war im Durchschnitt zwei Grad kälter als heute, der erste Schnee fiel schon im Herbst. Die Sommer waren kurz, kühl und nass, was zu Missernten und dadurch zu einer Verteuerung von Lebensmitteln führte.

„Während der größere Teil der Gesellschaft tendenziell verarmte, zeitweise sogar hungerte, machten Grundherren, Großbauern, Händler, aber auch Müller, Bäcker und Metzger glänzende Geschäfte“, schreibt der Jenaer Historiker Georg Schmidt. „Die Schere zwischen Reich und Arm, zwischen oben und unten öffnete sich weiter.“

Einige Historiker glauben deshalb, dass der Dreißigjährige Krieg auch ein Verteilungskampf um verknappte Ressourcen war. Als sicher gilt, dass die Klimaveränderung eine der Hauptursachen der Hexenverfolgung war, die während des Krieges ihren Höhepunkt erreichte. Der „Schadenszauber“ der als Hexen verleumdeten Frauen wurde für Missernten, Hagelstürme und Überschwemmungen verantwortlich gemacht. Denn die Menschen dachten ganz anders als heute. „Alle waren tief religiös“, betont der Historiker Peter Wilson. „Alle waren davon überzeugt, dass ihre Version des Christentums den einzig wahren Heilsweg versprach.“

Der Glaube – katholisch, evangelisch-lutherisch und reformiert-calvinistisch – durchdrang das ganze Leben. Religion, Staat und Gesellschaft waren so stark miteinander verwoben wie heute in einem fundamentalistisch islamischen Land. Erneut drängt sich hier der Vergleich mit Syrien auf: Der innerislamische Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten entzweit die Region. Aber es gab auch Bündnisse über die Konfessionsgrenzen hinweg. Das bewies die enge Bindung des lutherischen Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen an das katholische Haus Habsburg und Kaiser Ferdinand II.

Erst Macht, dann Religion

In diesem Dauerkonflikt ging es nur vordergründig um Religion. Dahinter standen konkrete Machtinteressen. So kämpfte das katholisch geführte Frankreich auf der Seite der Protestanten gegen die katholischen Habsburger, die in Wien und Madrid regierten. Dänemark und Schweden mischten sich als Gegner Habsburgs ebenfalls ein – ähnlich wie heute in Syrien der Iran, Russland und die Türkei.

Der Krieg setzte Flüchtlingsströme in Gang. „Ich sah Mütter, die mehrere Kinder, zwei auf dem Rücken und eines auf den Armen, daherschleppten“, schilderte ein Abt. Der Anblick sei „kaum auszuhalten“ gewesen. Wer noch etwas Geld und die nötigen Kraftreserven hatte, versuchte, sich in die Niederlande durchzuschlagen, damals das reichste und freieste Land Europas. Oder man flüchtete aus den verheerten Dörfern in die größeren Städte: So nahm Ulm zeitweise bis zu 8000 Flüchtlinge auf.

Bald war jeder dritte Einwohner von Amsterdam Deutscher. Der lutherische Kirchenrat der Stadt registrierte 1631, dass „täglich Personen, die aus Magdeburg geflüchtet sind, hier ankommen und um Hilfe ersuchen“. Das Misstrauen wuchs. So klagte ein Ratsherr, früher habe er die Haustür einfach offen gelassen, aber mittlerweile sei das wegen der vielen Fremden nicht mehr möglich. Niederländische Rüstungsfabrikanten verdienten derweil prächtig: Sie versorgten beide Seiten mit Kanonen, Pulver und Pistolen.

Aus dem Westfälischen Frieden, der den Krieg 1648 schließlich beendete, versuchen Forscher heute Lehren für aktuelle Konflikte zu ziehen. An der britischen Universität Cambridge läuft ein Projekt, das das damalige Friedensabkommen als Blaupause für die Lösung des Syrienkriegs zugrunde legt. Ausgehandelt wurde der Friede von 1644 bis 1648 im katholischen Münster und im protestantischen Osnabrück. Es war eine Konferenz, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte: 109 diplomatische Vertretungen aus 16 Staaten beteiligten sich. Die Verhandlungen bildeten die Grundlagen des modernen diplomatischen Protokolls, etwa Begrüßungs- und Verabschiedungszeremonien und Rangfolgen. Auch der „Ehrenlaufsteg“ oder Rote Teppich der Antike wurde wiederentdeckt.

Der Schlüssel zum Frieden

Der Verhandlungsmarathon war erfolgreich, weil alle Beteiligten ihr Gesicht wahren konnten. Der Schlüssel dazu war das „Separieren der Konfliktebenen“, wie es Herfried Münkler ausdrückt: Die Konflikte zwischen dem Kaiser und Schweden, Franzosen, Niederländern und Spaniern wurden einzeln verhandelt, ohne dass die Kompromisse am Ende miteinander kollidierten. Ein großes Problem war die Demobilisierung der Söldner. Man befürchtete, dass die arbeitslosen Männer plündernd durchs Land ziehen würden. So wie heute Experten davor warnen, dass viele IS-Kämpfer nach ihrer endgültigen Niederlage in Syrien nach Europa kommen könnten.

Die Schauplätze der vier Jahre währenden Konferenz in Münster und Osnabrück kann man besuchen. Der Stolz beider Städte sind die Friedenssäle in ihren Rathäusern. Aus Gemälden blicken dort die Chefdiplomaten auf die Besucher. Im Rathaus von Münster wurde der Friede beschworen. Von den Stufen des Osnabrücker Rathauses wurde er verkündet.

Sprachliches Erbe

Einige Begriffe und Wendungen, die im Dreißigjährigen Krieg entstanden, sind bis heute geläufig. Im Folgenden einige Beispiele:

- Abgebrannt: In der Soldatensprache erweiterte sich die ursprüngliche Bedeutung „durch Feuer zerstört“ zu „verarmt“.

- Böhmische Dörfer: Böhmen war eines der Hauptkampfgebiete. Viele tschechische Ortsnamen wurden von Deutschen nicht verstanden, sodass der Begriff „böhmische Dörfer“ im Sinne von „unverständlich“ geprägt wurde.

- Pappenheimer: Waren die Soldaten des kaiserlichen Generals Gottfried Heinrich zu Pappenheim (1594 – 1632). „Daran erkenn ich meine Pappenheimer“ ist ein Zitat aus Schillers Drama „Wallensteins Tod“ von 1799. Heute geht die Bedeutung in die Richtung: „Ich weiß, was für Leute ihr seid.“

- Schlaf, Kindlein, schlaf: Von „Bet, Kindlein, bet! Morgen kommt der Schwed“, was sich auf die gefürchteten schwedischen Truppen bezog.

- Zapfenstreich: Nach einer Lesart wurde er vom kaiserlichen Feldherrn Albrecht von Wallenstein (1583 – 1634) eingeführt, um die nächtlichen Bier- und Weingelage der Soldaten zu begrenzen: Ein Feldwebel strich dabei mit einem Stab über den Zapfhahn und dieser wurde dann geschlossen. (mic/dpa)

Interview mit Joschka Fischer

Der ehemalige Bundesaußenminister Joschka Fischer (70, Grüne) sieht die Vermischung mehrerer Kriege als eine Parallele zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und dem Syrienkonflikt. In einem Interview erläutert er, dass die Verwüstung Magdeburgs 1631 mit der Zerstörung Aleppos vergleichbar sei.

Herr Fischer, viele Historiker sehen auffällige Parallelen zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und dem Krieg in Syrien. Sie auch?

Vergleichen Sie Syrien mit einer Geschichte des Dreißigjährigen Krieges: Es trifft fast eins zu eins zu.

Wo liegen die Gemeinsamkeiten?

Erstens: Es ist nicht ein Krieg, sondern es sind mittlerweile mehrere Kriege, die man unterscheiden kann. Es begann als Aufstand für Demokratisierung, es wurde dann zu einem Krieg gegen den Islamischen Staat. Mittlerweile haben wir einen türkisch-kurdischen Krieg, und es droht ein israelisch-iranischer Krieg, da waren wir neulich kurz davor. Wir haben auch die Konfrontation der Weltmächte, das darf man nicht ausschließen. Die ursprüngliche Ursache ist mittlerweile in den Hintergrund getreten, und das Gemetzel geht weiter, ich vermute bis zur Erschöpfung aller Beteiligten.

Und wie im Dreißigjährigen Krieg geht es auch um Religion?

Die Parallele, dass die Religion für machtpolitische Zwecke missbraucht wird, ist auch gegeben. Der innerislamische Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten wird sowohl vom Iran als auch von sunnitischen Mächten wie Saudi-Arabien und anderen benutzt. Also, es gibt da sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Das geht so weit, dass Sie Magdeburg mit Aleppo vergleichen können. Es ist furchtbar.

Wie kann der Krieg beendet werden?

Ich sehe nicht, dass eine westliche Militärintervention machbar ist, oder dass sie Positives bringen würde. Insofern wird es das nicht geben. Und ich meine auch, dass Russland leicht da reingekommen ist, aber ich glaube, es wird schwer, wieder rauszukommen.

Könnte man sich einen Westfälischen Frieden, wie es ihn in Deutschland gab, auch für Syrien vorstellen?

Es ist furchtbar, wie die Menschen dort zu leiden haben, das darf man nicht vergessen. Am Ende wird es nach vielen, vielen Toten und furchtbaren Gräueltaten einen Kompromiss aller Beteiligten brauchen. Ob der mit Assad erreichbar ist, das wage ich zu bezweifeln. Dazu hat der zu viele auf dem Gewissen. Wir werden es sehen.

Fragen: C. Driessen, dpaDer Dreißigjährige Krieg in Zahlen

Es reichen schon einige trockene Fakten, um etwas vom Schrecken des Dreißigjährigen Kriegs zu vermitteln:

- Todesopfer: Nach Schätzungen sank die Zahl der Menschen auf der Fläche des heutigen Deutschlands und Österreichs von 15 bis 17 Millionen im Jahr 1618 auf zehn bis 13 Millionen 1650. Auf 30 bis 50 Prozent wird der Bevölkerungsverlust in Schwaben, dem Elsass, Bayern, Franken, Hessen und Brandenburg geschätzt, wo der Krieg am schlimmsten wütete. Der Rückgang war in ganz Europa spürbar. Der Kriegsteilnehmer Schweden hatte furchtbare Verluste an jungen Männern.

- Heere: 250.000 Mann betrug die Gesamtzahl der beteiligten Soldaten auf dem Höhepunkt des Krieges im Jahr 1632. Die Anzahl von Soldaten in einer Armee schwankte zwischen 10.000 und mehr als 100.000 Mann.

- Logistik: 100 Ochsen musste ein 40.000 Mann starkes Heer zur täglichen Versorgung schlachten. Die Tiere wurden im Tross mitgeführt. Pro Soldat rechnete man mit einem Kilo Brot, einem Pfund Fleisch sowie drei Litern Bier.

- Waffendrill: Zwei Minuten und 40 Handgriffe lagen zwischen zwei Schüssen eines Musketiers. Neben Handfeuerwaffen wurden bis zu sieben Meter lange Piken, Hellebarden und Degen eingesetzt.

- Kriegsgewinnler: 2,2 Millionen Kilo Schießpulver exportierten niederländische Rüstungsfabrikanten während des Krieges.

- Distanzen: 1600 Kilometer legte die Hauptarmee des schwedischen Königs Gustav Adolf II. 1631 und 1632 von der Ostsee durch Deutschland bis nach Bayern zurück.

- Post: 15 Tage benötigte ein Brief während der Friedensverhandlungen in Münster (Westfalen) bis zum Kaiser nach Wien. (mic/dpa)