Herr Schmidt, zum 30-jährigen Krieg sind bereits viele Regalmeter Bücher erschienen. Jetzt haben Sie 800 Seiten draufgesetzt. Was macht denn diesen lange zurückliegenden Krieg so interessant für uns?

Zunächst ist dieser Krieg ein Ankerpunkt im kulturellen Gedächtnis der Deutschen. Ich glaube, dass viele Deutsche mit dem Thema etwas anfangen können – und wenn sie nur wissen, dass dieser Krieg 30 Jahre gedauert und im 17. Jahrhundert stattgefunden hat. Zum anderen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten bei uns eine Art Geschichts-Eventkultur entwickelt. Das heißt, alle starren auf Jubiläen, und wenn diese anstehen, wird ein Fenster aufgemacht, es wird etwas inszeniert – dann ist alles wieder vorbei. Diese beiden Aspekte überlagern sich – und vielleicht spielten auch das groß gefeierte Luther-Jahr 2017 eine Rolle sowie neuerdings der Vergleich mit dem Krieg in Syrien.

Hat denn dieser Krieg heute noch seine einstige Bedeutung als „Urkatastrophe“ und Trauma in der neueren deutschen Geschichte?

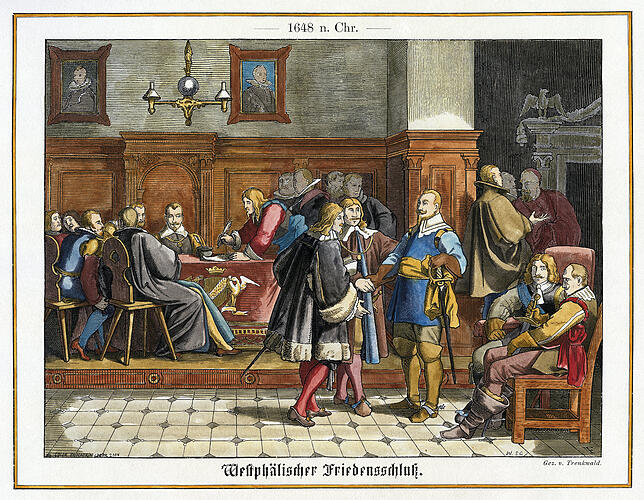

Die von Ihnen angesprochene Bedeutung bezieht sich auf das 19. Jahrhundert. Unmittelbar nach dem Krieg waren die Menschen froh, dass sie Frieden hatten. Und der ist bis in die Zeit der Französischen Revolution als große Errungenschaft gefeiert worden, weil das Heilige Römische Reich durch den Westfälischen Frieden ein Grundgesetz erhalten hat. Das hat immer Beachtung gefunden, weil die Verfassungsrechtler damals mit diesem Text gearbeitet haben. Friedrich Schiller sah darin das „interessanteste und charaktervollste Werk der menschlichen Weisheit und Leidenschaft“. Der Krieg selbst wurde im 18. Jahrhundert fast gar nicht mehr behandelt. Schiller sah in ihm dann vor allem einen Freiheitskampf gegen den übermächtigen Kaiser.

. . . als einen Kampf für die „teutsche Libertät“, wie man damals sagte . . .

Ja, das änderte sich dann im 19. Jahrhundert. Denn jetzt ging es um den Nationalstaat. Sowohl die Befürworter der großdeutschen Lösung mit Österreich und dem habsburgischen Kaiser als auch die der kleindeutschen Lösung unter Preußens Führung bezogen sich auf den Dreißigjährigen Krieg. Die Großdeutschen sagten, man hätte damals nur Kaiser Ferdinand II. und seinem Modell des zentralen Kaisertums folgen müssen, das man mit Habsburg ja jetzt haben könne. Die propreußische Fraktion sah in dem Krieg ebenfalls den Tiefpunkt der deutschen Geschichte, aus dem nur Preußen und die Hohenzollern das Land hätten herausführen können, sodass ihnen jetzt die Kaiserkrone gebühre. Die Inszenierung folgte den klassischen Mythen: Vom Tiefpunkt ans Licht. Dass die Deutschen nach 1648 kollektiv traumatisiert waren, sehe ich nicht. Dazu fehlen auch ausreichende Quellenbelege.

Kriege und Kriegszüge – denken wir an den Bauernkrieg des 16. Jahrhunderts – hat es in Deutschland schon vorher gegeben. Was war denn grundlegend neu am 30-jährigen Krieg? Der militärische Aufwand?

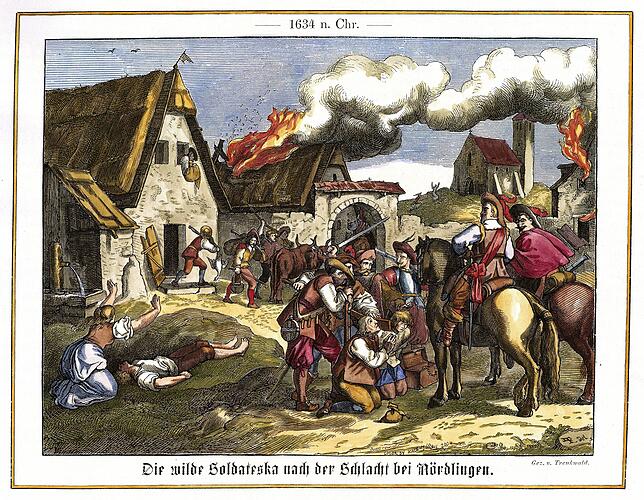

Ja, die Heere wurden gegenüber dem 16. Jahrhundert deutlich größer und der Krieg wurde mobiler. Die Artillerie wurde treffsicherer, da gab es viele technische Verbesserungen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Sondern wirklich neu war, dass dieser Krieg in der Öffentlichkeit mit einer Fülle von Texten begleitet wurde. Das beginnt beim Prager Fenstersturz und geht bis zum Westfälischen Frieden. Flugschriften und Pamphlete waren überall verfügbar. In jedem Dorf gab es mindestens ein bis zwei Leute, die das lesen und interpretieren konnten. Und dazu kommt: Obwohl dieser Krieg nicht direkt ein Glaubenskrieg war, verstand man vor dem konfessionell aufgeladenen Hintergrund den Krieg als einen Kampf für den wahren Glauben, als einen von Gott gewollten Krieg, ein göttliches Strafgericht. Die Menschen sahen sich als ein Werkzeug Gottes, in dessen Namen dann auch gefoltert und geplündert werden durfte. Das verlor sich im Lauf des Krieges und man kam darauf, dass die Menschen und nicht Gott den Frieden finden und schließen müssen.

Im Lauf der langen Kriegsdauer hat es Chancen auf einen Frieden gegeben. Wer hat diese warum verspielt?

Sehr oft wird Kaiser Ferdinand II. die Schuld gegeben oder Maximilian von Bayern. Aber letztlich waren es strukturelle Gründe, die über Krieg oder Frieden entscheiden. Es gibt immer wieder Punkte, an denen man sagen könnte, hier hätte der Krieg zu Ende sein können. Aber es gibt eben immer auch Gründe, ihn doch weiterzuführen. Oder es treten neue Akteure wie Wallenstein und Gustav Adolf auf den Plan. Erst seit Mitte der 1630er-Jahre kippte die Stimmung, und neben die Motivation zum Weitermachen traten ernsthafte Versuche, den Frieden anzubahnen.

Haben die Deutschen und ihre Entscheidungsträger nach 1648 aus diesem Krieg Lehren gezogen?

Das ist schwer zu beantworten. Es gibt eine These, die besagt, 1648 sei die anachronistische Idee einer Universalmonarchie beerdigt worden. Aber dann sehe ich Ludwig XIV., ich sehe um 1700 die schwedische Expansion, die bis nach Russland reichte, ich sehe vor allem Napoleon, der fast die Herrschaft über den Kontinent realisiert hätte. Sicher haben die Zeitgenossen von 1648 aber gelernt, dass man Konflikte auf großen Kongressen regulieren kann. Und das hat dann Schule gemacht.

Es werden heute Parallelen zwischen dem 30-jährigen Krieg und dem jahrelangen Krieg in Syrien gezogen. Ist der Vergleich angebracht?

Vergleichen kann man alles. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist und zu welchen Ergebnissen es führt. Ich halte diesen Vergleich für problematisch. Ein Beispiel: Die Basis des Westfälischen Friedens ist Amnestie, also Rückkehr zum Vorkriegszustand, und immerwährendes Vergessen von ausgeübter Gewalt. Das ist heute gar nicht mehr realisierbar – denken wir an die Kriegsverbrecherprozesse von Nürnberg oder Den Haag. Der zweite wesentliche Unterschied ist: Syrien gilt als gescheiterter Staat, das Heilige Römische Reich war das nicht. Man war bereit, auf den Vorkriegsstatus zurückzukehren und das alte System – mit Korrekturen – zu erneuern. Das ist doch in Syrien nicht mehr möglich. Darüber hinaus war im Dreißigjährigen Krieg die Bereitschaft da, Gott für Anfang und Ende verantwortlich sein zu lassen, aber eine irdische Friedensregelung selbst in Angriff zu nehmen. Sodann: Es gab damals keine Vollversammlungen; man verhandelte im kleinsten Kreis, über Vermittler und mit schriftlichen Noten. Und man hatte Zeit, denn es dauerte häufig vier Wochen und länger, bis man neue Instruktionen von der eigenen Regierung bekam.

Zur Person

Georg Schmidt, 67, war bis vor Kurzem Professor für die Geschichte der frühen Neuzeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, wo er seit 1993 lehrte. Schmidt, der an den Universitäten Gießen und Tübingen studierte, gilt als einer der angesehensten Experten für die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. Wer sich mit diesem Thema intensiv beschäftigen möchte, für den lohnt die Lektüre des von Georg Schmidt jetzt vorgelegten Bandes: Die Reiter der Apokalypse. Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, Verlag C. H. Beck, 810 Seiten, 34 Euro. Eine kurze Zusammenfassung bietet Schmidts Band: Der Dreißigjährige Krieg, erschienen in der Beck’schen Reihe Wissen, 128 Seiten, 9,95 Euro.