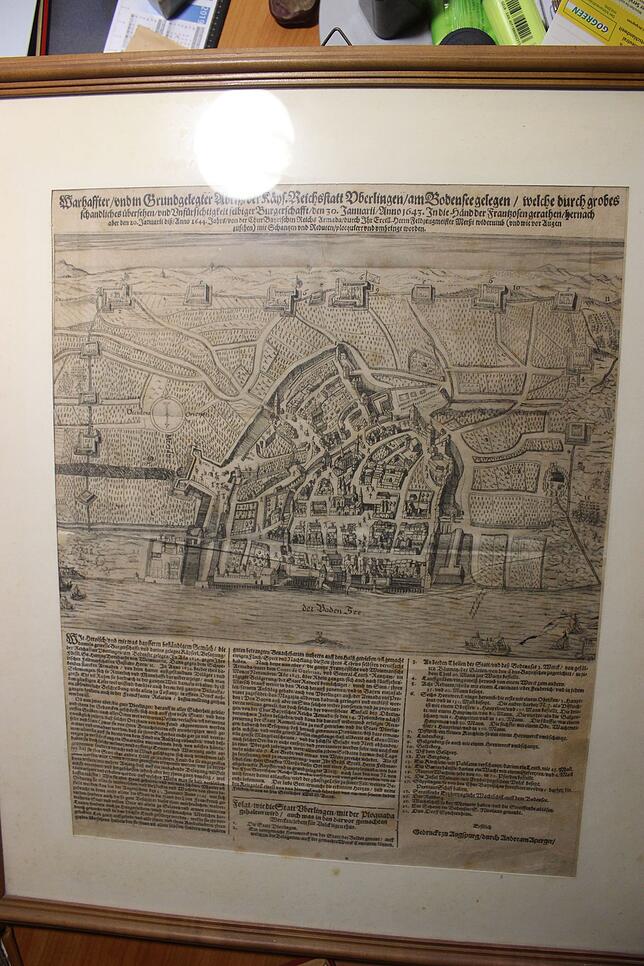

Der schwärzeste Tag in der Geschichte der Stadt Überlingen war mit Sicherheit der 30. Januar 1643. Doch ist dieser Tag aus dem kollektiven Gedächtnis der Überlinger gestrichen worden, weil viele die stolze Stadt nur mit dem erfolgreichen Widerstand gegen schwedische Truppen in Verbindung bringen. Tatsächlich aber wurde Überlingen vor jetzt genau 375 Jahren Opfer eines blutigen Überfalls, der die Stadt für Jahrhunderte zurückwarf.

Zu dieser Zeit befand sich der Dreißigjährige Krieg in seiner blutigen Endphase. Zweimal hatten schwedische Truppen versucht, die an wichtigen Verkehrswegen gelegene Reichsstadt zu erobern, doch seit der vergeblichen Belagerung der Stadt durch General Gustav Horn waren annähernd neun Jahre vergangen und man fühlte sich durch die Stadtmauer und den Ruhm der überstandenen Belagerung geschützt. Der kaiserliche Rat und spätere Bürgermeister Johann Heinrich von Pflummern wies zwar, wie Wilhelm Telle in seiner "Geschichte der Stadt Überlingen" schrieb, wiederholt auf Mängel in der Stadtbefestigung hin und bot sogar an, die defekte Zugbrücke des Grundtores und andere Reparaturen teils auf eigene Kosten durchzuführen, der Stadtrat lehnte das allerdings ab, wohl, weil Pflummern, so Telle, kein gebürtiger Überlinger gewesen sei und man neue Kosten für die durch den Krieg schon sehr belastete Stadt scheute.

Die Gegend um Überlingen war zu dieser Zeit alles andere als sicher. Marodierende Räuberbanden, aber auch Söldnertrupps, darunter auch in den umliegenden Ortschaften einquartierte "Verbündete", streiften durch die Gegend, raubten, mordeten und erhoben Schutzgeld. Manfred Pütz zitiert das Tagebuch Pflummerns vom 4. Mai 1635: "Um diese Zeit ist daß rauben, stehlen und plündern auff dem landt ... daß täglich handtwerchk geweßt".

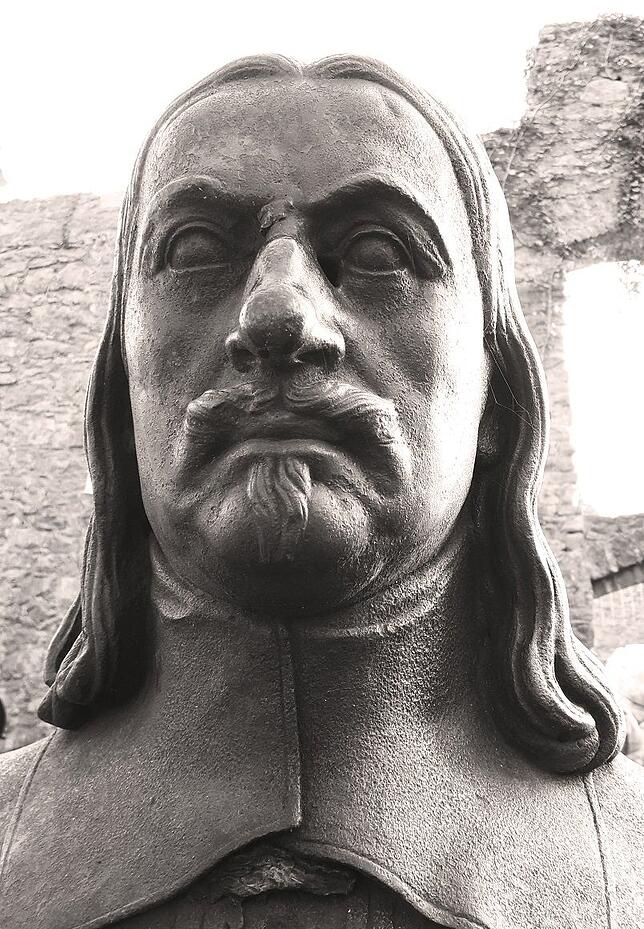

Durch besondere Grausamkeit taten sich kleine Stoßtrupps des protestantischen Hohentwielers Festungskommandanten Konrad Widerholt hervor, der als eine Art später Raubritter vor allem den Hegau und das Linzgau tyrannisierte und brandschatzte. Widerholt, der in Württemberg noch heute überwiegend einen Ruf als "protestantischer Glaubensheld" genießt (Homepage Landesarchiv Baden-Württemberg, Veranstaltungshinweis Dr. Eberhard Fritz) und nach dem unter anderem eine Grundschule in Kirchheim Teck und eine Straße in Stuttgart benannt sind, hatte seit Längerem ein Auge auf Überlingen geworfen.

Nachdem er mit einem Angriff auf die Stadt Konstanz an der Wachsamkeit der dortigen Wachen gescheitert war, kundschafteten seine Späher die Situation vor Überlingen aus. Das bereits erwähnte Grundtor (in der Nähe des heutigen Torhauses gelegen) fiel dabei durch seinen schlechten Zustand besonders auf. Wie Gustav Schwab in seinem Werk "Der Bodensee nebst dem Rheinthale" 1827 berichtete, gelang es Widerholts Kundschaftern, sich dem Tor zu nähern und ohne, dass es einer Wache aufgefallen wäre, ein Stück Holz aus dem äußeren Gewerk zu sägen. Dieses anschauliche Zeichen der Überlinger Unachtsamkeit überzeugte Widerholt, den Handstreich am frühen Morgen des 30. Januar zu wagen: Etwaige Spione der katholischen Seite führte der Hohentwieler in die Irre, indem er mit seinen Männern und verbündeten französischen Einheiten nach Norden, angeblich Richtung Rottweil, marschierte. Heimlich wendete er bald darauf seine Truppen und brachte sie, wie Schwab ausführte, im Eilmarsch vor Überlingen.

Alfons Semler berichtete in seinem Buch "Bilder aus der Geschichte einer kleinen Reichsstadt", was dann geschah: Gegen 5 Uhr morgens hörten die acht würfelspielenden Wächter im Grundtor (bei Schwab sind es nur vier Wachen) Lärm vor dem äußeren Tor. Das war nichts Ungewöhnliches, denn Bauern aus Sipplingen und Sernatingen, dem heutigen Ludwigshafen, pflegten schon sehr früh zum Markt zu kommen, um das Wenige zum Verkauf zu bringen, das sie nach den langen Jahren des Krieges ihren Feldern noch abringen konnten.

Als aber eine Explosion den äußeren Torturm erschütterte und das hölzerne Torblatt in Trümmern lag, wussten die Wachen, welche Gefahr ihrer Stadt drohte – jetzt war es allerdings zu spät. Mit einer sogenannten Petarde, einer becherförmigen Explosivwaffe, welche von den Angreifern an das Tor geschraubt worden war, hatten es die Hohentwieler laut Schwab gesprengt. Einer der Wächter versuchte noch, an das Fallgatter zu gelangen, um es herunterzulassen und den Angriff auf diese Weise wenigstens etwas zu verzögern, die Angreifer allerdings waren schneller und so bezahlte er seine Courage mit dem Leben. Der Rest der Wachen ergab sich und die Hohentwieler fluteten mit ihrer französischen Verstärkung in die Fischerhäuser-Vorstadt. Weitere Trupps drangen über den Blatterngraben und mit Booten von der Seeseite her dazu. Offensichtlich waren die beiden Tortürme des inneren Stadtrings, das Fidelis- und das Christophstor, unbemannt, anderenfalls hätte der Handstreich nicht gelingen können.

Verheerend wirkte sich zudem aus, dass die Bürger keine Waffen in ihren Häusern hatten, sondern diese zentral im Zeughaus verwahrt lagen, wovor Pflummern, laut Schwab, noch kurz vor dem Angriff gewarnt hatte. So wurde es ein ungleicher kurzer Kampf. Zwölf Überlinger Bürger wurden getötet, zehn weitere verwundet, dann begann das Plündern. Gustav Schwab zitiert den triumphierenden Widerholt mit den Worten: "und so wurde dieser alten Jungfrau (Überlingen) das Ehrenkränzlein abgezogen!" Freilich war in der von Kriegskosten gezeichneten Stadt nicht allzu viel zu holen, Telle berichtet von Silbergerät, wenig Bargeld und immerhin einer nicht unbeträchtlichen Menge an Waffen. Dass Widerholt Überlingen allerdings lediglich überfallen hätte, um eine Orgel als einzige Beute für seine Kirche auf den Hohentwiel zu beschaffen, wie Christian Gottlob Barth auf Wikipedia zitiert wird, das gehört mit Sicherheit ins Reich der Mythen.

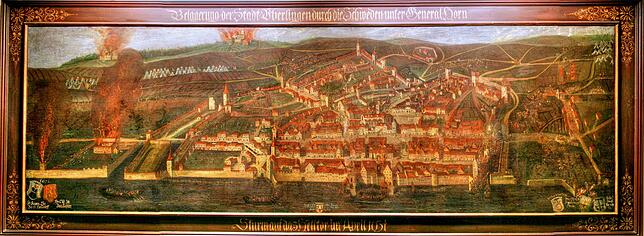

Ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende des Krieges stand Überlingen ununterbrochen unter wechselnder fremder Besatzung. Die folgenden Jahre waren die schrecklichsten, unter denen die Stadt je zu leiden gehabt hatte: Widerholt übergab die ausgeplünderte Stadt seinen französischen Verbündeten, was zur Folge hatte, dass Überlingen nur wenige Monate später von etwa 4000 Soldaten der katholischen Bayern von Mitte Januar bis zum 10. Mai 1644 belagert wurde. Die Überlinger Bürger befanden sich nun in der bizarren Situation, dass sie hilflos in ihrer Stadt saßen, während ihre Feinde die Mauern ihrer Stadt gegen die katholischen Verbündeten der Bevölkerung verteidigten. Telle berichtet: "In der Stadt wütete der Hunger; Hunde und Katzen wurden schon hoch bezahlt; der Hungertod war nichts Seltenes, doch sind ... Angaben, dass bis Mitte Februar schon 200 Menschen verhungert seien, sicherlich übertrieben".

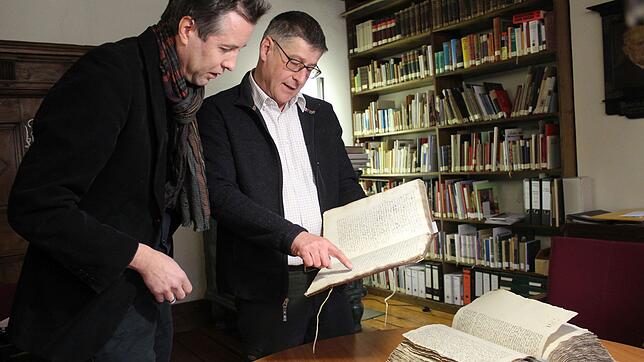

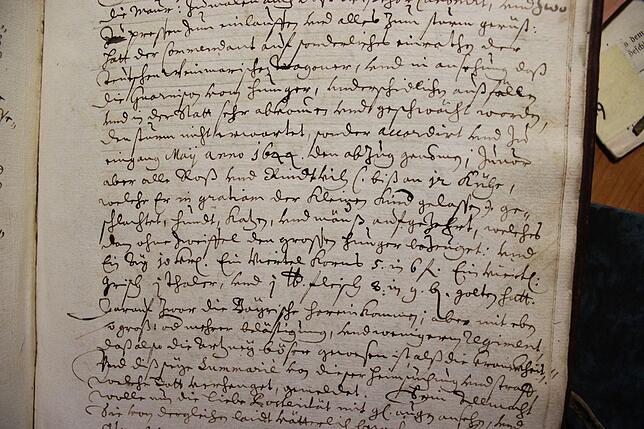

Bemerkenswert: Im von der Stadt Überlingen herausgegebenen Jubiläumsband "Bild einer Stadt 770-1970" wird erwähnt, dass die französische Besatzung einige Kühe vor der Schlachtung verschonte, um die Versorgung von Babys und Kleinkindern sicherzustellen. Semmler beschreibt, dass nach dem Verlust von 800 Männern die verbliebenen 505 Franzosen schließlich bei freiem "Abzug mit allen militärischen Ehren" die Stadt an die Bayern übergaben, welche sich in der Folge als sogar noch härtere Besatzer herausstellten, die an Repressionen, Reparationsforderungen und Steuern aller Art auch die später nachfolgenden Schweden deutlich übertrafen. Auch wenn, wie Telle schreibt, die wegen der langen Belagerung erzürnten Bayern ihren Schwur nicht wahr machten, alle Einwohner über 7 oder 8 Jahren "niederzuehacken und umzuebringen", fand das Ratsprotokoll der Stadt Überlingen deutliche Worte. Stadtarchivar Walter Liehner hat das Original des Protokolles zur Hand, das 1644 von Kanzleiverwalter Hupertus erstellt wurde. In schnörkeliger Handschrift heißt es: "...dass also die artzney böser gewesen ist als die krankheit. und dies seie summarie von dieser heimsuchung und straf, welche gott verhänget, gemeldet."

Die Zustände in der Stadt waren für ihre Bürger mittlerweile so unerträglich geworden, dass weite Teile der Bürgerschaft die Stadt verließen, obwohl sie dadurch ihre Bürgerrechte und gesamten Besitzungen verloren. Nur die Ärmsten blieben zurück – 1645 sollen laut Telle von 400 Häusern nur noch 250 Häuser von insgesamt 300 Bürgern bewohnt worden sein.

Schließlich durften tatsächlich auch noch die Schweden die Stadt ab 1647 beherrschen; die Bayern hatten sie im Zuge von Waffenstillstandsverhandlungen im Rahmen eines Ländertauschs an die protestantische Seite abgetreten. Als nach zwei Jahren die Schweden am 30. September 1649 dann endlich die Stadt verließen und Überlingen 11 Monate nach dem Abschluss des Westfälischen Friedens wieder von seinen Bürgern verwaltet wurde, war die einstmals blühende Reichsstadt nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die Stadt war völlig verarmt und hatte einen Großteil ihrer Besitzungen, einschließlich des Münsterschatzes, verkaufen und verpfänden müssen. Dennoch blieb die Schuldenlast gegenüber dem Kaiser und der Schweiz erdrückend und das Verhältnis zu den umliegenden Städten und Klöstern, auch allesamt Gläubiger, war nachhaltig zerstört. Auch die Schweden, die noch bis "1651 in den Vorlanden" blieben (Chronik der Stadt Tengen) trieben unter Androhung neuer Gewalt Reparationen ein. Von all dem sollte sich die Stadt über Jahrhunderte nicht mehr erholen. Erst im 19. Jahrhundert kam Überlingen durch den einsetzenden Tourismus allmählich wieder zu Wohlstand.

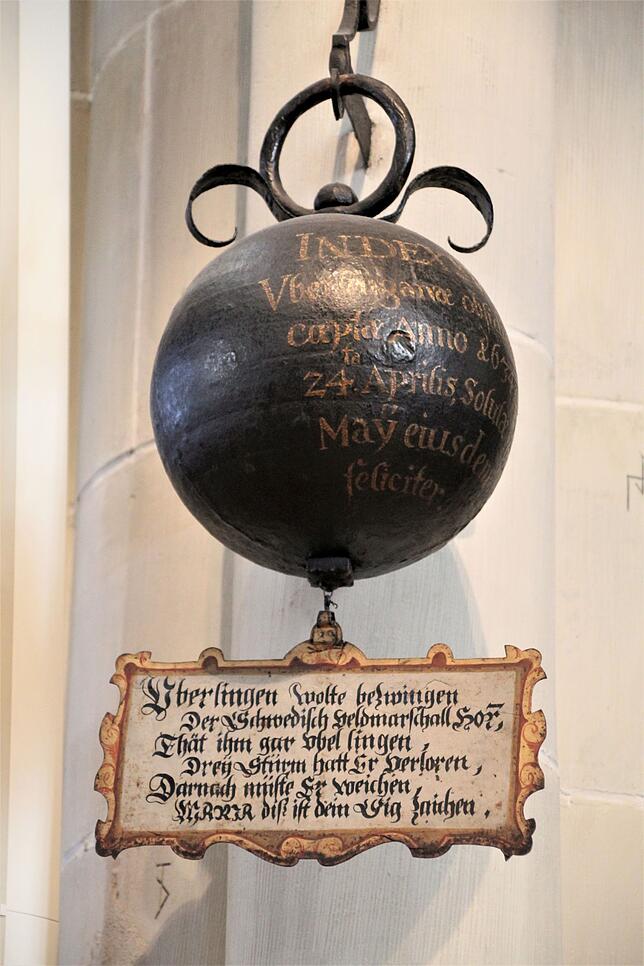

Die schlimmen Jahre der zweiten Hälfte des Dreißigjährigen Krieges sind heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Noch immer werden jährlich zwei Schwedenprozessionen abgehalten, als Dank für die Verschonung der Stadt vor der Eroberung durch die protestantischen Feinde. Walter Liehner unterstreicht: "Was die Überlinger einmal versprochen haben, das halten sie auch". Dass sich die Schweden letztlich doch der Stadt bemächtigen konnten und in ihrer Herrschaft als weniger schlimm empfunden wurden als die Besatzung durch die katholischen Verbündeten, ist eine Ironie der Geschichte, die keinen Einzug in das Narrativ der Überlinger Geschichtsschreibung gefunden hat. Hier wird der Fokus vorwiegend auf den heroischen Widerstand des Jahres 1634 bei der Belagerung durch den Schweden Gustav Horn gerichtet.

Nach all den Jahrhunderten gestaltete erstmals im vergangenen Jahr auch die protestantische Gemeinde die Schwedenprozessionen mit und man betete gemeinsam ökumenisch für den Frieden und ein gutes Miteinander in der Stadt – eine sehr späte und daher besonders bemerkenswerte Modernisierung der Tradition, die zeigt, dass nicht nur die Erinnerung an den Schrecken geschwunden ist, sondern auch der Hass der Konfessionen aufeinander schließlich überwunden werden konnte.

Der Autor: Auf die dunkle Seite der Überlinger Geschichte stieß Christopher Rieck über ein Buch von Gustav Schwab, der den Dreißigjährigen Krieg am Bodensee und die Raubzüge Konrad Widerholts beschrieb. Christopher Rieck, der an der Franz-Sales-Wocheler-Schule und am Seminar für Lehrerbildung in Meckenbeuren arbeitet, lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Überlingen.

Quellen:

- Gustav Schwab: Der Bodensee nebst dem Rheintale von St. Luziensteig bis Rheinegg, 1827

- Wilhelm Telle: Aus der Geschichte Überlingens, 1928

- Dr. Alfons Semler: Überlingen, Bilder aus der Geschichte einer kleinen Reichsstadt, 1949

- Stadt Überlingen: Überlingen, Bild einer Stadt, 1970

- Stadt Tengen: Tengen – Geschichte der Stadt und ihrer Ortschaften, 2000

- Manfred Pütz: Aus der Geschichte der Stadt Überlingen, Sonderdruck 50 Jahre Bodenseewerk, ca. Anfang 90er Jahre

- Dr. Konrad Theiss (Hrsg): Überlingen und der Linzgau am Bodensee, 1972

- Wikipedia "Konrad Widerholt", Ausdruck vom 21. Januar 2018

- Stadt Überlingen: Ratsprotokoll von 1644

Überlingen im 30-jährigen Krieg

- 23. Mai 1618 Der Prager Fenstersturz löst den Krieg aus.

- 11. Juli 1632 Vergeblicher Überrumpelungsversuch der Stadt durch Bernhard von Weimar während des Kirchgangs

- 23. April bis 16. Mai 1634 Vergebliche Belagerung der Stadt durch Feldmarschall Gustav Horn

- Dezember 1638 Angriff durch Konrad Widerhold auf spitälische Besitzungen der Stadt

- 30. Januar 1643 Erfolgreicher Überraschungsangriff durch Konrad Widerhold, Besetzung der Stadt

- 19. September 1643 Gescheiterter Handstreich zur Rückgewinnung der Stadt durch Zunftmeister Sebastian Heudorf

- ab 24. November 1643 Beginn der Einschließung der Stadt durch den bayrischen Feldmarschall Franz von Mercy, anschließende Belagerung

- 10. Mai 1644 Kapitulation und Abzug der französischen Besatzung, Beginn der bayrischen Besatzung

- 26. Januar 1647 Gescheiterter Überraschungsangriff auf Überlingen durch Konrad Widerholt und Marschall Turenne

- 02. April 1647 Übergabe der Stadt an die Schweden als Folge des Waffenstillstandes von Ulm am 14.03.1647

- 24. Oktober 1648 Ende des Krieges mit dem Westfälischen Frieden

- 30. September 1649 Abzug der schwedischen Besatzung aus Überlingen