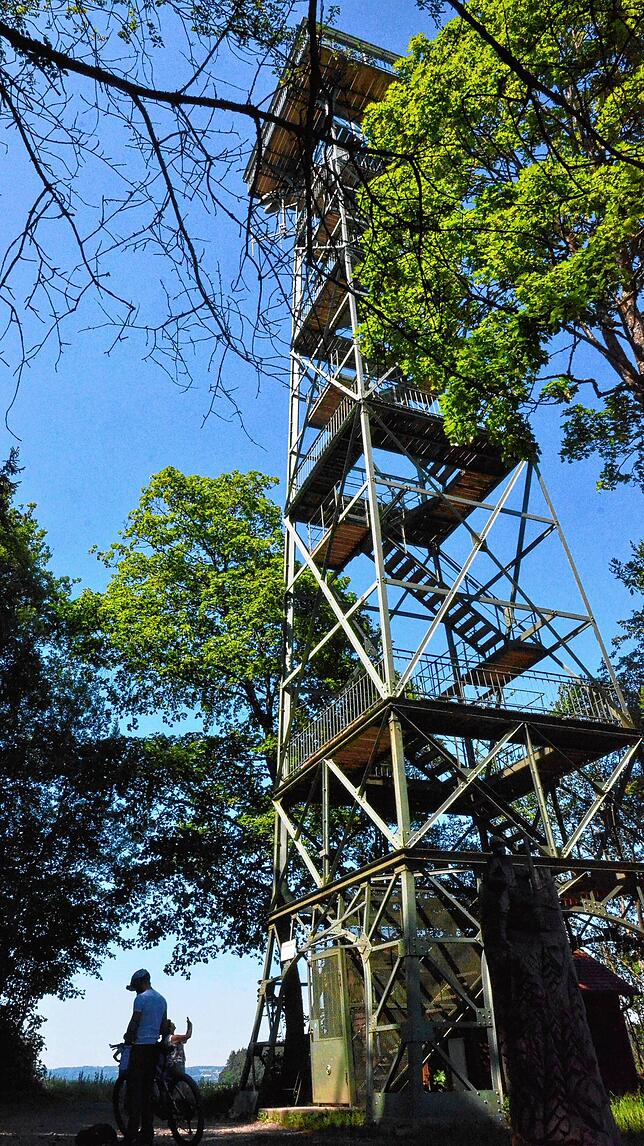

Ein bisschen stürmisch sei‘s gewesen. „Die wunderbare Fernsicht hat uns aber entschädigt“, erklärt Wally Ehrenbrand nach ihrem Besuch des Gehrenbergturms, „auch für‘s Wackeln oben auf der Plattform“. Sie ist gemeinsam mit ihrem Mann Manfred Ehrenbrand zu Besuch in Markdorf.

Das Ehepaar ist vor einiger Zeit von München nach Lindau gezogen. Und die beiden erkunden seitdem Ort für Ort ihre neue Heimat am Bodensee. Der von vielen Reiseführern für seine schöne Aussicht gepriesene Gehrenbergturm ist da nur eine Station von vielen, wie die Ehrenbrands nun berichten.

Die Aussicht ließ an diesem Tag allerdings zu wünschen übrig. Nur der See habe ihnen zu Füßen gelegen, sagt Wally Ehrenbrand. Das Schweizer Ufer war zwar ebenfalls zu sehen an diesem diesigen Vormittag – doch leider kein spektakuläres Alpenpanorama wie an klareren Tagen.

30 Meter und 149 Stufen zur Fernsicht

Dass der Gehrenbergturm 30 Meter misst, wissen die meisten Markdorfer. Dass es 149 Stufen bis zur Aussichtsplattform sind, wissen schon weniger. Wie alt der Gehrenbergturm aber ist, darüber hat lange Unsicherheit geherrscht. So jedenfalls schrieb es Lokalhistoriker und Stadtarchivar Manfred Ill 2004 in einem Beitrag für diese Zeitung. Erst seit 2002 sei wieder bekannt, so berichtete Ill, dass der Turm auf dem Gehrenberg am 12. Juli 1903 feierlich eröffnet wurde.

2003 hatte man das nicht im Blick und verpasste deshalb das Jubiläum. Bernd Gerber, damals noch Bürgermeister in Markdorf, stellte es im Juli 2004 klar: „100 Jahre alt ist der Turm bereits letztes Jahr geworden.“ Das schrieb er in seinem Geleitwort zu „100 Jahre Gehrenbergturm – ein Sinnbild der Moderne“.

Kurzum: Die Markdorfer waren zu spät. Sie hatten den eigentlichen Termin im Juli 2003 verpasst. Dadurch ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen.

So merkte 2003 ein Zeitungsredakteur mit leicht spöttischem Unterton an und zitierte dann Klaus Schiele, den schon von Amts wegen mit den kulturellen Belangen der Stadt befassten Hauptamtsleiter. Schiele war weit darüber hinaus zum Kenner der Materie geworden. Gemeinsam mit Sandra Geißelhart hatte er eben jenen Band „100 Jahre Gehrenbergturm“ verfasst. In dem die beiden Autoren neben der Geschichte des Aussichtsturms auch den Wandel von Wahrnehmung und Weltbildern skizzieren.

Modern, aber in der Tradition verankert

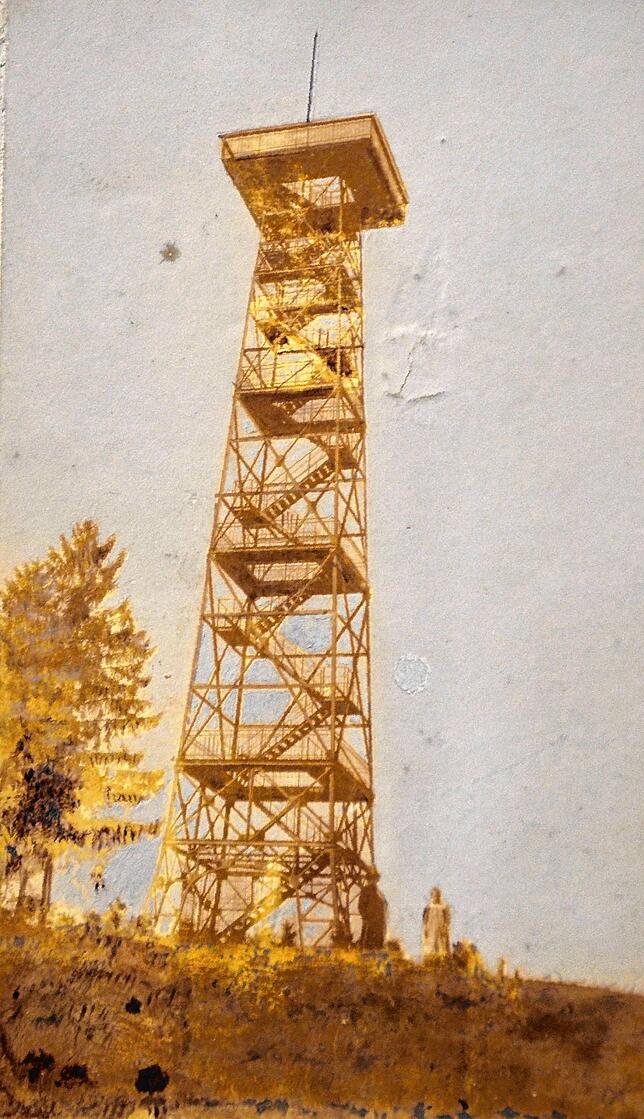

Einerseits sei der Turm durchaus „im Geiste der Moderne“ entstanden. Modern, weil aus 20 Tonnen Stahl entstanden. Mit Material, das per Schiene aus Wyhlen geliefert worden war, erstellt von der Firma „Albert Buss & Cie. Wyhlen“, vom Bahnhof dann mit Pferde- und Ochsengespannen auf die Gehrenberghöhe gefahren werden musste.

Modern war der Turm auch insofern, als er konstruktive Anleihen beim Pariser Eiffelturm nahm. Der war zwar bereits 1889 fertiggestellt worden, galt Anfang des 20. Jahrhundert aber aufgrund seiner kühnen Bauweise nach wie vor als Ikone der Moderne. Seine geschwungene Pylonform griffen die Berliner Konstrukteure des Gehrenbergturms auf. Sie findet sich vor allem in den geschwungenen Winkelprofilen im Sockelbereich wieder.

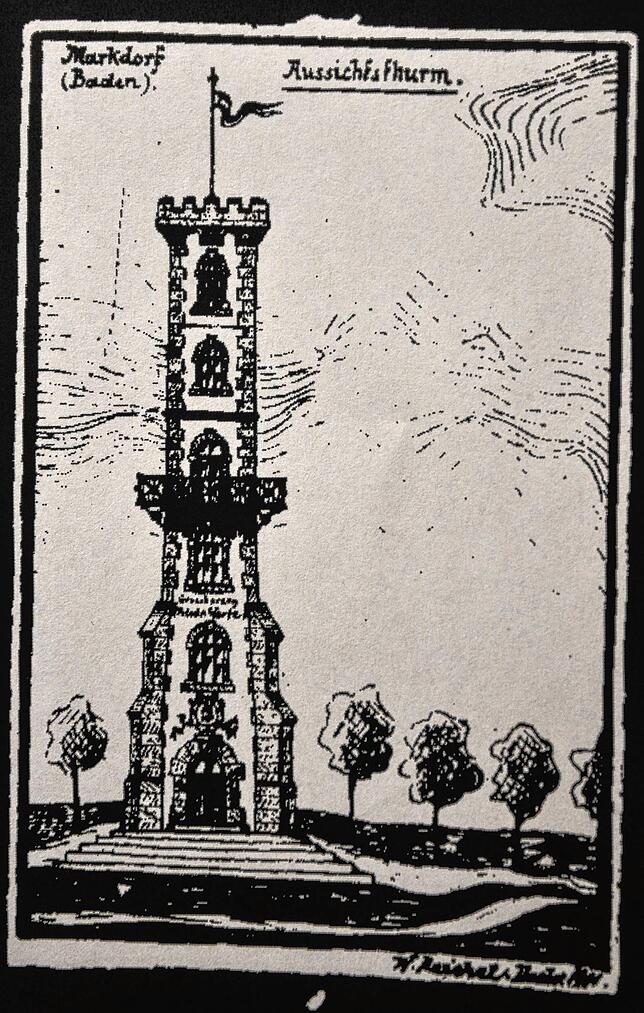

Weit weniger modern mutet heute jedoch an: dass der Markdorfer Turm auch als Huldigung diente. Ursprünglich trug er den Namen „Großherzog-Friedrich-Warte“. Manfred Ills Nachfolger im Stadtarchiv, Walter Hutter, verweist auf eine Broschüre von Hermann Zitzlsperger. Der Regionalhistoriker hat nachgewiesen, dass die stählerne Warte einen hölzernen Vorgänger gehabt hat, der allerdings Opfer eines Sturms geworden sei. Ein neuer musste her, da man am Gehrenberg nicht nachstehen wollte, wenn rundum, bei Kaiserslautern, bei Oberkirch, bei Basel, Aussichtstürme emporwuchsen – und zahlreiche Besucher anlockten.

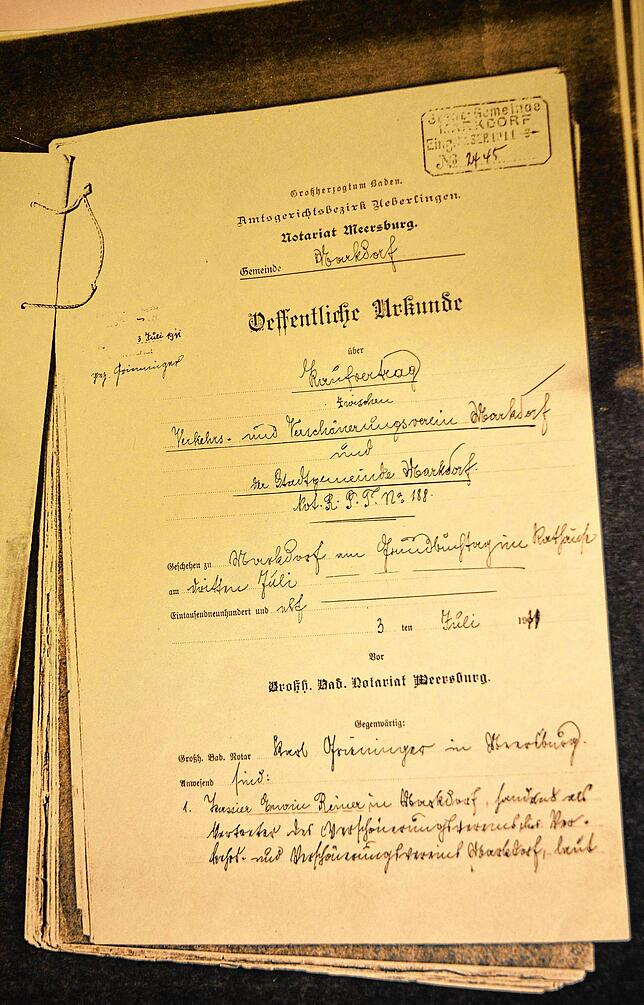

Gedacht war die „Großherzog-Friedrich-Warte“ gewissermaßen als Tüpfelchen auf dem i. „Die Stahlkonstruktion sollte die Attraktivität von Stadt und Landschaft zusätzlich steigern“, erklärt Klaus Schiele. Da seien sich die Markdorfer Honoratioren einig gewesen. Insbesondere dem 1886 gegründete örtliche Verkehrs- und Verschönerungsverein schwebte vor, das seit Oktober 1901 endlich auch mit der Eisenbahn erreichbare Markdorf zum Ausflugsort zu machen.

Markdorf, die Idylle am Gehrenberg

In den „Blättern des Schwäbischen Albvereins“ schwärmt ein gewisser Alfred Kraetzer 1904 von „durchgängig schmucken Häusern“, von „sauberen Straßen“ und nicht zuletzt vom Schloss und der gotischen Kirche. Die Stadt zeichne sich durch eine „reiche Auswahl von Gasthöfen mit guter Bewirtung und vorzüglichem Labetrank“ aus.

Der Gipfel erwartet die Markdorf-Besucher aber weiter oben – außerhalb der Stadt – und erreichbar nach „bequemem Steigen“, heißt es in den Albvereinsblättern. „Insbesondere ist dir vom Gehrenberg aus, diesem 720 m hohen Gebirgszuge, ein zauberisches Panorama geboten, an dessen Genuß du nicht genug weiden kannst.“

Die Seh- und Schaulust wird zusätzlich gesteigert. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Markdorf habe vor Jahresfrist eine Aussichtswarte montieren lassen. Von der Plattform aus sich „der Bodensee gleich einer großen Spiegelscheibe … ausbreitet“. Alfred Kraetzer vergisst nicht, dass der Schlüssel zum Turm in den meisten Wirtschaften des 2400-Seelen-Städtchen zu erhalten ist.

Den Vorgänger riss es in die Tiefe

So erhaben die Landschaftskulisse, so tückisch spielten die darin waltenden Kräfte offenbar dem hölzernen Vorgänger-Turm der „Großherzog-Friedrich-Warte“ mit. Wie genau, das bleibt ungewiss. Die einen sprechen davon, dass die unmittelbar an der sei 1911 vorhandenen Hangabriss-Kannte, dem sogenannten „Rutsch“, gestanden hätte.

Stadtarchivar Walter Hutter verweist auf die Erläuterungen Hermann Zitzlspergers. Danach sei der Holzturm vom Sturm in die Tiefe gerissen worden. Die Dritten schließlich sprechen von einem geordneten Abriss. Nachdem die Balken morsch geworden waren.

Sandra Geißelhart und Klaus Schiele geben noch weitere Rätsel auf in ihrem Turm-Buch. Sie berichten von einem „massiven 30 m hohen Aussichtsturm aus Beton“. Den habe der Verkehrs- und Verschönerungsverein zunächst ins Auge gefasst, neben einer „Wirtschaft auf Bergeshöhe“.

Die beiden Autoren zitieren auch kritische Stimmen: „Es gibt gar nicht so viele Menschen, die wegen des subtilen Genusses einer Augenweide reisen und sich mühsam auf einen Berg schleppen.“ Ein Aspekt der Klaus Schiele immer noch einleuchtet. Zumal „der Weg vom Bahnhof zum Turm doch recht weit ist.“ Allzumal, wenn er fußläufig zurückzulegen ist – wie zu Beginn des letzten Jahrhunderts noch üblich.

Warum am Ende Stahl statt Steinen genommen wurde, bleibt offen. Sicher ist, dass die Firma „Albert Buss & Cie. Wyhlen“ den Auftrag ausgeführt hat – auf den von der Markdorfer Firma Karl Schnekenbühl gegossenen Fundamenten. Und auf Boden, der zum Gebiet der Gemeinde Deggenhausertal gehört, wie Stadtarchivar Walter Hutter anmerkt.

Alle Teile der Sommerserie „Der Berg ruft“

- Teil 1: Historie und Entstehung des Gehrenbergturmes

- Teil 2: Der Gehrenberg als beliebtes Urlaubsziel

- Teil 3: Diese Sportmöglichkeiten gibt es am Gehrenberg

- Teil 4: Der Gehrenberg als Kraftquelle

- Teil 5: Die Lieblingsplätze am Gehrenberg

- Teil 6: Arbeiten am Gehrenberg

- Teil 7: So funktioniert die Landwirtschaft am Gehrenberg

- Teil 8: Angebote für Familien am Gehrenberg

- Teil 9: Fauna und Flora am Gehrenberg

- Teil 10: Zukunftsvisionen für den Gehrenberg

- Teil 11: Wohnen am Gehrenberg