Der Begriff war damals längst noch nicht in aller Munde. Die Bedeutungskurve des Begriffs Nachhaltigkeit weist erst etwas später steil aufwärts. Dass Nachhaltigkeit nicht mehr nur von Forstwirten gebraucht wird – im Sinne einer Abkehr vom Raubbau im Wald – hatte sich aber schon herumgesprochen in Markdorf, als der stark an der Friedenspolitik orientierte Arbeitskreis „Umrüsten für das Leben“ im Umfeld der evangelischen Kirchengemeinde Markdorf im Dezember 1993 zu einer „Zukunftswerkstatt“ einlud.

Für Frieden, Gerechtigkeit und Umweltverträglichkeit

„Frieden, Gerechtigkeit und Umweltverträglichkeit“, nennt Rosemarie Schempp heute als wesentliche Zielsetzungen von damals. Ihr Mann, Dieter Schempp, vor vier Jahren verstorben, gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Zukunftswerkstatt, die sich im Januar 1995 als Verein konsolidierte. Da stand nach wie vor fest, was die Zukunftswerkstatt bereits im Dezember formuliert hatte: „Wir brauchen eine nachhaltige Industriegesellschaft, angepasst an die Natur und den Menschen, ausgerichtet auf die Kinder und Enkel.“

Als am Bodensee die Wirtschaft strauchelte

Ökologie war nur die eine Säule – soziale Gerechtigkeit die andere. Und zur sozialen Gerechtigkeit gehörte für die Mitglieder der Zukunftswerkstatt, dass denen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden drohen, geholfen wird. Besonders bedroht waren in den 1990er-Jahren gerade die Arbeitslosen, deren Zahl damals in großen Sprüngen anstieg. Bundesweit lag die Arbeitslosenquote 1992 bei 8,5 und 1993 schon bei 9,8 Prozent.

„In dieser Phase wurden auch bei uns hier in der Bodenseeregion viele Arbeitnehmer freigesetzt, Dornier schloss mit vielen Angestellten Aufhebungsverträge ab“, erinnert sich Rosemarie Schempp. Noch vor der Vereinsgründung lud man deshalb zu einem Arbeitslosen-Café ein. Die Idee dazu habe man sich in Trossingen abgeschaut, erläutert Rosemarie Schempp.

Die überregionale Presse berichtet

Die Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ blickte im Oktober 1996 in einem Beitrag ihres Wirtschaftsteils unter der Rubrik „Die mageren Jahre“ nach Markdorf. „Die Region ist hoch industrialisiert und kennt große Namen: MTU, Dasa, ZF Friedrichshafen, Dornier“ heißt es in dem Artikel. Dann weiter: „Und seit Anfang der neunziger Jahre ging es dort steil bergab. Bei Dornier zum Beispiel arbeiteten einst 6500 Menschen, heute sind es 3000.“

Ein Treffpunkt für Arbeitslose

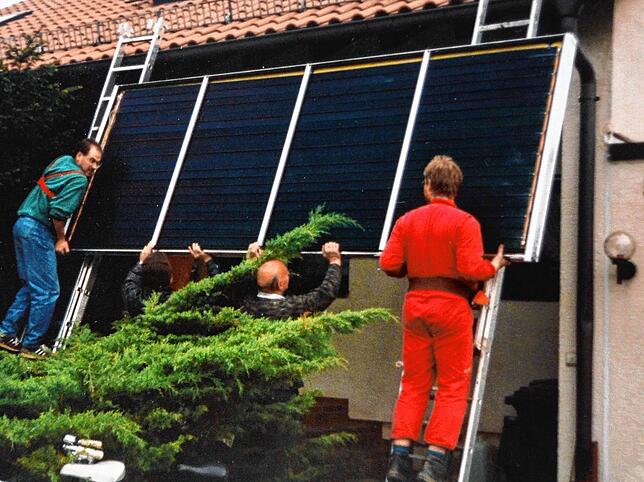

Das Hauptaugenmerk des „Zeit“-Artikels richtet sich jedoch auf einen Einzelnen. Auf einen Fachhochschul-Ingenieur, dem es gelingt, sich „am eigenen Schopf aus dem Sumpf“ zu ziehen, wie es in der Überschrift heißt. Nach seinem späten Maschinenbau-Studium hat er 32 000 D-Mark Bafög-Schulden – und kaum Aussichten auf einen Job. „Dann traf er im Arbeitslosen-Café der evangelischen Kirche die Leute vom „Arbeitskreis Umrüsten fürs Leben“, berichtet die Wochenzeitung. Berichtet wird weiter, wie die Zukunftswerkstatt dem jungen Mann nach zweieinhalbjähriger Arbeitslosigkeit hilft, „sich eine eigene Existenz aufzubauen“. Er installiert Solaranlagen auf den Dächern von Häusern in Markdorf und Umgebung.

Erfolgreich dank Solaranlagen

Die Zukunftswerkstatt hatte ihr erstes Projekt, das Arbeitslosen-Café, durch ein zweites Projekt ergänzt, eine „Reparaturwerkstatt“. Der Verein beschaffte Maschinen, Fahrräder wurden in Ordnung gebracht, auch defekte Haushaltsgeräte. Und im Herbst 1995 wurde jene Solarwerkstatt gegründet, von der die „Zeit“ dann ein Jahr später berichtete. Bis Ende 1996 wurden insgesamt zehn Solaranlagen von der Solarwerkstatt der Zukunftswerkstatt montiert. Eine davon haben die Schempps in Auftrag gegeben, fürs Dach ihres eigenen Hauses