Das Hochwasser des Weinbachs überflutete im Sommer 2016 Frickingen gleich zweimal. Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde das Gewerbegebiet. Vor zwei Jahren traf ein heftiges Unwetter Überlingen. Wiederum durch Starkregen standen Teile des zentralen Omnibusbahnhofes und der Zimmerwiese unter Wasser. War dies jeweils ein Vorgeschmack auf noch kommende Wetter-Extreme, verursacht durch den Klimawandel? Oder ist die Bodensee-Region durch ihre Topografie vor einem Flutgeschehen wie aktuell in anderen Teilen Deutschlands geschützt?

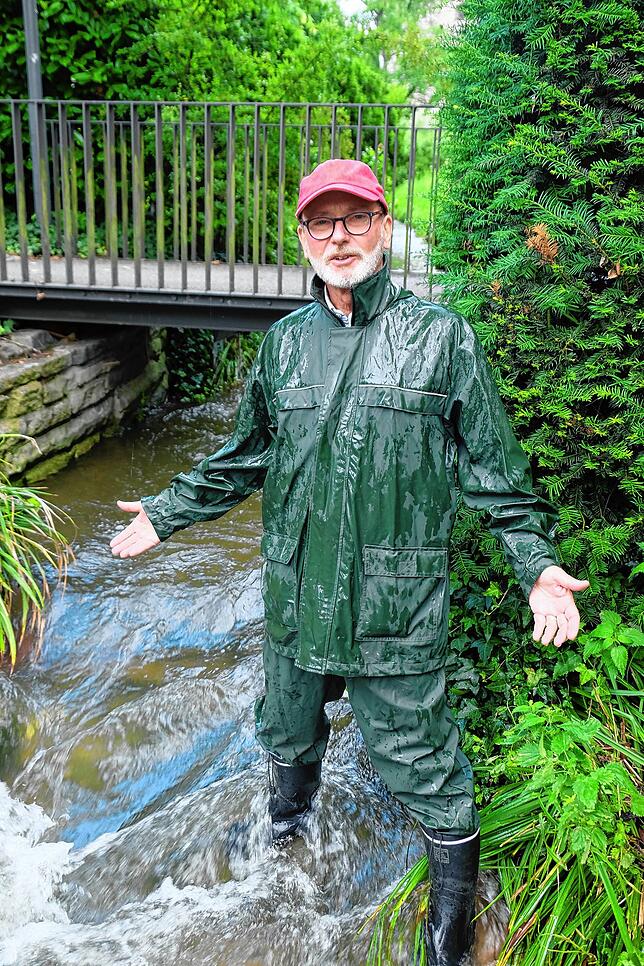

Nein, sagt Herbert Dreiseitl, Überlinger Stadtrat von LBU/Die Grünen sowie Landschaftsarchitekt und interdisziplinärer Stadtplaner. Er berät international auf diesem Gebiet und seine Expertise dürfte nach der verheerenden Katastrophe, die viele Todesopfer forderte und Zerstörung mit sich brachte, auch im hiesigen Raum an Bedeutung gewinnen. Welche kritischen Stellen sieht er in Überlingen und Umgebung? Wie beurteilt er die Gefahren in der Region? Ein Gespräch.

Herr Dreiseitl, sind wir hier sicher?

Nein, ganz sicher ist, dass wir hier auch nicht sicher sind. Die Topografie des Geschehens von letzter Woche, mit eng eingeschnittenen Tälern und großen Wassereinzugsgebieten haben wir ja hier nicht, aber ich nenne ein Beispiel: die Seefelder Aach. Da gibt es zwar Rückhalteeinrichtungen, aber wir haben viel versiegelte Oberflächen, Asphalt, Gebäude und so weiter und mehr landwirtschaftliche Flächen als Waldgebiete. Dadurch entsteht die Gefahr, dass es bei sehr heftigem langanhaltenden Niederschlag, wie wir ihn immer häufiger erleben, durch diese punktuellen Hochwasserereignisse mit Schlamm, Gehölzen und Erdrutschen, bei denen auch wertvoller Mutterboden abgeschwemmt wird, zu Katastrophen kommt. Der Schlamm führt dann in den Siedlungen zu Überflutungen, wie wir es 2016 in Frickingen erleben mussten. Die große Gefahr sind dann ausgelaufene Öltanks und unkontrolliert entweichende Schadstoffe aus Industrieanlagen und Kellern, die so in den Bodensee gelangen könnten. In den meisten Kommunen haben wir in der Kanalisation ein Mischsystem mit sogenannten Entlastungsbauwerken, die bei starken Regenfällen das mit Fäkalien belastete Abwasser direkt in unsere Gewässer einleiten. Alle diese Schmutzstoffe gelangen dann letztlich auch in unseren Trinkwasserspeicher, den Bodensee.

Was wäre also ein mögliches Szenario tagelanger starker Regenfälle für Überlingen mit unseren doch relativ kleinen Bächen wie Nellenbach und Kogenbach?

Einer der kleinen Bäche, ich glaube, in Rheinland Pfalz hatte ja auch nur eine Wasserhöhe von gerade einmal 25 Zentimetern. Es kann also passieren, dass bei einem solchen Szenario auch unsere kleinen Bächlein so viel Wasser führen, dass beispielsweise die Zimmerwiese und der Bahnhof total volllaufen. Einen Vorgeschmack haben wir ja bereits im Juni 2019 erlebt. Unser Rohrleitungssystem der Kanalisation schafft das genauso wenig wie jetzt gesehen in den betroffenen Orten. Auch wenn wir sofort alles aufbuddeln, um unsere Kanalisation zu vergrößern, würde das nicht ausreichen. Seit rund 150 Jahren leiten wir in Städten alles Regenwasser in die Kanalisation, das heißt in ein Rohrleitungssystem unter der Erde. Mit der Klimaveränderung erfahren wir, dass diese Systeme immer mehr versagen, weil die Wassermengen selbst mit Stauraumkanälen nicht mehr zu fassen sind. In Zukunft werden wir uns darauf einstellen müssen, das Wasser dezentral an der Oberfläche zu halten mit beispielsweise Mulden, Einstaudächern und Rückhaltefunktionen auf Grünflächen. Die Ingenieure sind also gehalten, hier umzudenken, das steht oft im Konflikt mit der veralteten Honorarordnung, die graue Infrastruktur mit viel Beton bisher besser bezahlt als innovative naturnahe grüne Infrastruktur. Ein positives Beispiel für Innovation wäre das neue Überlinger Baugebiet „Südlich Härlen“. Dort hat der Landschaftsarchitekt Senner mit seinen Kollegen ein ausgeklügeltes Konzept mit Dachbegrünung und Rückhaltemulden erarbeitet. Für mich persönlich wäre es besonders bitter, wenn auch wir hier in Überlingen einen guten Weg wie „Südlich Härlen“ aus kommerziellen Gründen in Gefahr bringen.

Die Meinung vieler Wissenschaftler lautet, auch wenn die Welt wie durch ein Wunder sofort klimaneutral wäre, müssten wir global noch die nächsten 80 Jahre mit diesen Wetterextremen rechnen, stimmen Sie dem zu?

Ja, da bin ich mir ganz sicher.

Durch welche Maßnahmen können wir uns als Einzelne darauf vorbereiten? Ablassventile am Haus? Was noch? Was müssten die Kommunen jetzt tun?

Die Kommunen müssen schnellstmöglich Hochwassergefahrenkarten erarbeiten, was vielerorts bereits geschieht. Diese zeigen deutlich, welche Gebäude und Bereiche Hochwasser gefährdet sind. Auf dieser Grundlage kann der einzelne Hausbesitzer dann entsprechende Maßnahmen treffen.

Sven Plöger, der ARD-Wetterexperte und Meteorologe, sagte auf eine entsprechende Frage hin: „Wir müssen jetzt auch eine Neubewertung unserer kleinen Flüsschen regional vornehmen.“

Das stimmt und es geht sogar soweit, dass wir gezielt Überflutungsbereiche in unseren Städten und Gemeinden ausweisen müssen, die auch Straßenzüge als Hochwasser-Abfluss vorsehen. Große Städte wie Kopenhagen und Hamburg haben das bereits getan. Die Straße wird zum Fließweg für den Überlauf, Hauseingänge und so weiter müssen entsprechend vorbeugend angepasst, beispielsweise durch Stufen höher gesetzt werden. Man muss wissen, dass die schlimmsten Prognosen und Berechnungen der Fachleute betreffend den Folgen des Klimawandels aktuell bereits um ein Vielfaches übertroffen werden.

Experten warnen seit vier Jahrzehnten vor den klimatischen Folgen der Erderwärmung. Wurde das bisher nicht ernst genug genommen, und wenn ja: warum?

Ja, es wurde nicht ernst genommen. Wir brauchen wohl immer erst einen Schuss vor den Bug, um unser Verhalten zu ändern und zu handeln.

Sie haben zusammen mit ihrer Frau Bettina 2015 an der Pariser-Klimakonferenz COP-21 teilgenommen. So lassen Sie uns jetzt den Bogen ein wenig weiterspannen. Ist der politische Wille, gegenzusteuern, vielleicht doch nicht stark genug, weil man damit keine Wahlen gewinnt? Und sind wir weder finanziell noch durch Verzicht bereit, da mitzugehen?

Damals in Paris waren sich alle Parteien einig, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um die Erderwärmung unter 2-Grad-Plus zu halten. Wenn jetzt die Grünen Minimalforderungen stellen, wie die Erhöhung des Benzinpreises, jaulen alle anderen politischen Parteien auf. Mit dieser Haltung rutschen wir immer mehr ins Desaster und hinterlassen unseren Kindern eine verwüstete Welt, worauf die aktuelle Hochwasserkatastrophe nur ein kleiner Vorgeschmack ist. Mein Fazit lautet daher: Scheinbar ist unser am Geldprofit orientiertes Wertesystem nicht mehr tauglich für die Themen der Zukunft. Die Innovation der Stunde heißt, Wasser dezentral an vielen Stellen an den Oberflächen zu sammeln und über Verdunstung, Versickerung und kurzzeitige Rückhaltung zu bremsen und zu speichern. Dies hätte auch den Vorteil, in extremen Dürreperioden Bäume und Büsche zu versorgen und das Stadtklima erträglich zu halten. Das gilt auch bei uns in Überlingen.