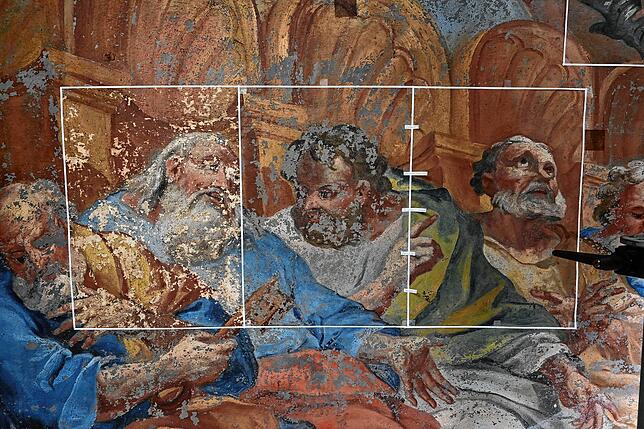

Wie Fischschuppen liegen die Malschichtschollen auf der Oberfläche. Die Ölfarbe ist spröde geworden und reißt. Das Craquelé, das Rissnetz auf älteren Ölgemälden, teilt das opulente Werk über dem Altar des Überlinger Münsters in Fragmente. Diese gealterten Farbschichten ergeben ein Bild des Jüngsten Gerichts. Himmel und Hölle stehen sich gegenüber. Gequälte Gesichter, Flammen und Dämonen auf der einen Seite, zufriedene Menschen in der Obhut der Engel auf der anderen. Es ist Gottes Gericht über alle Lebenden und Toten.

Fertiggestellt 1722 war es das 300. Jubiläum dieses Moments, das laut Projektleiterin und Planerin Beate Maier vom Erzbischöflichen Bauamt in Konstanz für die katholische Kirchengemeinde Überlingen Anlass war, das Bild wiederherzustellen. „Schon aufgrund seiner Größe und zentralen Position im Raum, vor allem aber wegen seiner künstlerischen Qualität nimmt es einen bedeutenden Stellenwert im spätgotischen Kirchenraum ein“, erklärt Maier, warum das Gemälde erhalten wird.

Feinstoffliche Welt

Seine Restaurierung beschreitet die Welt der Feinheiten, die Welt der Pigmente, der feinen Pinsel, der präzisen Bewegungen. Es eröffnet sich eine Umgebung aus Kleinteiligkeit, die bei einem Wandgemälde von etwa 80 Quadratmetern kaum zu erwarten ist. In der Regel legen drei bis vier Restauratoren Stauders Malerei frei. Das Ziel ist klar: „Wir stellen das Original so weit wie möglich wieder her“, sagt Raymond Bunz. Gemeinsam mit seiner Frau Karin leitet er die Restaurierungsarbeiten. Was den Aufwand angeht, kommentiert sie: „Es ist als würden wir etwa 75 Museumsbilder restaurieren.“ An keiner Stelle werde etwas übermalt oder angeglichen. Lediglich die freigelegten Flecken, die sogenannten Fehlstellen, werden retuschiert.

Vor etwa hundert Jahren, bei der großen Sanierung des Nikolaus-Münsters zwischen 1908 und 1924, wurde das bunte Barockbild eingedunkelt, erklärt Raymond Bunz. „Es sollte zur Gotik passen und wurde deshalb wie mit einem Vintage-Effekt dunkler eingefärbt“, erläutert er weiter.

„Diese gedunkelten Bindemittelüberzüge und Übermalungen abzunehmen, war eine erste Hürde in der Restaurierung“, übernimmt Karin Bunz das Wort. Doch die Verdunklung verdeckte mehr als nur Fehlstellen: Unter dem Bild aus dem 18. Jahrhundert liegt noch ein früheres Gemälde des Künstlers Marx Weiß aus dem 16. Jahrhundert. Diese fragmentierte Malerei wird unter dem Stauder erhalten.

Freilegung durch Zaubergel

Dass nun die barocke Farbenpracht unter all den dunklen Restaurierungszutaten freigelegt werden kann, verdankt sich einem Wundermittel mit geradezu druidenhafter Wirkung: ein Gel aus einem Cellulosederivat, versetzt mit verschiedenen Lösungsmitteln und etwas destilliertem Wasser. Dessen Fähigkeit besteht darin, zu unterscheiden, wie alt eine Farbe ist, wie gehärtet. Und so verbleiben die Farben Stauders auf der Wand, die dunklen Töne der Übermalung verschwinden. Es funktioniert, weil die Leinölüberzüge und Übermalungen vergangener Restaurierungen aufgrund ihrer geringeren Alterung und Materialzusammensetzung besser löslich sind. Bunz erklärt: „Es ist ähnlich wie in der Medizin, man kann großen Schaden anrichten, aber die richtige Dosis hilft.“

Die Wandmalerei ist kein Fresko

Bevor sie in Überlingen Hand anlegten, legte das Team um die Bunzens die Oberflächen ganzer Altäre mit Lösemittelgelen frei, etwa im Wormser Dom. Dieser Erfolg war laut Raymond Bunz auch der Grundstein, den Auftrag für das Gemälde anzunehmen. Auch wenn es eine Wandmalerei ist, sei es kein Fresko. Es sei eben kein Pigmentpulver, das mit Wasser versetzt auf feuchten Putz aufgetragen wurde. „Es ist wie ein Öl-Bild gearbeitet“, sagt der Restaurator. Die typischerweise glänzenden Ölfarben des Barockmalers wirken durch die graue Grundierung matt.

Diese Grundierung ahmen die Restauratoren bei der Retusche nach. Zwei Kilogramm graue Farbe haben sie bisher verwendet. Noch sind längst nicht alle Fehlstellen geschlossen. Allein die Fehlstellen auf einer Fläche von etwa 30 auf 20 Zentimetern zu retuschieren, könne laut Bunz einen ganzen Tag dauern. Für Bunz gilt dabei: „Wir sind keine Künstler, wir sind Techniker.“

Angerührte Pigmente

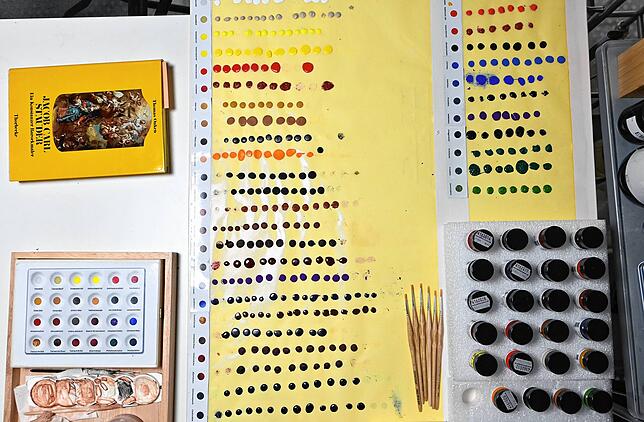

Die Farben für die Retusche sind Mischungen aus Pigmenten, Lösungs- und Bindemitteln. Teilweise werden historische Farben, also Töne, die seit langer Zeit verwendet werden, rekreiert, teilweise werden historische Mischungen mit modernen Mitteln nachempfunden. Etwa weil sie verboten sind, wie Bleiweiß oder Bleizinngelb. 24 Farbtöne wurden im Voraus akribisch ermittelt. Pigmente, aus denen alle Farbnuancen gemischt werden können: preußisch Blau aus Eisenoxid, Gelb aus Kadmium, Grün aus Kobalt.

Allerdings mischen sie das Pulver nicht mit Öl, sondern mit Harnstoff-Aldehydharz an. „Es bindet ähnlich, ist aber beständiger“, erläutert Karin Bunz. Das heißt, sie bleichen nicht so schnell aus. Die Arbeitsfläche über dem Hochalter ist mit 5600 Kelvin ausgeleuchtet. Raymund Bunz erklärt: „Das entspricht dem hellen Tageslicht.“ Für die Dokumentation sei es auch notwendig. Die Fotoapparate können bequem daran ausgerichtet werden.

Das höchste Stockwerk des Gerüsts liegt 25 Meter über dem Boden. Sechs Stockwerke hat das Gerüst, jedes macht einen Abschnitt des Gemäldes aus. Neben der Arbeit am Bild ist im Hintergrund viel Organisation vonnöten. Konzepte erstellen, Materialien recherchieren, Buchhaltung, Tagesberichte, Termine, sagt Karin Bunz, die auch dafür verantwortlich ist. Ursprünglich war für die reine Restaurierung des Bildes ein Jahr angesetzt, also bis zum späten Frühjahr 2025. Bunz schätzt, etwa 60 Prozent der Arbeiten seien abgeschlossen und voraussichtlich Ende des Jahres könnte das Stauder-Gemälde wieder in all seiner Farbigkeit strahlen.

Der weitere Verlauf der Restaurierung kann auch auf der Webseite des Münsterbauvereins Überlingen verfolgt werden.