Die Stadt feiert in diesem Jahr das 450-jährigen Bestehens der Holzbrücke. Die historische Brücke ist ein Bauwerk, das heute nicht nur einen Fluss, sondern auch eine Grenzlinie überspannt. Als der Rhein Staatsgrenze wurde, schlug man die ehemals zum Säckinger Stift gehörende Ort Stein 1804 dem Kanton Aargau zu. Seither bedürfen gemeinsame Vorhaben der Genehmigung durch die Behörden der schweizerischen und der deutschen Seite. Neben dem Bau der St. Fridolinsbrücke mit Gemeinschaftszollanlage in den siebziger Jahren, ist die Errichtung des Rheinkraftwerkes ein Beweis für eine seit Jahrhunderten bestehende gutnachbarschaftliche Zusammenarbeit.

Volker Mergner, ehemaliger Verantwortlicher des Rheinkraftwerkes Säckingen AG: „Die Zweistaatlichkeit des Rheinkraftwerkes, hat sich als Brückenschlag zwischen den Menschen bewiesen. Im Sinne aller sollte die Stromerzeugung aus Wasserkraft als eine umweltfreundliche und wirtschaftlich lohnende Art der Energiegewinnung gefördert werden.“

Erster Bauantrag für das Kraftwerk stammt aus dem Jahr 1929

Der Flusslauf des Hochrheins war bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts kaum von Korrekturen betroffen, wie dies in großem Umfang am Ober- und Mittelrhein der Fall war. Im Jahre 1929 stellte das Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerk, Essen, einen Bauantrag für den Bau eines Wasserkraftwerkes in Säckingen. Im Kriegsjahr 1941 wurde dieses Projekt wiederholt erörtert. Die Maßnahme als kriegswichtig und kriegsentscheidend einzustufen, zeigt die Dringlichkeit des Vorhabens.

Es war geplant, die Holzbrücke abzureißen

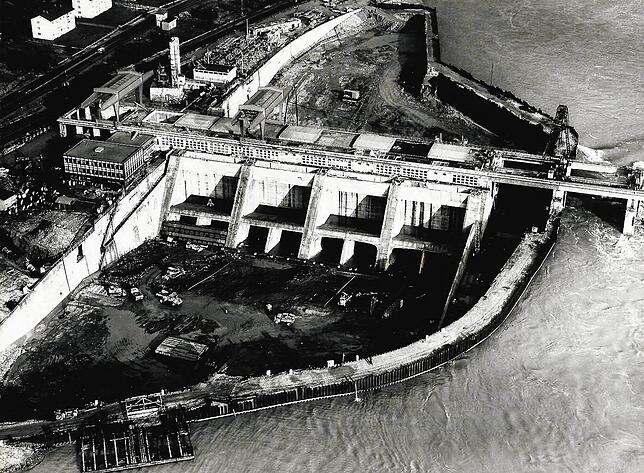

Es war damals vorgesehen, die historische Holzbrücke Säckingen-Stein zu beseitigen und als Ersatz eine neue zu errichten. Dies hätte das Landschaftsbild tiefgreifend verändert. Natürlich verlor mit dem Bau von elf Flusskraftwerken der Rhein sein bis dahin charakteristisches Aussehen – aber die Holzbrücke blieb. Dennoch gab es Veränderungen: In Säckingen mussten das Hotel Rheinblick, das Rheinbad und der Obersäckinger Badeplatz dem Kraftwerk weichen, weiß Volker Mergner noch.

Der Rhein wurde gezähmt

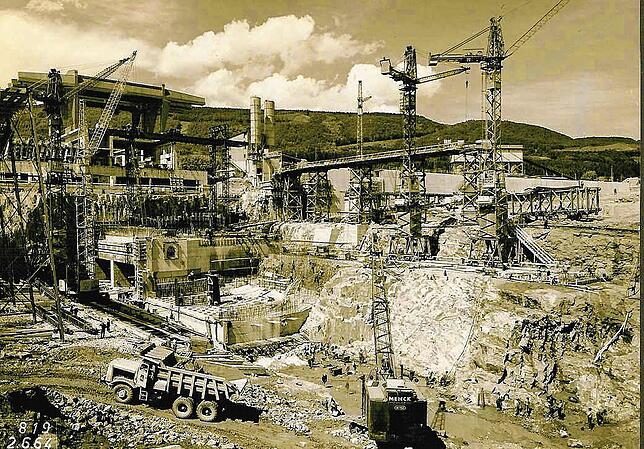

Die zwischen 1895 und 1966 entstandenen Kraftwerke unterteilen den Hochrhein in mehr oder weniger lange Abschnitte. Der Rhein mit einer relativ starken Strömung, bis dahin ein reißender Fluss, verwandelte sich in einen zahmen, sich langsam dahinwälzenden Strom. Da das Säckinger Kraftwerk mit 6,6 Meter die geringste Fallhöhe aufwies, war es wirtschaftlich gesehen das teuerste und das zuletzt verwirklichte Hochrheinkraftwerk.

Grundlage der auf 80 Jahre ausgestellten Konzession war die Stufeneinteilung der Hochrheinstrecke durch die 1922 ins Leben gerufene Rheinkommission. Eine gewaltige Herausforderung für die Planer bestand beim Kraftwerksbau in der Erhaltung des Säckinger Stadtbildes mit der vertrauten Holzbrücke, berichtet Mergner. Es gab seinerzeit verschiedene Standortvorschläge: Neben dem heutigen Standort oberhalb der Altstadt wurde außerdem erwogen, ein Werk in Höhe des Schweizer Ortes Mumpf zu erstellen. Diese Variante hatte zu viele Nachteile und damit keine Chance. Bei einer Stauung des Rheines bei Mumpf wäre der Wasserspiegel nur etwa 1,5 Meter unter der Säckinger Stadtmauer gestanden. Daneben gab es noch geologisch-technische Bedenken, wie Gipsvorkommen in der Nähe der Staustelle.

Bürger setzten sich kritisch mit dem Kraftwerksbau auseinander

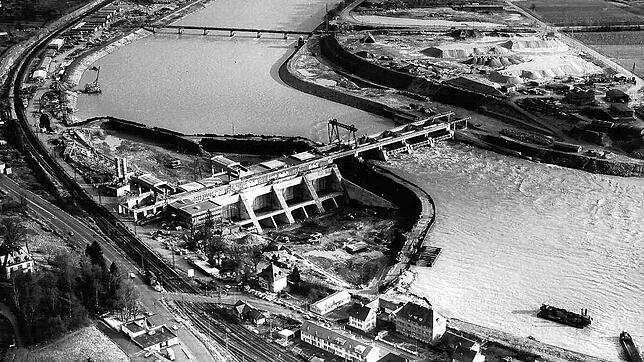

367 Einsprüche zeigen, dass sich die Bürger und Behörden auf beiden Seiten des Rheines mit dem nicht unumstrittenen Kraftwerk intensiv beschäftigten. In enger und kooperativer Zusammenarbeit waren aber alle Beteiligten, Betreiber, Behörden und Bürger bemüht, die Rechte der Natur und der Technik in Einklang zu bringen, was insgesamt gelang. So war Baubeginn des Kraftwerkes am heutigen Standort im September 1961, erinnert sich Mergner.

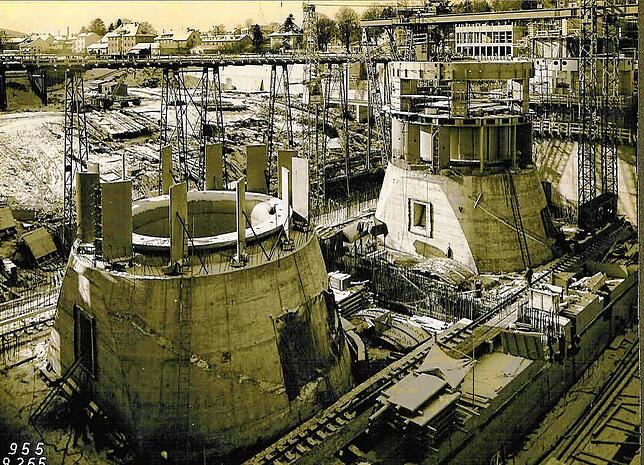

Zwei Millionen Kubikmeter Aushub wurde bewegt

In drei Bauabschnitten wurde das Projekt verwirklicht. Insgesamt sind während der Bauzeit ca. zwei Millionen Kubikmeter Erd- und Felsaushub bewegt worden. Die Aushubmassen wurden in die Auffüllflächen im Staugebiet bei Obersäckingen und Murg auf der deutschen Seite und im Raum Sisseln auf der Schweizer Seite eingebaut. Zum Ableiten des Sicker- und Kanalisationswassers in den Gemeinden Murg und Sisseln, mussten Pumpwerke errichtet werden, da durch den Aufstau die natürliche Vorflut nicht mehr vorhanden war. Sämtliche Uferstrecken wurden durch Bruchsteine gegen die Strömung gesichert. Das Tieferlegen der Rheinsohle hatte den Vorteil, dass an der Säckinger Holzbrücke der Rheinspiegel um 0,75 Meter gesenkt werden konnte. Dagegen mussten die Brückenpfeiler verstärkt werden, um ihre gegenüber Hochwasser bewährte Standsicherheit zu erhalten.