Herr Wunsch, in ihrer neuen Dokumentation beschäftigen Sie sich mit dem früheren jüdischen Leben in Bonndorf. Gab es einen speziellen Grund, der Sie dazu veranlasst hat, eine solche Dokumentation in Angriff zu nehmen?

Als ich mit Günter Hany zusammen das Buch machte „Bonndorf wie es war . . .“ (2014) traten einige Personen an mich heran mit der Frage, ob ich mich auch einmal dem früheren jüdischen Leben in Bonndorf widmen könnte. Es gäbe da den Namen Guggenheim, die ehemalige Synagoge. Das Gedenken an die Progromnacht vom 9. auf 10. November 1938 schien mir – 80 Jahre danach – Anlass genug dafür zu sein.

In den mir bekannten, bislang veröffentlichen Chroniken von Bonndorf findet sich so gut wie nichts über eine jüdische Gemeinde in der Stadt.

Es gab in Bonndorf auch nie eine jüdische Gemeinde. Dafür hätten wenigstens zehn erwachsene jüdische Männer zeitgleich in der Gemeinde leben müssen – dem war nicht so. Da spielt der Begriff Minjan eine Rolle, er wird in der Dokumentation erklärt. Aber Guggenheim und andere haben offenbar Gottesdienste zusammen mit anderen jüdischen Frauen und Männer aus den Nachbargemeinden Waldshut, Tiengen, Stühlingen, Gailingen bis nach Freiburg gefeiert.

Es soll aber einmal eine Synagoge in Bonndorf gegeben haben. Haben Ihre Recherchen diesen Mythos bestätigt? Und wenn ja, wo hat sich diese Synagoge befunden?

Bei der als solche bezeichneten Synagoge handelt es sich um das Haus Schloßstraße 5A im Süßwinkel. Es wurde als Anbau an das ehemalige Verwaltungsgebäude Schloss Bonndorf des Klosterstifts St. Blasien errichtet. Leider gibt es keine Bauakten mehr, aber aus einigen Quellen geht das Baudatum hervor: 1873. Die weiteren Details stehen in der Dokumentation.

Woher haben Sie Ihre Informationen, in welchen Archiven haben Sie gestöbert?

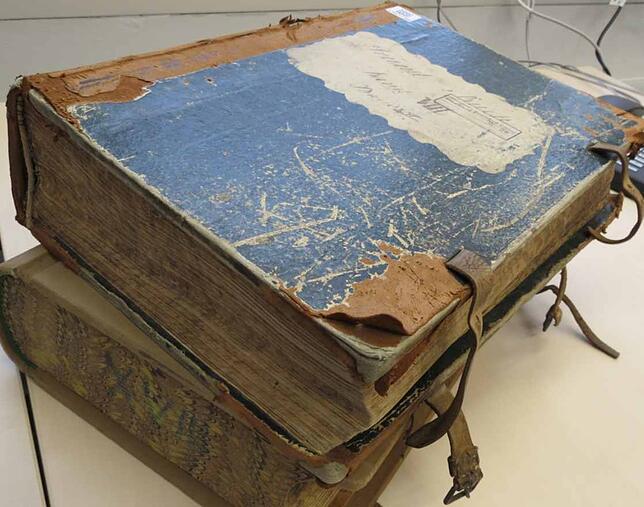

Die Recherche in Archiven in Bonndorf, St. Blasien, Löffingen, Donaueschingen, dem Kreisarchiv waren bei dem Thema obligat. Von entscheidender Bedeutung aber waren Kontakte zu jüdischen Vereinen in Gailingen, Freiburg, Haslach, Tiengen und Waldshut. Klarheit brachten die Restitutionsakten des Staatsarchives Freiburg, dessen Bestände historisch großartig sind. Dann der Fundus des Grundbuchzentralarchivs Kornwestheim und – die Alemannia Judaica mit Dr. Joachim Hahn, Theologe i.R., ein exzellenter Kenner der Materie. Das sind jedoch noch nicht alle Quellen.

Das dürfte eine zeitaufwendige Arbeit gewesen sein. Wie lange haben Sie an der Dokumentation gearbeitet?

Die Recherche begann im Frühjahr 2016 und wurde im November 2018 abgeschlossen.

Durch die Dokumentation zieht sich das Schicksal der Familie Jakob Guggenheim, ein Geschäftsmann, der in Bonndorf ansässig war. Wie sind sie auf Jakob Guggenheim gestoßen?

Auf Guggenheim gestoßen bin ich über die Anzeigen in der alten Ausgaben der Schwarzwälder Zeitung. Bei den Recherchen stellte sich heraus, dass seine Spuren nach seinem Heimatort Lengnau (Schweiz) führen und die seines Vaters von dort nach Löffingen und dann nach Bonndorf. Guggenheim ließ sich 1876 in Bonndorf nieder. Seinem weiteren Schicksal widmet sich die Dokumentation.

Ein Kapitel in ihrer Dokumentation trägt den Titel „Ende in Auschwitz 1942 – Tod im Holocaust“. Was ist geschehen?

Guggenheim lebte und wirkte als Geschäftsmann und religiöser Jude in Bonndorf von 1876 bis 1936. Das letzte Datum deutet das Schicksal an. Seine drei Töchter und ein Sohn wurden in Bonndorf geboren. Natalie, die zweite Tochter, endete mit ihrem Ehemann Joseph Klugmann im Holocaust, ebenso die dritte Tochter, Lina, mit ihrem Ehemann Moritz Bloch aus Haslach. Somit sind zwei in Bonndorf geborene Frauen mit ihren Familien in Auschwitz geblieben. Deren dramatisches Schicksal breitet die vorgelegte Arbeit aus.

Person und Doku

- Zur Person: Ulrich Werner Schulze wurde 1949 in Bonndorf geboren. Nach einer Schriftsetzerlehre absolvierte er eine Ausbildung zum Redakteur und arbeitete unter anderem als Chef vom Dienst bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, beim Tagesspiegel Berlin und bei der Süddeutschen Zeitung in München. Seit 2003 ist Ulrich Werner Schulze freiberuflich als Journalist tätig. Ebenfalls sein 2003 wohnt er in Leipzig.

- Die Dokumentation von Ulrich Werner Schulze „Früheres jüdisches Leben in Bonndorf“ ist ab 13. April bei Spachholz in Bonndorf erhältlich. 10 Euro, limitierte Auflage.