Sauer soll er gewesen sein – der Wein, der einst an den sonnigen Hängen des Hochrheins angebaut wurde. Überwiegend aus der Elbling-Rebe gekeltert, soll er damals von witzelnden Bürgern sogar als „Wein zum Weinen“ bezeichnet worden sein. Über viele Jahrhunderte ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für zahlreiche Gemeinden am Hochrhein war der Traubensaft mit Promille dennoch.

Der Hochrhein war einst Weinhochburg – und das über viele Jahrhunderte. Diese Entwicklung war vermutlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Steilhänge mit Südhanglage entlang des Rheins wie dafür gemacht waren, Weinreben anzubauen. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Weinbau in der Region im Jahr 752 als in Nollingen (Rheinfelden) Reben in den Besitz des St. Galler Klosters übergingen.

885 folgte eine Weingarten-Schenkung von Kuchelbach (Birkingen) an das selbe Kloster. 893 und in den folgenden Jahren gibt es historische Belege für Rebflächen am Südhang der Küssaburg und in umliegenden Orten wie Bechtersbohl, Küßnach, Dangstetten und Reckingen. Erst knapp 400 Jahre später, im Jahr 1275, folgt ein Beleg für Weinreben in Lottstetten, gefolgt von Bad Säckingen (1316) sowie Waldshut (1321) und Tiengen (1349). Ende des 14. Jahrhunderts gab es außerdem Belege für Weinberge in Wutöschingen und Dogern.

Im östlichen Landkreis sollen beinahe flächendeckend von der Alb über Dogern, das Liederbachtal, den Haspel, den Aarberg bis hinüber nach Tiengen und weiter bis in den Klettgau und nach Schaffhausen Weinberge das Landschaftsbild geprägt haben. „Überall wo es der Boden und die Lage zuließ, standen Rebstöcke“, schreibt Heimat-Historiker Franz Falkenstein in einem Text von 2005. Laut Heinz Voellners Chronik „Tiengen – Bilder einer alten Stadt“ sollen sogar die Römer (72 n. Chr. bis 282 n. Chr. in Tiengen) mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits „unsere klimatisch und bodenmäßig für den Weinbau sehr günstigen Tiengener Muschelkalkhänge mit Reben bepflanzt“ haben.

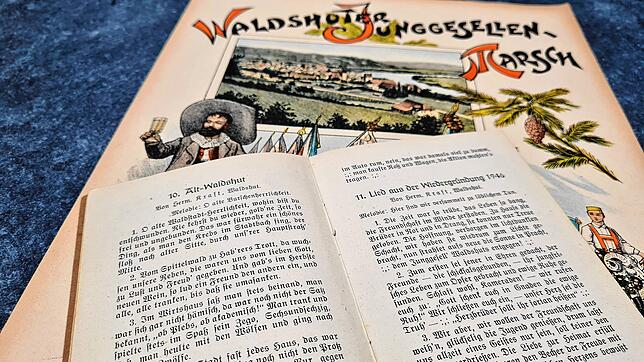

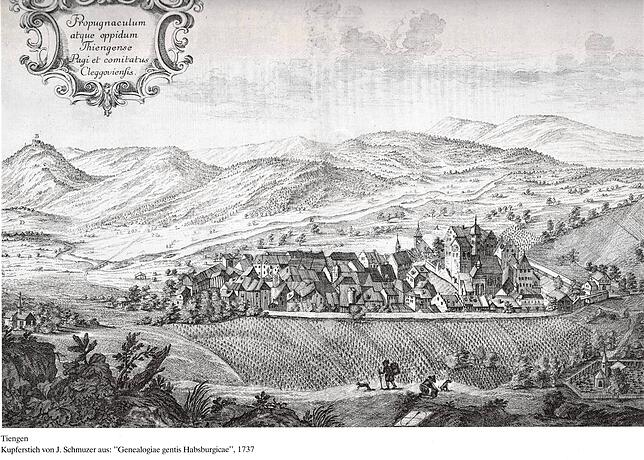

Straßennamen wie „Reblandstraße“ in Waldshuts Ortsteil Eschbach oder Weinbergstraße in Dogern sind Zeugen dieser Zeit. Und nicht zuletzt haben die Dogerner bis heute den Fasnachtsverein Wiischmöckcher und Wiidüüfel e.V., was so viel heißt wie „Weintrinker und Weinteufel“. Aber auch greifbare historische Relikte beweisen die Winzergeschichte für einige Orte: Im Stadtarchiv von Waldshut-Tiengen gibt es etwa einen Kupferstich von J. Schmuzer aus dem Jahr 1737.

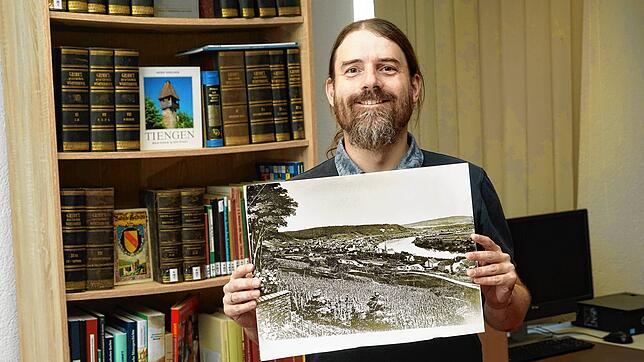

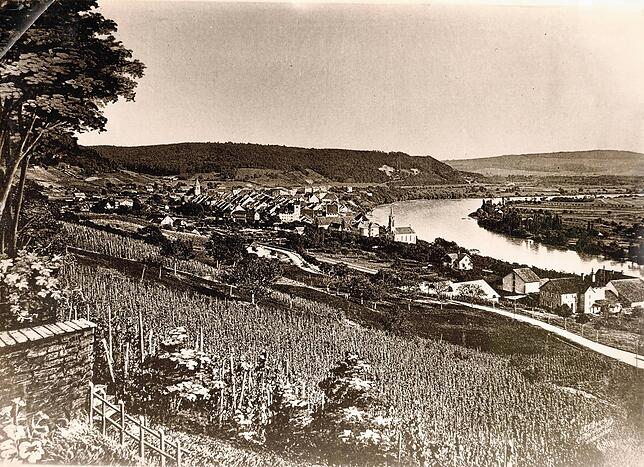

Das Bild zeigt eindrucksvoll, dass Tiengen einst von üppigen Reben umgeben war. Blickte man damals vom Vitibuck hinunter, wanderte der Blick erst über die Weinberge, dann zur alten Stadtbefestigung mit ihrem historischen Schloss am westlichen Stadtende. Ein Schwarzweiß-Foto aus dem Jahr 1890 zeigt zudem Weinreben am Haspelhang über Waldshut.

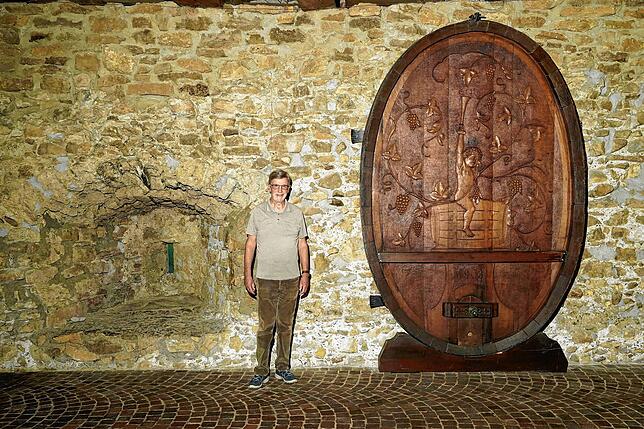

Warum fand der Weinbau dann aber doch ein jähes Ende? Raimund Walde, der rund 38 Jahre die Tourist-Info geleitet hat und heute Interessierte als Stadtführer auch zum Thema „Weinbau“ durch Waldshut führt, kennt die Antworten: „Heuschreckenplagen, gefräßige Vogelschwärme, eine Verschlechterung des Klimas und aus Amerika eingeschleppte Schädlinge wie die Reblaus erschwerten den Anbau zunehmend.“

Neben diesen Naturgewalten, mit welchen Winzer stets zu kämpfen hatten, gab es aber auch weitere Faktoren: „Bier wurde zudem zunehmend beliebter und erste Brauereien entstanden“, weiß Walde zu berichten, „außerdem wandten sich die Bürgerinnen und Bürger lukrativeren Tätigkeiten zu.“ Mit der industriellen Revolution entstanden Textilfabriken, die einen sichereren Job boten und Arbeiter abwarben. Durch den Bau der Eisenbahn (ab 1856 in Waldshut) konnte man zudem schließlich bessere und günstigere Weine in die Region schaffen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts mehrten sich daher Zeitungsberichte über den Rückgang des Weinbaus am Hochrhein.

Doch einige wenige Winzer sind auch am Hochrhein geblieben. Und hiesige Weingüter setzen heute auf Vielfalt – darunter die Weingüter LCK der Familie Keller in Erzingen und Gromann in Rechberg, der Engelhof in Hohentengen, das Weingut Clauß in Lottstetten-Nack und Winzer in Grenzwach-Wyhlen und Weil am Rhein. Sie bewirtschaften allesamt die südlichsten Weinberge der Bundesrepublik.