„Da male ich nun, wie bisher niemand zuvor die charakteristischen Fernblicke, das Erlebnis dieser einmaligen Eindrücke, was schon rein technisch ein eminentes Können erfordert, in einer Duftigkeit oder in einer Beherrschung der jeweiligen Stimmung des Erlebens, meine ganze Seele, mein Herzblut in jedes dieser Bilder legend, finde wohl auch da und dort Erkennen dieser malerischen Tat, aber vermisse gerade von der Öffentlichkeit ein Ermessen meines Wollens und eine etwas angemessenere Würdigung.“ Christian Gotthard Hirsch schrieb dies am 24. August 1951 an Schriftsteller Hans Matt-Willmatt, den Vater des Autors dieser Zeilen. Es scheint, dass der Maler beeindruckender Landschaftsbilder an seinem Wirkungsort in Vergessenheit geraten ist. Das Museum im Haldenweg 6 in Höchenschwand ist von Mai bis Oktober samstags geöffnet, aber es fehlen Impulse, um sein Schaffen zu würdigen.

Landschaften der Umgebung

Hirsch malte naturalistisch, zum Teil großflächig, Landschaften der Umgebung, des Bodensees und der Schweiz. Einen Vergleich mit Caspar David Friederichs Werken lehnte er kategorisch ab – zudem rückte Friederich Personen in seine Bilder, was Hirsch nie tat. Ihm waren der direkte Kontakt und die Gegenüberstellung des Naturphänomens mit dem Betrachter das Wichtigste.

Verlage wie der Kunstverlag Bruckmann druckten Hirschs Werke neben Friederichs Bildern ab. 1936 regelte ein Vertrag Vervielfältigungsrechte. Hugo Bruckmann (1863 bis 1941) war ein früher Förderer und Unterstützer der NSDAP und Hitlers. Wie schon Friedrichs Werk von den Nazis vereinnahmt wurde, gelangte auch Hirschs Werk ab 1938 zu Ausstellungen in das „Haus der deutschen Kunst“ in München. Die NSDAP setzte es den Bildern der „entarteten Kunst“ entgegen. Hirsch lebte seine Kunst, war apolitisch – musste sich ab 1934 aber in der Reichskulturkammer registrieren.

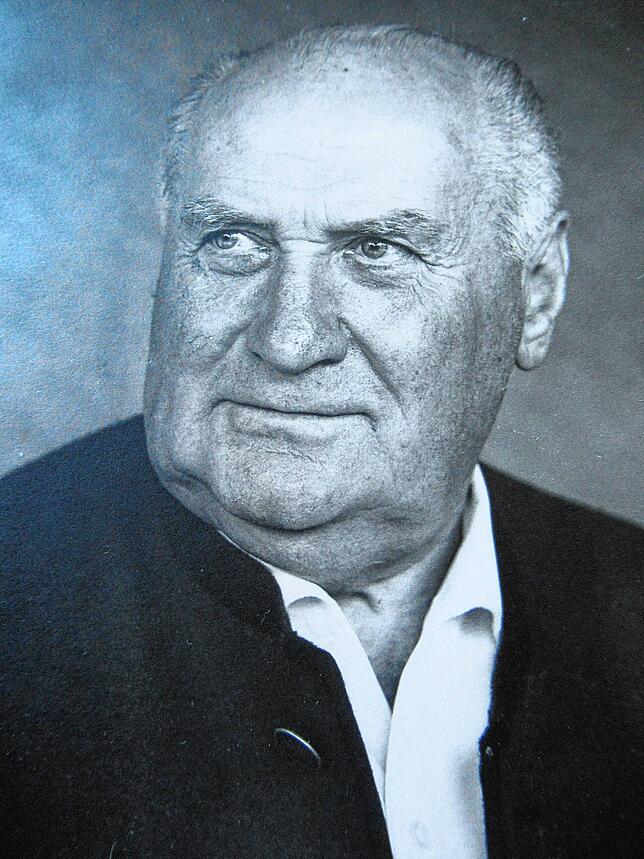

Hirsch war in den 1920er- und 1930er-Jahren bekannt und erfolgreich geworden. Durch den frühen Tod des Vaters zuerst zu einer Banklehre gezwungen, begann er später ein Kunststudium in Breslau und in Berlin. Sein Studium wurde durch den Einsatz im Ersten Weltkrieg unterbrochen – in der heutigen Ukraine und in Frankreich malte er zerstörte Dörfer und Unterstände und eignete sich das Malen von Landschaften an. Die Bilder entstanden als Ölgemälde oder in der Temperatechnik. Eine Technik, die zeit- und arbeitsaufwendig ist und handwerklich höchste Anforderungen stellt, da sich die Farben beim Trocknen verändern.

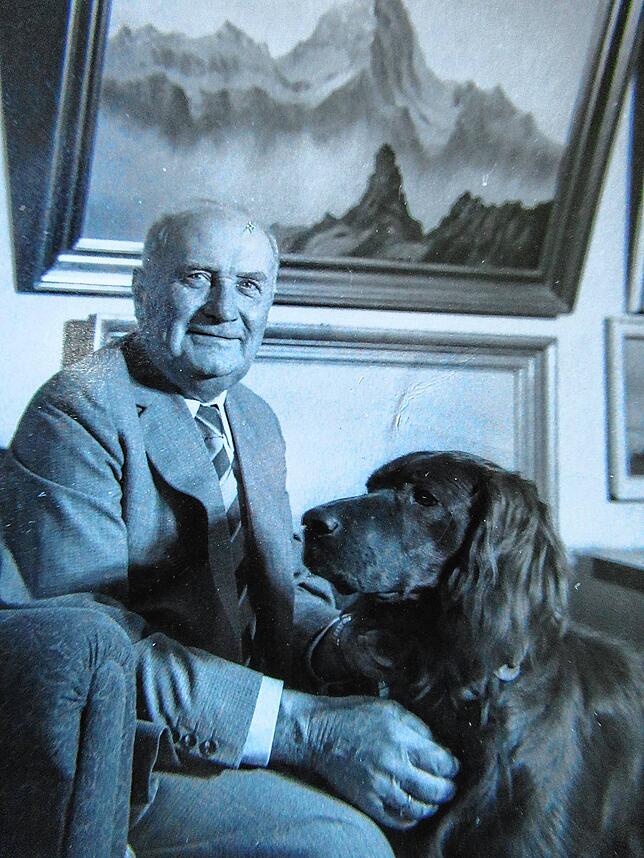

Malte Hirsch in seinen jüngeren Jahren mit Staffelei in der Landschaft, gelang es ihm später aufgrund der Eindrücke und von Skizzen, seine Bilder im Atelier zu komponieren. Oft wurden sie von Gedichten begleitet, in denen er seiner Stimmung Ausdruck verlieh. In Gedichten zu privaten Anlässen ließ er seinem Humor freien Lauf – Frivoles veröffentlichte er im „Buch für Großjährige“. Einschränkend wirkte sich seine Gehbehinderung aus – ein Gehstock war ihm ständiger Begleiter, wie in späteren Jahren der Irish-Setter Tell.

Heirat, Flucht und Zerstörung des Ateliers

1924 heiratete er die aus Polaun im Riesengebirge stammenden Schauspielerin Margarete Schier (23. März 1902 bis 4. Januar 1987), die ihre Bühnenlaufbahn danach aufgab – das Paar wohnte in Breslau. Ihr Vater war der (Porzellan-)Maler Stefan Schier, der am 14. Juni 1953 im Alter von 84 Jahren in Höchenschwand starb. 1941 erwarben die Hirschs ein Bauernhaus mit großem Landbesitz in Stefansruh (Příchovice, heute Gemeinde Kořenov in Tschechien) – ein Hinweis auf den wirtschaftlichen Erfolg des Künstlers. 1942 erfolgt ein erster von zwei Besuchen in Höchenschwand, die Kontakte zu Dr. Bettinger und Hotelier Bernhard Porten sollten wenige Jahre später lebensentscheidend werden: Hirsch, seine Frau und der Schwiegervater mussten fliehen und gut 100 Werke zurücklassen, das Atelier wurde 1944 zerstört.

Die Jagdhütte „Höfle“ Dr. Bettingers in Aisperg und später in Tiefenhäusern das Haus Nr. 11 wurden zu Wohnorten. 1951 erfolgten der Bau und Ende November der Bezug des kleinen Häuschens in Höchenschwand. Doch das verlief nicht ohne Probleme: „Küche und Flur tropften vor Nässe und am Sonntag fiel der Putz in der Küche herab“ (23.11.1951) und einige Tage später: „Sorgen gibt es nun genug, da auch das Dach noch unterfüttert werden muss (der Himmel scheint stellenweise durch)“. Im Januar 1952 schneite es durch das Dach. Hildegard Sluka, eine Verwandte, wurde zeitweise und später treue Begleiterin und nach dem Tod der Hirschs Betreuerin des Hauses. Sie starb 1996 im Alter von 95 Jahren in Karlsruhe.

Oden für die Nachwelt

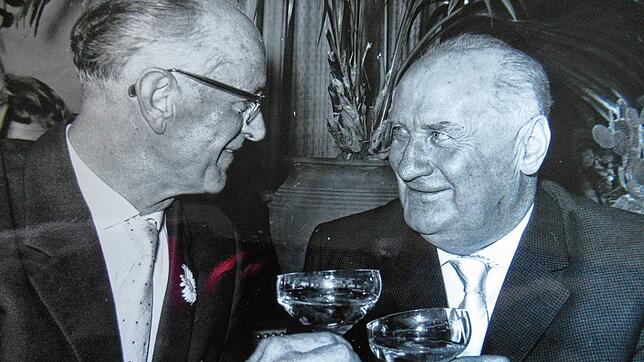

Christian Gotthard Hirsch, dem ich meinen dritten Vornamen verdanke, wurde mein Pate, den ich „Onkel Gottel“ und seine Frau „Tante Gretel“ nenne durfte. Zahlreich waren die Besuche der Familien. Die Kriegserlebnisse im Ersten Weltkrieg, die erlittene Not durch Flucht (Hirsch) und das ausgebombt werden in Freiburg (Matt-Willmatt) sowie die geteilte existenzielle Not als Maler und Schriftsteller ließen eine innige Freundschaft entstehen. Bis die Familie Hirsch 1957 ein Telefon mit der Rufnummer 487 bekam, erfolgte die Korrespondenz, wenn man sich nicht im Waldhaus traf – durch Briefe und Postkarten.

Die Nachrichten gelangten mithilfe der Postbusfahrer nach Höchenschwand, meist einen Tag später traf die Antwort ein. 415 Karten und Briefe von Hirsch sind erhalten, die die Zeit von 17. Oktober 1949 bis 2. Februar 1970 umfassen und abgetippt fast 200 Seiten ergeben. Sie vermitteln einen tiefen Einblick in das dörfliche Leben und die Nachkriegssituation auf dem Höchenschwander Berg. „Hoffentlich hebt ihr meine Oden für die Nachwelt auf“, schrieb Hirsch. Mit einer Ausstellung zum 100. Geburtstag von Hans Matt-Willmatt 1998 im Hirsch-Museum schloss sich der Kreis.

Jährliche Atelierausstellungen, Ausstellungen bei der Waldshuter Chilbi (1951 bis 1960), im Theater Baden-Baden, in Pforzheim (1952), beim Schwyzertag in Tiengen (1966), in der Realschule Stühlingen (1970) und der Dorfschmiede in Höchenschwand (1974) ließen ihn bekannter werden. Es grämte ihn jedoch, dass er nie den Hans-Thoma-Preis bekam. 1964 richtete der Landesverein Badische Heimat eine Hirsch-Stube im Kurhaus Höchenschwand ein, 1969 folgte die Benennung einer Straße und 1974 wurde Hirsch, schon von schwerer Krankheit gezeichnet, Ehrenbürger von Höchenschwand.

Nach seinem Tod wurde eine Hirsch-Wand im Haus des Gastes eingerichtet. Käufer fanden sich in einem interessierten Kunstkreis aus nah und fern, besonders der Waldshuter Landrat Wilfried Schäfer kaufte für den Landkreis Bilder. 1994 veröffentlichte Elmar Zimmermann als künstlerischer Nachlassverwalter einen umfangreichen Band zu Hirsch, den die Gemeinde Höchenschwand herausbrachte.

Mit einer rechtsgültigen Verfügung, die Bürgermeister Werner Rautenberg am 26. Januar 1987 unterzeichnete, wurde vereinbart, dass die Gemeinde das Malerhäuschen mit der Auflage erbt, ein Museum zu eröffnen, was 1989 erfolgte. 1997 waren Umbauarbeiten zu einer Galerie abgeschlossen, die zusätzliche Ausstellungsfläche bot. Warum lässt der Besucherandrang auf sich warten? Entspricht der Malstil nicht mehr dem Zeitgeist oder wird nicht genügend Werbung für das „Malerhüsli“ gemacht?