Joscha Buchmann hat wieder Appetit – ein gutes Zeichen. Papa Patrick hat ihm eine Riesentüte Fastfood besorgt. Die mampft der Sohn jetzt genüsslich, auf dem Bett liegend. Dem 20-Jährigen aus Weilheim fehlt anscheinend nichts. Aber: Zwei Tage zuvor ist er aus heiterem Himmel zu Hause ohnmächtig geworden. Jetzt kann er schon wieder lachen. Dennoch wird er für eine Weile stationär aufgenommen.

Es ist Montagmorgen und die Notfallambulanz des Klinikums Hochrhein bereitet sich auf den Tag vor. Gegen 9.30 Uhr ist der am Empfangstresen hängende Wandschrank schon gut mit Patientenakten gefüllt. Pflegefachkraft Marie Kratz und Milena Weise, Medizinische Fachangestellte in Ausbildung, sind die ersten Ansprechpersonen für die Hereinkommenden.

Wie viele sind es dieses Mal? Und mit welchen Beschwerden? Notfallmediziner wissen es nie. In ihrem Bereich ist nichts planbar. Aber jeder hier weiß: Im Falle eines Falles muss alles bereit sein, Schockraum inklusive. Das Team hat stets aufs Äußerste gefasst zu sein, auf Menschen, deren Leben am seidenen Faden hängt.

Aber was ist überhaupt ein Notfall? Was macht ihn aus? Wer legt fest, was einer ist und was keiner? „Jeder Notfall ist immer auch subjektiv“, sagt Christoph Schmitz, Chefarzt der Notaufnahme. „Menschen treibt eine Sorge her und die muss ernst genommen werden“, so der Mediziner.

Zuwächse von drei bis fünf Prozent pro Jahr

Aktuell treibt es jährlich etwa 29 000 Menschen in die Notfallambulanz in Waldshut: Tendenz steigend. „Wir verbuchen hier Zuwächse von drei bis fünf Prozent pro Jahr“, erklärt Schmitz. Woran liegt das? Passiert heute mehr als früher? Wohl eher nicht. Die Überalterung der Gesellschaft spielt sicher mit hinein – und die Misere im Gesundheitswesen. Vermutlich gehen jetzt viele in die Notaufnahme, die zuvor mit ihren Problemen zu Haus- oder Facharzt gegangen sind. Aber von denen gibt es ja immer weniger am Hochrhein. Und die verbleibenden haben riesige Gebiete abzudecken. Sie sind personell so dünn besetzt, dass mancherorts nicht einmal mehr das Telefon abgenommen wird. Wer durchkommt, bekommt den Termin teils in einem halben Jahr oder wartet noch länger. Also schlagen die Leute bei der Notaufnahme auf. Die steht ja 24/7 zur Verfügung.

Als Gründe für die steigenden Zahlen kommt viel zusammen: Ungeduld, mehr Sorge um die Gesundheit, weniger Wissen um Selbsthilfe und Hausmittel wie etwa Wadenwickel bei Fieber. Manche, sagt Schmitz, klagten über angeblich rasende Schmerzen, hätten aber zuvor nie mal ein paar Schmerztabletten genommen.

Aber der Chefarzt nimmt seine Patientinnen und Patienten auch in Schutz. So mancher konsultiere nach wie vor erst Haus- oder Facharzt. Werde von denen dann aber doch ins Krankenhaus geschickt, „zum Abklären“. Und mitunter gebe es eben vieles abzuklären: Beispiel Brustschmerzen – kann harmlos sein, aber auch auf Herzprobleme hindeuten.

Beispiel Kopfschmerzen/Schwindel – kann ungefährlich sein, muss aber nicht. Da sei viel Diagnostik erforderlich, um Ursachen definitiv ausschließen zu können – und die Krankenhäuser haben die nötigen Geräte zum Diagnostizieren.

Mit dem Rettungswagen kommt die Minderheit

Auch die den Rettungswagen begleitenden Notärzte, so Schmitz, neigten teils dazu, auf Nummer sicher zu gehen und ließen die Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus bringen. Das sei nicht immer zwingend, aber im Grundsatz auch gut. Obwohl: Mit dem Rettungswagen kommen nur etwa 40 Prozent der Fälle in die Notaufnahme. Etwa 60 Prozent der Patientinnen und Patienten sind fit genug, sich selbst einzuweisen.

Montagmorgen, in der Waldshuter Notaufnahme meist eine Zeit mit viel Action. Teils sind noch die Patienten vom Wochenende hier, die stationär aufgenommen werden sollen, aber auf der für sie zuständigen Station noch kein Bett haben. Sie belegen dann die Notaufnahme-Zimmer. Die frisch Aufgenommenen liegen noch auf dem Gang. Mitarbeitende von Rettungsdiensten stehen Schlange, wollen ihre Patientinnen und Patienten der Krankenhaus-Obhut übergeben. Auch eine Bewohnerin eines Waldshuter Pflegeheims gehört dazu. „Wann kommt denn endlich jemand zu mir?“ und „Wie lange dauert das denn hier noch?“ fragt sie immer und immer wieder flehentlich. Die Mitarbeitenden wahren einen mitleidenden, aber auch robusten Umgang damit. Sie antworten: „Es kommt gleich jemand.“ Und: „Sie haben‘s doch gut hier.“

Die Farbe signalisiert die Dringlichkeit

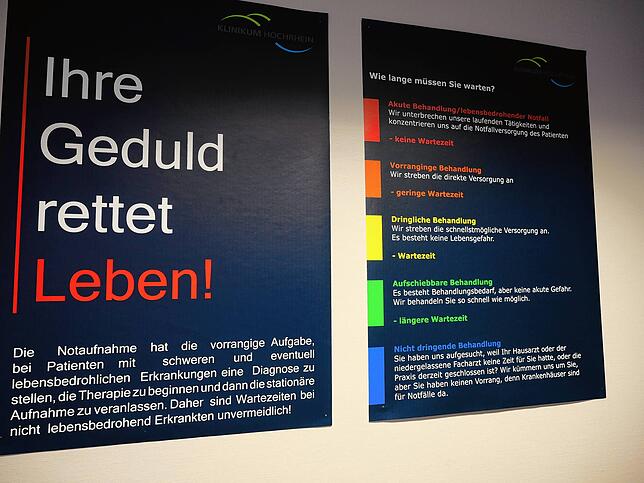

Die Frau wird kaum wissen, dass man ihr eine Farbe zugewiesen, sie triagiert hat. In der Notfallmedizin heißt Triage, die Patientinnen und Patienten systematisch einzustufen. Sie werden eben in Farben unterteilt. Rot heißt „lebensbedrohend“, orange „vorrangig“, gelb „dringlich“, grün „aufschiebbar“ und blau „nicht dringend“.

Auf einem Plakat im Wartezimmer mit der Überschrift „Ihre Geduld rettet Leben“ wird das System erklärt. Bei blau heißt es: „Sie haben uns aufgesucht, weil Ihr Hausarzt oder der niedergelassene Facharzt keine Zeit für Sie hatte oder die Praxis derzeit geschlossen ist? Wir kümmern uns um Sie. Aber Sie haben keinen Vorrang, denn Krankenhäuser sind für Notfälle da.“ Entsprechend den Farben fällt die maximale Wartezeit bis zum ersten Arztkontakt aus – von null Minuten bei Rot bis zu 120 bei Blau.

Auch Patrizia Wilkens aus Laufenburg ist in Not, in Sorge um die 17-jährige Tochter, die sie zusammengebrochen zu Hause aufgefunden hat. Jetzt diskutieren Schmitz und die inzwischen wieder wache, im Bett liegende Jugendliche darüber, wie es weitergeht: nach Hause zurück oder noch bleiben, wenigstens zur Beobachtung. Für die Teenagerin steht fest: Sie will heim. Dabei ist die Mutter voller Lob über das Team. Sagt: „Ich bin ganz erstaunt, wie die hier auf Zack sind. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so individuell auf meine Tochter eingegangen wird.“

Aber das hat seinen Preis, vor allem personell. Denn selbst blaue Fälle halten auf. Jemand muss ja zumindest die Anamnese übernehmen, die Beschwerden und die Leidensgeschichte des Patienten erfragen. Unbehandelt heimgeschickt werde in aller Regel niemand.

Die Triage legt die maximale Zeit bis zum Arztkontakt fest. „Das heißt aber nicht zwangsläufig Behandlungsbeginn“, sagt Schmitz. Man habe es eben nie in der Hand.

Notfälle sind nicht berechenbar

„Da der Notfall ohne Termin kommt und es Notfälle gibt, die ein Team von fünf Leuten für 60 Minuten oder sogar länger binden“, erklärt er zum Hintergrund.

Im Wartezimmer gibt je einen Automaten für Snacks, Kaffee und Wasser. An der Wand hängt ein Flachbild-Fernseher mit Patienten-TV. „Man muss die Leute ja bei Laune halten, um ihnen die Wartezeit zu verkürzen“, sagt Luisa Denz, Sprecherin des Klinikums.

Auch Gewalt ist ein Thema

Diese würden mitunter dennoch die Geduld verlieren. Verbale wie auch körperliche Gewalt gegen Mitarbeitende sei immer mehr Thema, erzählt sie. Nachts gehe es schon nicht mehr ohne Security. Gratis-Essen auf der Notaufnahme – auch das werde teils gefordert, wenn man doch schon so lange dort warten müsse. „Das müssten wir selbst bezahlen. Das übernehmen die Kassen nicht“, erklärt Denz. Mitunter sei der Frust auch groß, wenn klar wird, dass die Notaufnahme weder Rezept noch Krankschreibung ausstellen darf. Lediglich die Medikamentenmitgabe für einen Tag ist erlaubt.

Beim Blick in die Zukunft sieht das Klinikum Hochrhein keinen Silberstreif am Horizont. Die Belastung wird wohl hoch bleiben. Sind doch die Haus- und Fachärzte, die für Entlastung sorgen könnten, nicht in Sicht, schon gar nicht für die Region. „Die Welle baut sich doch eher auf als ab“, sagt Luisa Denz.