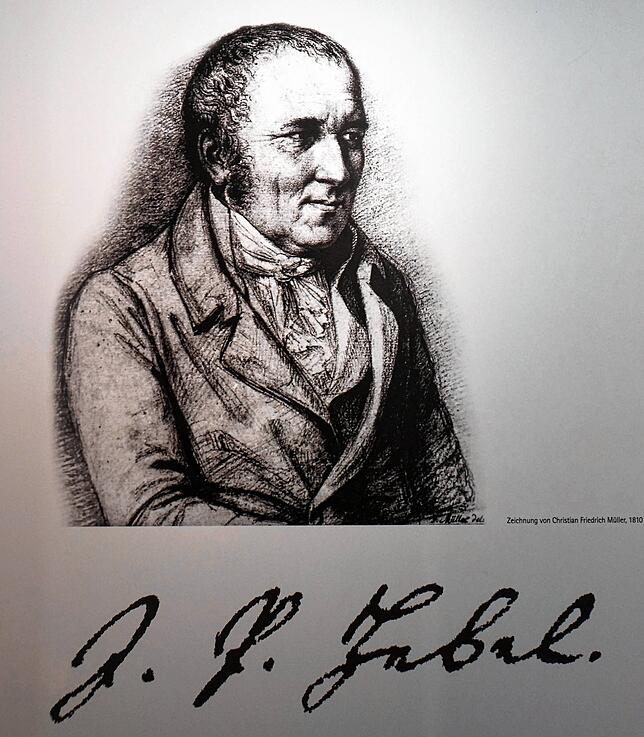

Er würde gut in die neue Sonderausstellung des Spielzeug Welten Museums Basel über Geh- und Funktionsstöcke passen: Johann Peter Hebels Spazierstock. Im Hebelhaus hat das mit Schnitzereien und Ornamenten verzierte Prachtstück, das Hebel als Hauslehrer und Seelsorger im 30 Kilometer von seinem Heimatort Hausen entfernten Hertingen auf Wanderungen benutzt hat, einen Ehrenplatz. Das originale Objekt bildet zusammen mit einer Haarlocke des Dichters und authentischen Gegenständen den Grundstock des vor zehn Jahren zum Literaturmuseum ausgebauten Hebelhauses.

Maßgeblich beteiligt an der Neugestaltung des alten Dorf- und Heimatmuseums zu einem modernen Dichtermuseum war Thomas Schmidt, Leiter der Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten in Baden-Württemberg. Der Fachmann vom Deutschen Literaturarchiv Marbach überlegte sich damals, wie man einen solchen wichtigen Ort gestalten kann.

Ein Modellprojekt

Nach dem Schiller-Geburtshaus in Marbach war das Hebelhaus sein nächstes bedeutendes Projekt. Es wurde ein Modellprojekt im Ländle. Der spezielle Charme und die symbolische Funktion, die das Hebelhaus im Badischen hat, sollte berücksichtigt werden. Thomas Schmidt schaffte es, die Besonderheit des Ortes zu betonen. Die Leute sollten nicht mal nur so nebenbei, weil Wandertag ist, ins Hebelhaus gehen, sondern sich dort intensiv mit dem Dichter, Pädagogen und Theologen beschäftigen können. Speziell an Schüler wendet sich das von ihm initiierte „Projekt Lernort“, das auf die Schulpläne abgestimmt ist.

So ist das Hebelhaus nicht nur ein richtiges Schmuckstück geworden, sondern ein innovativer Literaturort. Das Haus, in dem der junge Hebel mit seiner Mutter ein Stockwerk bewohnte, sieht heute noch idyllisch aus, mit seinem Fachwerk, den Geranien an den Fenstersimsen und dem Weinlaub, das sich an der Fassade entlang rankt. Bis 1958 wurden die Räume noch von der Hausener Gemeindeschwester bewohnt. 1960 ist das Haus als Dorf- und Heimatmuseum eröffnet worden, seither war die Sammlung auf mehrere hundert historische Gegenstände angewachsen.

Es war das kulturelle Archiv des Ortes, in dem viele alte Dinge aufbewahrt wurden, eine kleine Autographen-Sammlung, darunter ein kostbarer Originalbrief von Hebels Hand aus dem Jahr 1804, und wertvolle Erstausgaben seiner Bücher sowie Zeugnisse seines Lebens und Wirkens. Man habe versucht, sich der Sammlung mit Respekt zu nähern und die Geschichte des Hauses zu respektieren, sagt der Germanist und Kulturwissenschaftler Schmidt.

Die Gestaltung einer Wohnwelt bei Dichtern war eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, bei der die Abwesenheit des Literaten inszeniert wurde. Da es in Hausen kein originales Mobiliar aus der Hebelwohnung mehr gab, bis auf einen Schüttstein, den Küchenherd und den Kachelofen, die „Chunst“, wie sie im Alemannischen genannt wird, war das Individuelle von Hebels Heim ein bisschen verloren gegangen. Letztlich war alles gesammelt worden, was alt war, und auf die Räume aufgeteilt: Der Nachttopf wurde dorthin gestellt, wo das Bett stand, in die Küche kam alles, was mit Kochen zu tun, bis hin zum Kochtopf, so dass Hebel total hinter den Dingen verschwunden war.

Viele Schätze entdeckt

Die gesammelten alten Dinge hat Schmidt aber aufgehoben und sortiert, und dabei wurden manche Schätze entdeckt. Heute steht das Tafelklavier von Hebels langjähriger Freundin Gustave Fecht, das 1982 der Hausener Hebelstiftung geschenkt wurde, ebenso in der Dauerausstelllung wie ein Webstuhl aus Hebels Zeit, der daran erinnert, dass Hebels Vater Weber war. „Wir haben Hebel wieder sichtbar gemacht“, sagt Schmidt über die Neuausrichtung. „In dem radikalen Umbruch, in dem wir leben, ist es wichtig, die Tradition auf neue Weise zu vermitteln“. Dazu wurde ein kleines Ausstellungsformat geschaffen, das sich an einem Vers aus Hebels Gedicht „Die Wiese“ orientiert. Aus der Zeile „‘S isch au kei Wort verlore“ hat Schmidt gemacht: „Es ist auch kein Ding verloren.“ Die Grundausstattung ist nämlich geblieben und die Grundausstellung so zeitlos angelegt, dass sie auf entspannte Weise reichlich Information über Hebel gibt.

Die Gemeinde Hausen, die sich zu dem Konzept entschlossen hatte, vom früheren Heimatmuseum wegzukommen hin zu einer vielfältig vernetzten multimedialen Literaturausstellung, die sich auf sensible Weise Hebel und seiner Dichtung nähert, war mit Schmidt gut beraten. Der Hebelfreund hat das Gesicht des Hebelhauses geprägt. Auf seiner Webseite „Literaturland Baden-Württemberg“ kann man verfolgen, wie Hebel vernetzt wird. Schmidt hält das „kulturelle Gedächtnis des Ortes“ bei allen Kuratierungen von Dichterorten für das Wichtigste: „Das Haus ist immer das erste Exponat.“

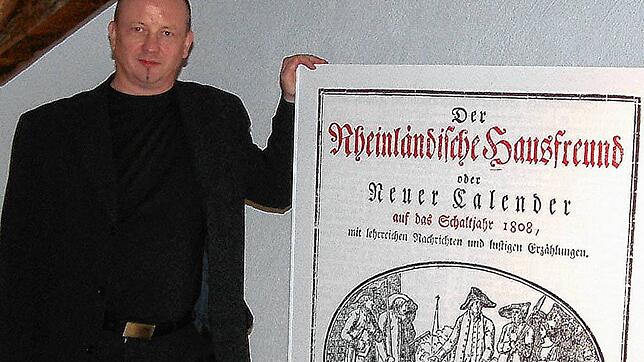

Auch die Außenhülle, die Wahrnehmung des Museums, spielt eine Rolle. Ebenso ist die Gestaltung der Innenräume durchdacht. Im Erdgeschoss wurde ein Multifunktions- und Veranstaltungsraum für wechselnde Ausstellungen eingerichtet. Blickfang in Vitrinen sind die Briefe Hebels sowie bibliophile Ausgaben des „Rheinländischen Hausfreunds“. Vor allem ist die Konzeption auf die alemannischen Gedichte des Dichterfürsten zugeschnitten. Denn an seine Heimatgemeinde im Wiesental, das er sein „Mutterland“ nannte, an den Sehnsuchtsort seiner Kindheit und Jugend hat Hebel seine alemannischen Gedichte adressiert.

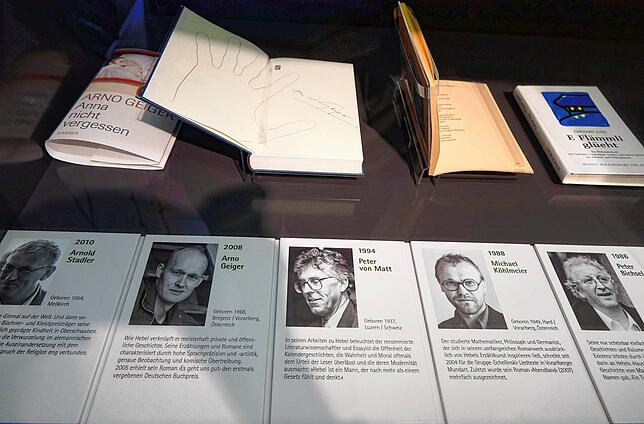

Über eine enge Holzstiege gelangt man ins Dachgeschoss, das mit schwebenden Vitrinen ausgestattet ist. In diesem Stockwerk geht es um die Wirkung von Hebel und seine Bedeutung für die Weltliteratur. An den Dachbalken liest man Zitate großer Literaten wie Tolstoi oder Tucholsky, und den wohl berühmtesten Satz, der von Kafka stammt: „Sehr gut wäre zeitweilig Hebel.“

Dieser Museumsbereich ist dynamisch angelegt; fortlaufend wird die Liste der Preisträger aktualisiert, sowohl der Hebelpreisträger als auch der Hebel-Gedenkplakettenträger. Nach zehn Jahren kann Thomas Schmidt die Früchte seiner Arbeit ernten. Die Hebelstiftung hat den Experten für Literatur- und Museumswesen und ausgewiesenen Hebelianer, der auch eine literarische Radtour von Lörrach über Hausen nach Bad Säckingen eingerichtet hat, mit der Hebel-Gedenkplakette 2020 ausgezeichnet. Der 56-Jährige, der auch das erste Hesse-Haus in Gaienhofen und das Haus von Ernst Jünger kuratiert hat, beim Goethe-Haus in Weimar und und dem Karl-May-Museum in beratender Funktion tätig ist sowie als offizieller Koordinator des Hölderlin-Jubiläumsjahres fungiert, hat im Hebelhaus nachhaltige Arbeit geleistet. Hebel liegt ihm nach wie vor am Herzen: „Ich bin immer mit Hebel unterwegs“.