„Alaffin“ hießen die beiden Dörfer Ober- und Unteralpfen in einer Urkunde aus dem Jahr 850. In späteren Erwähnungen wurden die Dörfer auch Aloffa (858) und Alaphen (1266) genannt. Im Jahr 860 war erstmals zwischen zwei „Marken ad Alapfin“ unterschieden worden.

Es folgten viele Grundbesitzer wie die Klöster Rheinau, Sankt Gallen und Sankt Blasien. Nach der Herrschaft Hauenstein fielen die Dörfer 1805 an Baden. Seit 1975 ist Oberalpfen als Ortsteil in die Stadt Waldshut-Tiengen eingemeindet, Unteralpfen gehört seitdem zur Gemeinde Albbruck. Diese Trennung erfolgte wohl, da die Dörfer seinerzeit nicht so gut miteinander auskamen. „Das ist heute anders“, berichtet Ortsvorsteher Armin Arzner. Man helfe sich gegenseitig. Geblieben seien kleine Neckereien wie Streiche in der Mainacht oder, wenn beim Fußball der Stein der Schande übergeben wird.

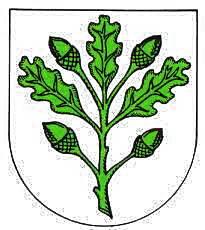

Die Gemarkung von Oberalpfen umfasst 655 Hektar und erstreckt sich über das obere Leiterbachtal bis zu den bewaldeten Abhängen des Albtals. Das zum Hochrhein hin geöffnete Tal wurde in der frühen Besiedlungszeit auch Pforte zum Wald genannt. Heute gibt es noch 19 Hektar Gemeindewald und zusätzlich 186 Hektar Privatwald. Früher ging der Wald noch bis an die Besiedlung, während die Ortschaft heute mehr von Feldern und Wiesen umgeben ist. Ortsvorsteher Armin Arzner hat in diesem Jahr 1000 Eichen in seinem Wald neu gepflanzt. Die Bedeutung des Waldes in früherer Zeit wird im Oberalpfener Wappen deutlich, das einen Eichenzweig mit drei Blättern und vier Eicheln zeigt.

Da die Ortschaft zum Kirchspiel Waldkirch gehört, gibt es zwar keine Kirche, wohl aber drei Kapellen: Die Feldkapelle, nahe der B 500, liegt auf 721 Metern Höhe. Von hier aus hat man einen weiten Blick auf Oberalpfen und die Umgebung. Wanderwege in alle vier Himmelsrichtungen führen an dieser Weggabelung zum Beispiel nach Gaiß, Waldkirch, Eschbach, Unteralpfen und zum Gupfen. Insgesamt 23 Ruhebänke laden auf den Wegen um Oberalpfen zum Verweilen ein.

Im Gewann „Wildseematt“ steht die kleine Apollonia-Kapelle, die von den Dorfbewohnern „Zahnkäppele“ genannt wird. Kapellen, die der heiligen Apollonia gewidmet sind, findet man in katholisch geprägten Gegenden noch häufig. Bei Zahnproblemen leistete früher hauptsächlich ein „Bader“ Abhilfe. Dieser brach dann mit der Zange die schadhaften Zähne einfach heraus. Darum gingen die Gläubigen lieber zur Kapelle und riefen mit Gebeten die heilige Apollonia an. Oft hatten die Geplagten dabei einen silbernen Löffel im Mund, in der Hoffnung, dass die Schmerzen in diesen übergehen.

Auch heute gilt die heilige Apollonia als Schutzpatronin der Zahnärzte und aller Berufe, die sich im und um den zahnmedizinischen Bereich entwickelt haben. Zu Ihrem Gedenktag am 9. Februar gibt es sogar eine Bauernregel: „Ist‘s zu Apollonia feucht, der Winter erst sehr spät entfleucht.“

Die Johanneskapelle in der Dorfmitte stammt aus der Zeit um 1730, ein erster Kirchenbau wird aber schon 1497 erwähnt. Beim Dorfbrand von 1828 brannte die Kapelle zusammen mit weiteren Häusern nieder, die seinerzeit noch mit Stroh gedeckt waren. 22 Familien wurden obdachlos. In diesen entbehrungsreichen Zeiten um 1850 tobte auch die Badische Revolution. Wegen der grassierenden Armut suchten viele Badener ihr Glück im verheißungsvollen Amerika, so auch sechs Oberalpfener allein in den Jahren 1856 und 1857.

Heute leben 406 Menschen in Oberalpfen. Die vielen Handwerker von einst gibt es nicht mehr. Geblieben sind drei Vollerwerbslandwirte, das Gasthaus „Adler“, zwei Autowerkstätten, eine Schmiedewerkstatt, zwei Zimmereien, ein Malerfachgeschäft, ein Kerzengeschäft sowie das Busunternehmen Bächle. An der Gemeindehalle steht der Kindergarten „Alaffin“ mit Spielplatz. Ein großer Spielplatz mit Bolzplatz und Basketballfeld findet sich am Ortsrand.

Die Vereine zeichnen sich vor allem durch Beständigkeit aus. Der Männergesangverein Liederkranz hat in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Das „WHO“, den Jugendtreff im „Wäschhüsle“ Oberalpfen, gibt es schon seit 50 Jahren. Der Narrenverein Leiterbachpiraten besteht seit 1982 und bereichert mit aktuell 70 Aktiven die Fasnacht. Außerdem gibt es noch den Radler-/Lauftreff sowie die Frauengymnastikgruppe. Für Sicherheit sorgt die Löschgruppe der Feuerwehr und drei Notfallsanitäter für die Erstversorgung vor Ort. Sechs Wegewarte kümmern sich unter anderem um Rückschnitt und Mäharbeiten.

Fossilien

Oberalpfen weist eine geologische Besonderheit auf. Das Deckgebirge überlagert das Grundgebirge und die Ablagerungen des Unteren Muschelkalks, die auch als Wellenkalk bezeichnet werden, sind ausgewittert. Hier finden sich viele Fossilien. Vor fünf Jahren fanden Archäologen in Oberalpfen den Wirbelknochen eines Ichthyosaurus.

Diese Gattung lebte zur Zeit der Trias, also in einem Zeitraum von 200 bis 250 Millionen Jahren vor unserer Zeit, und zwar im Meer. Auch wenn man es sich heute kaum noch vorstellen kann, war Deutschland einmal nahezu komplett von einem Flachmeer, dem Germanischen Becken, bedeckt. Da es nicht mehr als 200 Meter tief war, fühlte sich der Ichthyosaurus in diesem warmen Meer wohl. Optisch ähnelte der Meeressaurier unseren Delfinen.

Die Sage um den See im Seile

Ein anderes geologisches Phänomen liegt auf dem Niederberg im Oberalpfener Gewann Seile. Dort bildet sich in einer Senke manchmal ein See, auf dem man im Winter sogar Schlittschuhlaufen kann. Hier soll ein Schatz verborgen sein. Einer Sage nach haben Wanderer in mondhellen Nächten den „Seilengeist“ in Gestalt einer schwarzen Katze gesehen, die auf einer silberbeschlagenen Truhe sitzt und den Schatz bewacht.