Heute ist es das Schmuckstück der Stadt Wehr, aber das war nicht immer so: Erst in den 70er Jahren wurde das Alte Schloss saniert und bekam das Erscheinungsbild, das auch schon Postkarten schmückte. Nicht jeder war damals mit der Investition einverstanden: Das Gebäude war in so schlechtem Zustand, dass selbst der Denkmalschutz zum Abriss riet. „Es war ein schwerer Kampf. Damals wollte man alles neu und modern haben“, erinnert sich Erhard Schorm.

Als Mitarbeiter im Bauamt hat er die Sanierung damals eng begleitet. Bürgermeister Otto Wucherer habe sich stark für den Erhalt eingesetzt und auch mancher Stadtrat erkannte früh den Wert des alten Gebäudes: „Die Stadt Wehr ist nicht reich an alten historischen Bauwerken, deshalb sollte auch das Alte Stadtschloss erhalten bleiben“, sagte Stadtrat Erwin Weinacker damals.

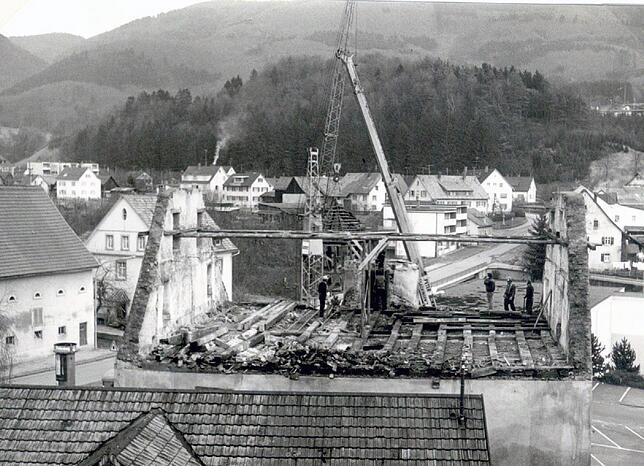

Im Dezember 1976 begann dann die Renovierung. Es musste schnell gehen, um sich Fördermittel zu sichern. Unter der Leitung von Architekt Diethelm Tschirwitz ging es zügig voran: Bereits im August 1977 war der Rohbau fertig, im Dezember konnte bereits die Einweihung gefeiert werden. An den Arbeiten waren viele Wehrer Handwerker beteiligt: Lüber Bau machte die Abbrucharbeiten sowie den Tiefbau, die Holzarbeiten gingen an die Schreinereien Bühler und Kaiser, Metallarbeiten machte die Schlosserei Gräßlin und die Elektroarbeiten die Firma Oranth aus Öflingen.

Die Malerarbeiten am Holzwerk wurden an die Malerbetriebe Steffi und Fricker vergeben, den Innenputz machte die Firma Gauß und zuletzt erfolgte die Gestaltung des Bürgersaals durch Firma Kohlbrenner. Investiert wurden rund 900 000 Mark, rund die Hälfte kam aus dem Konjunkturförderungsprogramm. Zum Vergleich: 1976 plante die Stadt in ihrem Haushalt knapp 500 000 Mark für das Schloss ein, allerdings fast 1,65 Millionen Mark für die neue Realschule und 850 000 Mark für das neue Feuerwehrhaus.

Im Keller wurden „prächtige Mühlsteine“ entdeckt, berichtete der SÜDKURIER 1976. 400 Jahre alte Holzbalken gab es zu bestaunen und riesige handgeschmiedete Dachnägel von 20 Zentimeter Länge, die den Dachstuhl zusammenhielten, erinnert sich auch Erhard Schorm. Einige Fundstücke fanden ihren Platz im Stadtmuseum, so auch die alten Windfahnen aus Metall, inklusive Einschusslöcher von Schießübungen französischer Soldaten. Ein besonders schöner Torbogen kam über den neu geschaffenen Eingang auf Seite des Rathauses, ein bemalter Wandfries ist im Aufgang zum Bürgersaal zu bewundern.

Gestaltung wird zum Streitthema

Die Sanierung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Landesdenkmalpflege, vertreten durch Hans Jakob Wörner und dem Bauamt. Es wurden das „Schwesterschloss“ im Fricktal besucht und alte Pläne gesichtet, erinnert sich Schorm. Die Außenbemalung mit Girlanden und Fruchtmotiven wurde nach historischen Vorlagen von Ernst Krozinger erarbeitet und durch den Maler Peter Steffi aufgemalt. Die Fensterläden wurden in den Wehrer Stadtfarben gehalten, so das dass vorher schlichte Schloss bald recht auffällig erstrahlte.

Das gefiel nicht jedem: „Ein bisschen viel ists. Aber man wird sich schon daran gewöhnen“, so eine Passantin damals auf Nachfrage des SÜDKURIER. Auch mancher Gemeinderat hoffte, dass dass Schloss mit der Zeit etwas wenig „adrett und bunt“ ausschauen würde. In die Zukunft dachte hingegen Stadtrat Walter Schmucker: Ein seltenes Anstrahlen in der Nacht sei besser, weil man sich dann nicht so rasch an das Besondere gewöhne.

Lange war es noch möglich, auf dem Platz vor dem Rathaus zu parken, erinnert sich Schorm. Der Bürgermeister, dessen Wohnsitz damals noch im Rathaus war, hatten hier seinen Gemüsegarten. In Schuppen wurden Werkzeuge und Baumaterial gelagert. Mit der Sanierung des Schlosses besann sich die Stadt auf die barocken Wurzeln ihrer Gebäude: schon 1977 wurde die kleine Stadtkasse saniert. Ein Barockgarten wurde geplant und auch die bisher rein funktionale Eingangstreppe des Rathauses wurde neu gestaltet. Im Alten Schloss fanden nach langer Diskussion ein Ausstellungsraum, der Bürgersaal und dringend benötigte Amtszimmer ihren Platz.

Die Geschichte des Alten Schlosses

- 1570 bis 1574: Bau des Alten Schlosses, vermutlich auf den Grundmauern eines älteren Gebäudes. Der Wehrer Wohnsitz der Familie von Schönau gleicht den anderen Schlössern der Familie in Stetten und Oeschgen. Neben diesem Gebäude lebte die Familie von Schönau auch im Storchehus, dem heute einzig erhaltenen spätmittelalterlichen Gebäude in Wehr.

- 17. Jahrhundert: Die schönau‘sche Amtsverwaltung wird im Schloss untergebracht, daher der auch gebräuchliche Name „Amtshaus“. Die Familie von Schönau lebte in dieser Zeit meist in Waldshut.

- 1685: Das Wohnhaus wird mit der daneben stehenden herrschaftlichen Mühle vereinigt, daher der Name „Alte Mühle“.

- 1748: Die Herren von Schönau ziehen vom eher schlichten Alten Schloss in das neu erbaute spätbarocke Neue Schloss.

- 1806: Aufhebung der Herrschaft Wehr, das Schloss geht in den Besitz der Gemeinde über.

- 1885: Die Mühle wird außer Betrieb genommen. Bei der Renovierung fand man im Keller alte Mühlsteine ähnlich denen, die heute auf dem Parkplatz stehen.

- 1901: Verkauf an die im Jahr 1864 gegründete Papierfabrik Lenz. Neben der Mühle wird das Gebäude für Betriebswohnungen genutzt, dazu entsteht auch der Anbau auf dem jetzigen Parkplatz der Mediathek.

- 1963: Die Stadt Wehr kauft das Alte Schloss von Dieter Lenz und der Papierfabrik zurück.

- 1970: Im Juli 1970 werden die angebauten Wohnungen und das Ökonomiegebäude auf dem jetzigen Parkplatz der Mediathek abgerissen. Hier entstanden Parkplätze für den im Oktober 1970 eröffneten Coop-Supermarkt, in dessen Räumen sich nun die Mediathek befindet. Der Wehrer Gemeinderat beschließt die Restaurierung des Gebäudes.

- 1975 bis 1978: Sanierung des Alten Schlosses.