Zwischen 1870 und 1914 kamen etwa 18.500 Menschen von nah und fern nach Wehr. Sie suchten Arbeit und Unterkunft. Manche blieben ein paar Tage oder Wochen, andere Monate oder Jahre und nur wenige bauten sich in Wehr eine neue Existenz auf. Registriert wurden sie mit Geburtsdaten und Beruf in den Fremdenbüchern der Gemeinde. Mehr ist von ihnen nicht bekannt. Doch es gibt eine Ausnahme.

In jungen Jahren arbeitete sich Andreas Wieland schon hoch

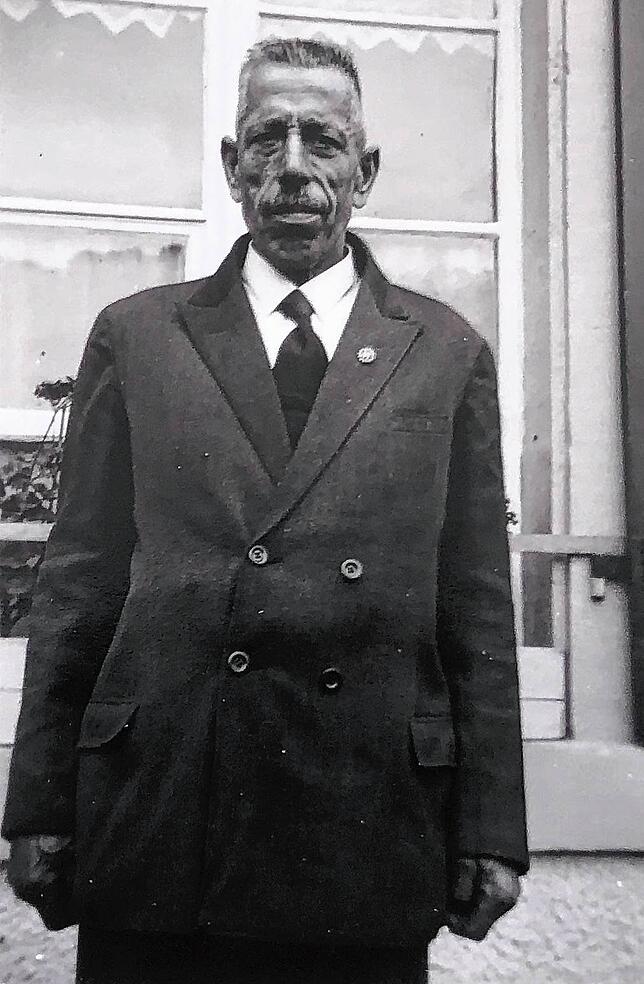

Thomas Reinartz hat den reichen Schatz an Familienunterlagen seiner Eltern und Großeltern der Geschichtsforschung zugänglich gemacht. Deshalb kann das Leben des Kutschers Andreas Wieland und seiner Ehefrau Maria, geborene Finus, rekonstruiert werden. Andreas Wieland wurde 1877 in Unterelchingen geboren.

Die Bauernfamilie lebte jedoch in Senden, Bezirksamt Neu-Ulm. Das Dorf zählte etwa 300 Einwohner. Hier besuchte Andreas von 1883 bis 1890 die Werktagsschule. Nach dem Abschluss arbeitete er bis zu seinem 18. Lebensjahr in der Landwirtschaft des Vaters. Der erste Eintrag ins Rentenbuch erfolgte 1896. Damals schuftete er 22 Tage in der untersten Lohnklasse I (circa 600 Mark Jahreslohn) und 30 Tage in der Klasse II (600 bis 1000 Mark). So kam er 1896 auf die bis zu seinem Lebensende üblichen 52 Arbeitswochen pro Jahr.

Umtriebig schaffte er es, eine weitere Lohnklasse höher zu steigen

Im Oktober 1897 wurde der 20-Jährige zum Königlich-Bayerischen Infanterieregiment Nummer 8 eingezogen. Bis September 1899 diente er laut Militärpass in der Festung Metz in Lothringen. Nach der Entlassung begab er sich auf jene Wanderung, die ihn schließlich nach Wehr führte. Zunächst zog es ihn aber in Richtung Bodensee. In den Unterlagen finden sich Arbeitszeugnisse aus Scheidegg, Stockenweiler, Neu-Ravensburg und Klosterhof/Lindau. Wieland arbeitete als Knecht und Tagelöhner. Mal blieb er zwei Wochen oder zwei Monate, mal ein halbes oder ein ganzes Jahr. Für 1902 gab es sogar Zahlungen in die Rentenkasse. Wieder 52 Wochen, doch jetzt in der Stufe III (1000 bis 1500 Mark).

Im Dienst des Barons von Sonnenberg fand Wieland die Liebe zu einer Köchin

Die große Wende kam im Mai 1903. Vermutlich durch ein Zeitungsinserat wurde er auf eine Stelle als Kutscher aufmerksam – und er bekam sie auch. Wieland trat in den Dienst des Barons von Sonnenberg auf dem Schloss Steinhof in Luzern. Um dort arbeiten zu können, benötigte er ein Leumundszeugnis der Königlich Bayerischen Gesandtschaft bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft – auch dieses ist erhalten. Auf Schloss Steinhof lernte der Kutscher die junge Köchin Maria Finus kennen. Die Bauerntochter war 1884 in Watterdingen zur Welt gekommen und hatte „unermüdlich, fleißig, ehrlich und solide“ bei der Freifrau von Teuffel in Karlsruhe als Mädchen für alles gedient. 1906 wechselte sie nach Luzern, wo die Romanze ihres Lebens begann.

Kohlen und Textilien transportierte er dann als Kutscher in Wehr

Da Andreas und Maria heiraten wollten, zogen sie 1907 zurück nach Deutschland. Wieland trat in den Dienst des Textilfabrikanten Hans Herosé und wurde dessen Kutscher. Er musste – so der Briefwechsel – sogar ein Bewerbungsfoto schicken. Laut Fremdenbuch kam Wieland am 10. April 1907 in Wehr an. Am 25. Mai wurde die Ehe zwischen dem Kutscher und der Köchin in der Pfarrkirche zu Senden geschlossen. Das Hochzeitsmahl fand im Bräuhaus „Zum Hirsch“ statt. Das junge Ehepaar bezog die hinter der Villa Herosé gelegene Dienstwohnung. Dort kamen 1909, 1913 und 1926 die Töchter Maria, Margaretha und Walburga (die Mutter von Thomas Reinartz) zur Welt. Wieland kutschierte Kohlen und Textilien zwischen dem Bahnhof Öflingen und der Fabrik – und manchmal auch die Herrschaft in das „Kreuz“ nach Brennet zum Dinieren.

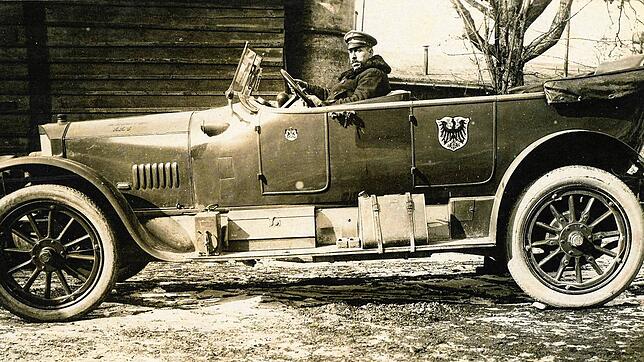

Als Kraftfahrer blieb Wieland der Tod im Schützengraben erspart

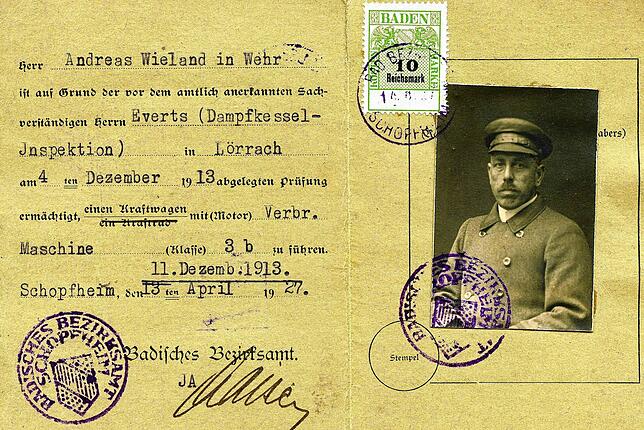

Der Wechsel in die Industrie führte zum Aufstieg in die Lohnklasse IV (über 1500 Mark). Und aus dem Kutscher Wieland wurde 1913 ein Kraftfahrer. Am 4. Dezember legte er beim „amtlich anerkannten Sachverständigen Everts“ in Lörrach die Führerscheinprüfung ab.

Das war Wielands großes Glück. Als der 1. Weltkrieg ausbrach und der Familienvater am 31. Juli 1914 eingezogen wurde, blieb dem Kraftfahrer der tödliche Kampf in den Schützengräben erspart. Vom Kraftfuhrpark Müllheim aus wurde Wieland für die moderne Kriegslogistik eingesetzt. An die Stelle der schweren Pferde- und Ochsenfuhrwerke traten allmählich Lkws. So überlebte Wieland das Massensterben.

Sein Fleiß hatte einen Preis – Wieland erkrankte schwer

Nach der Entlassung am 25. November 1918 arbeitete er wieder als Kraftfahrer bei Herosé und Cie. In seinem Rentenbuch sind zwischen 1896 und 1939 nur 15 Krankheitstage eingetragen. Eine Schrecksekunde brachte der 31. März 1932. Damals wurde ihm wegen der „wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschäftes vorsorglich auf 30. September“ gekündigt. Doch Herosé und Cie. erhielt Kredit und Wieland konnte für 1932 wie gewohnt 52 Arbeitswochen melden. Andreas Wieland arbeitete 1940 noch genau drei Tage. Dann erkrankte er schwer und wurde invalide. Sein arbeitsreiches Leben endete am 17. Dezember 1940 nach 63 eineinhalb Jahren. Wenig Zeit, um die Rente zu genießen.