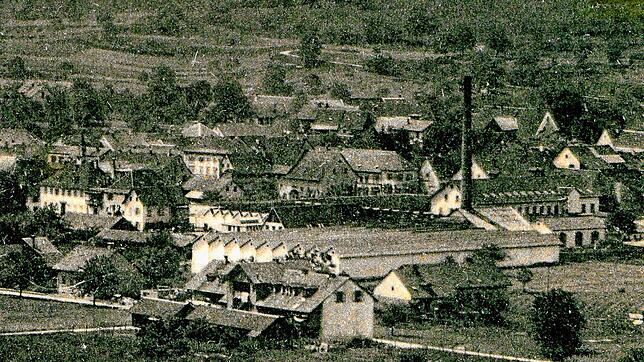

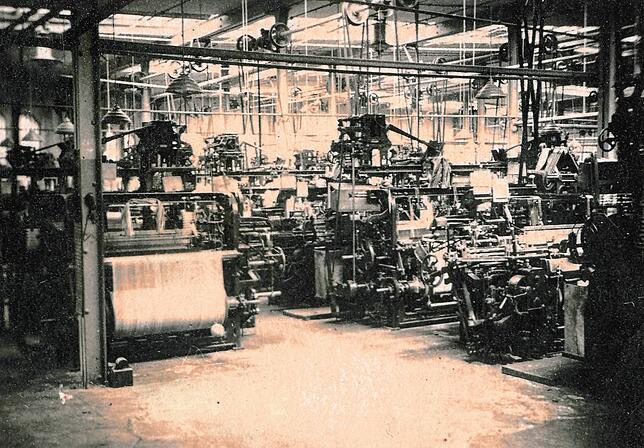

Rosa Kramer, Albert Hirsmüller, Louise Kalt: Diese Namen klingen vertraut in Wehrer Ohren. Man meint, sie erst gestern gehört zu haben. Und doch stammen sie aus einer anderen Zeit. Keiner weiß mehr etwas von diesen dreien. Einzig der Weber-Beruf verbindet sie. Und ein Büchlein, in dem ihre Namen stehen: Ein Lohnheft der Mechanischen Buntweberei Brennet von 1904 bis 1908. Das zerfledderte Heft ist ein Glücksfall. Weder von der Wehra AG noch von anderen Textilbetrieben am Hochrhein sind Unterlagen aus der Zeit um 1900 erhalten, die uns Auskunft über die Arbeitslöhne geben könnten. Da seit Gründung der MBB 1881 viele Dokumente von einer Unternehmergeneration zur nächsten weitergegeben wurden, sind auch einige Webhefte vor der Vernichtung bewahrt worden.

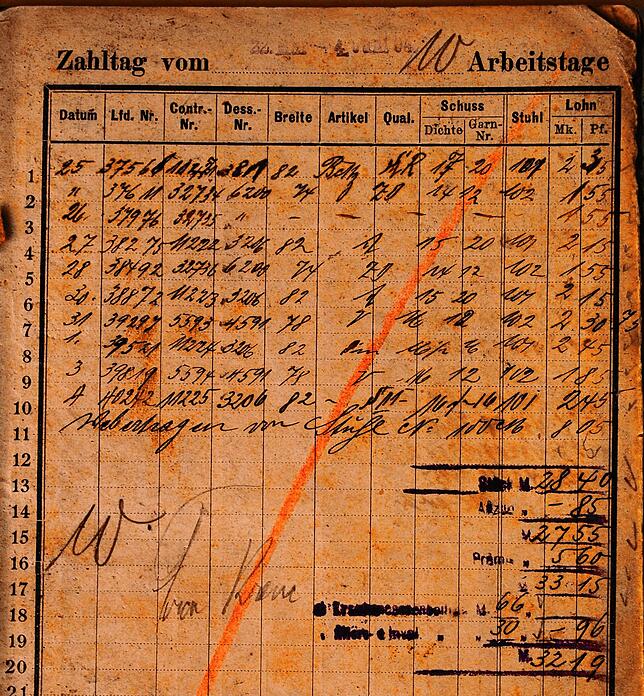

Das Büchlein enthält vorgedruckte Rubriken: Das Datum der Fertigstellung des Webstücks, die Lauf- und Kontrollnummer, das Dessin, die Breite, den Artikelnamen, die Qualität. Vor allem aber die Schussdichte, die Garnnummer (fein oder grob), die Nummer des Webstuhls und am Schluss den Lohn pro Webstück. War der Stoff schmal (zum Beispiel 74 cm), die Schussdichte gering (zum Beispiel 14 Schuss pro Quadratzentimeter) und das Schussgarn dick (zum Beispiel Nr. 12), verdiente der Weber weniger. Wurde jedoch breiter Stoff von hoher Dichte und feinem Schussgarn gewebt, war mehr in der Lohntüte. Die Stücklänge betrug 60 Meter. Für Überlängen gab es Prämien, für Webfehler Abzüge.

Die abgedruckte Abrechnung Rosa Kramers für zehn Arbeitstage vom 25. April bis zum 4. Mai 1904 lässt den Unterschied zwischen einem groben und einem feinen Stoff erkennen: Der feine lag pro Stück über 2 Mark, der grobe darunter. Für ihre Arbeit an den Webstühlen 101 und 102 verdiente sie 32.18 Mark. Abzüge, Prämien und Sozialabgaben flossen in die Lohnrechnung ein. Für insgesamt 23 Stücke, die sie zwischen dem 25.4. und dem 20.5.1904 (also etwa im Zeitraum eines Monats) ablieferte, erhielt die Weberin einen Lohn von 71.29 Mark. Aber oft lag sie, wie ihre Kollegin Louise Kalt, deutlich darunter. Als Rosa Kramer im Sommer 1905 erkrankte, wurde sie von Albert Hirsmüller vertreten. Dieser schaffte sogar 24 Webstücke im Monat, erhielt aber dafür nur 46.30 Mark.

Faul war er sicher nicht. Die große Differenz zum Ergebnis seiner Kollegin erklärt sich aus der viel geringeren Stoffdichte seiner Stücke. Trotzdem verdienten Männer oft mehr als Frauen. Aus einem einfachen Grund: Punkt 11 Uhr ertönte ein Pfiff und die „Ölfi Wiiber“, wie man damals sagte, eilten nach Hause, um ihren Familien das Mittagessen zu bereiten. Deshalb hatten sie Fehlzeiten, die den Lohn schmälerten. Um 1900 konnte der monatliche Weblohn also zirka 70 Mark betragen, aber auch viel geringer sein. Vor solchen Schwankungen waren die „Fabrikbeamten“ bewahrt.

Der MBB-Prokurist Friedrich Geiger erhielt 166 Mark, ein einfacher Angestellter (auch Meister) zirka 80 Mark und der Kaufmannslehrling Eugen Denk 60 Mark monatlich – wie alle anderen Azubis. Ausnahmen für Denk-Söhne gab es nicht. Sein Vater und Vorstand Anton Denk nahm im Monat 666 Mark mit nach Hause. Das war knapp neun Mal so viel wie Rosa Kramer. Heute verdienen Dax-Vorstände im Durchschnitt mehr als 70 Mal (!!!) so viel wie ihre Mitarbeiter. Rosa Kramer, Albert Hirsmüller und Louise Kalt würden sich die Augen reiben.

Doch was konnte man mit 45 bis 70 Mark im Monat anfangen? Die Miete einer Werkswohnung betrug zirka 10 bis 15 Mark. Die Preis für Nahrungsmittel waren folgendermaßen: 1 Brot 54 Pfennig, 1 Pfund Mehl 28 Pfennig, 1 Liter Milch 18 Pfennig., 1 Ei 7 Pfennig, 1 Pfund Räucherspeck 80 Pfennig, 1 Pfund Butter 70 Pfennig, 1 Pfund Schweizerkäse 65 Pfennig, 1 Maggisuppe 10 Pfennig, 1 Pfund Kaffee 2.50 Mark. Viehbesitzer hatten folgenden Ausgaben: 1 Zentner Kraftfutter für Kühe 7.50 Mark, 1 Zentner Heu 3.50 Mark, 1 Doppelzentner Hafer 17.50 Mark, 1 Legehenne 2.30 Mark und ein junges Schwein 8 Mark. Für eine Hausschlachtung verlangte der Metzger 1.50 Mark.

Auch die Kultur hatte ihren Preis

Zwischen 30 Pfennig und 1 Mark kostete der Eintritt für ein Blaskonzert der Feuerwehr-Harmonie oder ein Theaterstück des Gesellenvereins. Der Schoppen Bier dazu kostete 15 Pfennig, das Viertele 25 Pfennig, eine Portion Kutteln 40 Pfennig und eine Bratwurst mit Brot 60 Pfennig. Von Kleidung, Geschirr und Arzthonorar schweigen wir. Man muss kein Adam Riese sein, um zu diesem Schluss zu kommen: Eine zum Beispiel fünfköpfige Weberfamilie war nicht gerade auf Rosen gebettet. Hungern musste keiner mehr wie noch wenige Jahrzehnte zuvor. Aber alle Familienmitglieder mussten sparen – und in die Fabrik oder anderweitig arbeiten gehen, wenn sie das Alter dazu hatten, das heißt 13 Jahre alt wurden. Das weiche Brot vom Äsche-Beck, vom Albietz oder Frickbeck war hart verdient.