Bereits Eberhard von Schönau-Wehr, Chronist der alten Adelsfamilie, hat hinter die mündliche Überlieferung seiner Vorfahren, wonach Kaiserin Maria Theresia Gast im Neuen Schloss gewesen sein soll, ein riesiges Fragezeichen gesetzt. Nicht ohne Grund. Die Kaiserin war reisescheu und hielt sich lieber am Wiener Hof auf, als durch die Weltgeschichte zu kutschieren.

Im Gegensatz zu seiner Mutter war ihr Sohn Joseph II. ein aufgeklärter Herrscher, der sich vor Ort über den Zustand des Reiches informierte. 1777 weilte er bei einer seiner vielen Reisen im „Hirschen“ in Dogern. Der Gedanke, dass er einen Abstecher nach Wehr zu seinen ranghöchsten Statthaltern gemacht haben könnte, liegt nahe. Aber einen Beleg gibt es nicht.

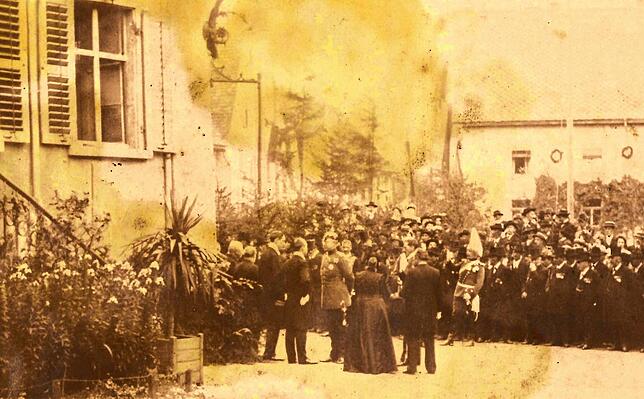

Besser dokumentiert sind die Besuche der Badischen Großherzöge. Davon gibt es sogar Postkarten, die noch heute in Wehrer Fotoalben kleben. Als am 16. Juli 1904 bekannt wurde, dass Großherzog Friedrich I. mit seiner Gemahlin von Todtmoos kommend in Wehr einfahren würde, um „mit einem Sonderzug über Säckingen nach Konstanz“ weiterzureisen, brach Jubel aus. Die Vereine riefen zum Empfang des Herrschaftspaares auf. Für den Veteranenverein, den katholischen Gesellen- und Jünglingsverein, den Unterstützungsverein Germania, die Turner, die Freiwillige Feuerwehr, den Arbeiterfortbildungsverein und natürlich auch für den Gewerbeverein, um nur einige zu nennen, war es eine Frage der Ehre, den hohen Herrschaften einen rauschenden Empfang zu bereiten.

Zwei Tage später war es soweit: Friedrich I. und seine Gemahlin Luise wurden mit „Böllerschüssen und Glockengeläut“ im Klosterhof empfangen und nahmen auf Einladung des Frauenvereins im soeben eröffneten Wehrahof eine „kleine Erfrischung“ zu sich. Der Liederkranz intonierte vaterländische Gesänge. Schließlich wurde das Herrscherpaar von den am Bahnhof Spalier stehenden Vereinen verabschiedet.

Friedrich I. kehrte drei Jahre später zurück – allerdings im Sarg. Nachdem er am 28.9.1907 auf der Mainau verstorben war, wurde sein Leichnam, aufgebahrt in einem Sonderzug, nach Karlsruhe gebracht. Wieder standen die Wehrer Vereine mitsamt der trauernden Bevölkerung am Bahnhof Spalier, um sich vom geliebten Herrscher zu verabschieden.

Diese Begegnungen waren so beeindrucken, dass man beschloss, im Rathauspark ein Denkmal für Friedrich I. zu errichten. Treibende Kraft war Medizinalrat Dr. Kerner. Als Spross einer Poetenfamilie hatte er so manchen Hymnus auf das badische Herrscherhaus verfasst. Der Aufbau des Denkmals sollte aus monumentalen Natursteinen bestehen. Am oberen tonnenschweren Felsblock wurde ein metallenes Bildnis des Großherzogs angebracht. Den Abschluss bildete ein stattlicher Greif aus Bronze, der im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen wurde.

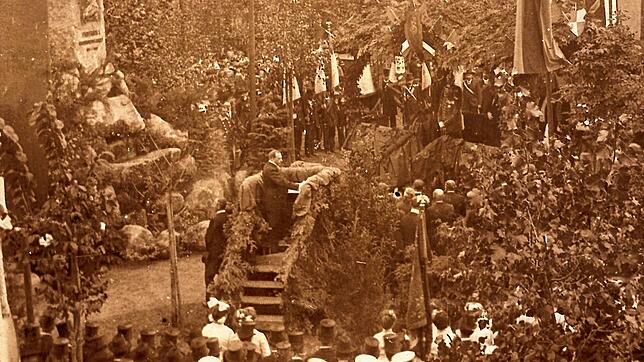

Am Dienstag, 12. Oktober 1909, wurde das Denkmal von Großherzog Friedrich II. enthüllt. Gegen 14.30 Uhr traf er in der motorisierten Staatskarosse ein. Die Glocken läuteten und Böllerschüsse erklangen. Natürlich ruhte die Arbeit. Die Wehrer und ihre Vereine säumten die festlich geschmückte Schopfheimerstraße und die Talstraße (seit 1928 Hauptstraße). Nach dem Empfang im Rathaus wurde das Denkmal höchstpersönlich von Friedrich II. enthüllt. Zum Festredner hatte Bürgermeister Albietz Medizinalrat Dr. Kerner bestimmt. Abschließend besichtigte der Großherzog noch Wehrs Fabriken, um sich danach wieder in Richtung Badenweiler auf den Rückweg zu begeben.

Während vom Denkmal nur noch ein kümmerlicher Rest übrigblieb, ist aus heutiger Sicht die im Grundstein eingemauerte Urkunde von Interesse. Sie enthält eine exakte Statistik Wehrs mit den Namen nahezu aller wichtigen Personen des Ortes. Wehr hatte 3.663 Einwohner, von denen 3.192 katholisch und 471 evangelisch waren. Sie wohnten in 420 Häusern. In der Talschule wurden 630 Schulkinder von 11 Lehrkräften unterrichtet. Medizinalrat Kerner und Walter Flechsig waren die Ärzte. Es gab den Tierarzt Stefan Becker und den Apotheker Ludwig Kaiser. Natürlich wurden auch die Fabriken, Handwerksbetriebe, Geschäfte, Gaststätten und Vereine aufgezählt sowie Daten der Infrastruktur. Sogar die Preise von Lebensmitteln, Vieh und Futter waren notiert. So kostete ein Ei 9 Pf., ein Liter Milch 20 Pf., ein Laib Roggenbrot 45 Pf. und ein Pfund Ochsenfleisch 70 Pf., um nur einige Beispiele zu nennen. Schade, dass in Relation dazu die Löhne und Gehälter nicht aufgefürt wurden. Doch davon soll anhand konkreter Daten aus der damaligen Textilindustrie in einem späteren Beitrag die Rede sein.