Dass die Kirchstraße einmal ein Herzstück Alt-Wehrs war, klingt aus heutiger Sicht wie ein Märchen. Von der erstaunlichen Vielfalt an Geschäften und Handwerksbetrieben früherer Zeiten ist nur noch der Friseursalon Thienger und das Elektrocenter EC Gallmann übriggeblieben. Blickt man aber zurück in die Geschichte des Kirchgasse, wie sie früher hieß, erscheint ein Bild voller Leben mit vielen bunten Details.

Hier gab es ein dörfliches Kaufhaus, einst auch Detaillistengeschäft genannt, mit breitem Warenangebot. Um 1900 schnitt im „Kirchgässle“ ein Friseur Haare, Bärte und auch Hühneraugen. Zum beliebten Gasthaus „Ochsen“ gehörte eine Metzgerei. Ein Sattler betrieb eine Werkstatt mit Ladengeschäft, auch ein Maler hatte sich hier etabliert. Zum Gewerbemix zählten ein Küfer, ein Elektriker mit Fachhandel, ein Blechner sowie ein Glaser, alle mit entsprechenden Werkstätten.

In der Kirchstraße befand sich bis 1938 zudem die Reparaturwerkstatt des weit über Wehr hinaus bekannten Kaufhauses von Gustav Weissenberger, das auch landwirtschaftliche Maschinen und Geräte im Angebot hatte. Milch konnte man im Bauernhof Senger holen, in dessen Stall ein paar Rinder standen, Misthaufen und Jauchegrube inklusive. Sogar ein Färber aus der Zeit vor dem Sieg der Webmaschinen, als es in Wehr noch Leinenweber mit Handwebstühlen gab, betrieb nahe dem Feuerwuhr sein „Färberei-Lokal“ mit Trockenturm.

Die einst so große Bedeutung der Kirchgasse kann aus ihrem Namen abgeleitet werden. Sie führte den Kirchbühl hinauf direkt zur Martinskirche mit dem Pfarrhaus, dem religiösen Zentrum Wehrs. Seit dem Mittelalter bis weit in die Neuzeit hinein war für die Dorfbewohner der sonntägliche Kirchgang Pflicht. Keiner konnte sich entziehen, ohne Schwierigkeiten befürchten zu müssen. Wer den Kirchgang verweigerte, musste mit Sanktionen rechnen, deren mildeste der Hausbesuch durch „Hochwürden“ war. Alle Wege führten zur Kirche, obwohl diese im Falle Wehrs geografisch nicht im Zentrum des Dorfes lag.

Wehr war eine Streusiedlung, die aus „Zinken“ bestand, das heißt Ortsteilen. Nur die Bewohner aus den Häusern des Flienken gelangten ohne die Passage durch die Kirchgasse zur Pfarrkirche St. Martin. Die Enkendörfler hatten die Wahl: Sie konnten über einen Feldweg, die spätere Merianstraße, oder über die Hauptstraße vorbei am prächtigen Schloss der Herren von Schönau zur Kirche gelangen. Letztgenannte Route war (jedenfalls für die Männer auf dem Heimweg) auch deshalb attraktiv, weil an der Dorfstraße die Gasthäuser „Löwen“, „Schwanen“ und „Adler“ lagen.

Die Klosterhöfler jenseits der oberen Wehrabrücke wie auch die Bewohner Oberwehrs hatten ebenfalls eine Alternative: Sie konnten entweder über die Hauptstraße oder die Schopfheimer Straße den Weg zum Gottesdienst zurücklegen. Alle anderen mussten die Kirchgasse passieren. Ein Blick auf die erste detailgetreue Karte Wehrs aus dem Jahr 1777 beweist dies. Von damals etwa 200 Häusern lagen fast 100 im oben beschriebenen Einzugsbereich.

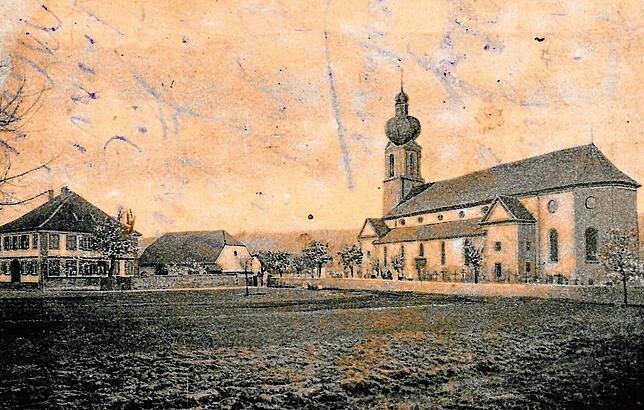

So ist es nicht verwunderlich, dass sich im Kirchgässle ein reiches Geschäftsleben entfaltete, das sich auch auf die Bautätigkeit auswirkte. Seit 1777 wurde eine Reihe neuer Häuser gebaut oder alter vermutlich umgebaut. In der Herrschaftskarte findet man (die Gebäude an der Einmündung Hauptstraße und Kirchplatz nicht mitgerechnet) insgesamt sieben Häuser, fünf Höfe und zwei Katen beziehungsweise „Hüsle“, damals noch mit Stroh gedeckt. 130 Jahre später zählte die Kirchgasse elf schindelgedeckte Häuser in dichter Bebauung. Dies geht aus einer kolorierten Postkarte von 1911 hervor.

Da die Akten des Bauamts nur bis circa 1890 zurückreichen, ist es fast unmöglich, die Entstehungsdaten der einzelnen Häuser zu bestimmen. Einzig der Türstein über dem Eingang zum Gasthaus „Ochsen“ zeigt eine Jahreszahl: 1813. Nach Meinung Erhard Schorms, langjähriger Mitarbeiter im städtischen Bauamt und profunder Kenner der Häuser Wehrs, ist dies mit Sicherheit das Baudatum. Eine Gaststätte wurde hier allerdings erst um 1870/80 eingerichtet.

Kein Wehrer Bauherr hätte 1813 einen Türstein mit falschem Datum eingemauert und sich so der Lächerlichkeit preisgegeben. Wie dem auch sei! Aus den Dokumenten, Fotografien und Erinnerungen einstiger Bewohnern der Kirchstraße lässt sich trotzdem ihre Geschichte rekonstruieren. In einer kleinen Serie wollen wir all diese Geschäfte, Handwerksbetriebe und auch das Schicksal der Bewohner zu neuem Leben erwecken.