Obwohl der Gründer des Elektrogroßhandels August Kaiser (1884-1975) nie offiziell geehrt wurde, zählt er zu den bedeutenden Persönlichkeiten Wehrs im 20. Jahrhundert. Nicht nur wegen seiner Leistung als Unternehmer. Wichtiger ist aus heutiger Sicht die Rolle, die er in Wehr als bekennender Katholik, Offizier und Gegner Hitlers spielte. Zusammen mit dem Fabrikanten Ernst Lenz und der fließend französisch sprechenden Ruth Lettenmeyer übergab er am Abend des 24. April 1945 den Franzosen kampflos Wehr und verhinderte so ein Blutbad.

Die Enkel August Kaisers hüten Dokumente aus seinem Nachlass. Zwar ist ihr Großvater in Jehles Stadtchronik als Hauptakteur bei der Befreiung Wehrs genannt. Auch wird erwähnt, dass ihn die Franzosen von Juni bis Oktober 1945 als Bürgermeister einsetzten. Wieso Kaiser deren Vertrauen genoss, bleibt indes unklar. Genau darüber geben die Familien-Dokumente Auskunft.

August Kaiser war bekennender Katholik. Bereits sein Vater Fridolin, der um 1888 nach Wehr kam und Chef der MBB-Schlosserei wurde, engagierte sich für die Ideen des katholischen Priesters Adolph Kolping. In diesem Sinne erzog er seine Kinder. Nach Mittlerer Reife in Schopfheim und Kaufmannslehre 1911 in Stuttgart kam Kaiser zu Beginn des Ersten Weltkriegs an die Westfront. Er überlebte die furchtbare Schlacht bei Verdun und kehre Ende 1918 als Leutnant nach Wehr zurück. Kaiser, der musizierte, Bienen hielt und Apfelsorten veredelte, war Offizier, aber kein Franzosenhasser. Nach dem Krieg wollte er ein anderes Deutschland, keine Revanche, sondern nur Frieden. Inmitten der Krisenjahre 1922/23 gründete er den Elektro- und Baustoff-Großhandel in Schopfheim und Wehr. Die Hyperinflation, Hungerunruhen und der sogenannten Kommunistenputsch im Wiesental waren die Begleitmusik.

1927 trat der seit 1920 mit Maria Ritter („Gasthof Adler“) verheiratete Vater zweier Söhne (Hans 1921-1944, Werner 1922-1989) politisch in Erscheinung.

Der Leutnant beging eine erstaunliche Tat: „Die erste Nazi-Versammlung in Wehr im Wehrahof habe ich gesprengt, und ich kam als erster auf die Liste der zu Hängenden“, schrieb er am 2. März 1946 seinem Sohn Werner in die französische Kriegsgefangenschaft. Nachdem Hitler 1933 an die Macht gekommen war, verweigerte Kaiser den Beitritt zur Deutschen Arbeitsfront. Er musste unter „Androhung der Geschäftsschließung“ 500 Mark Strafe zahlen.

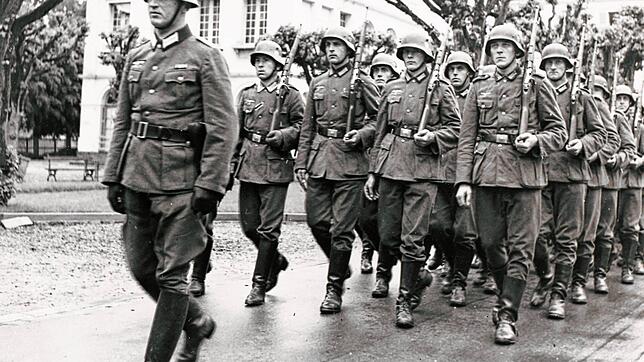

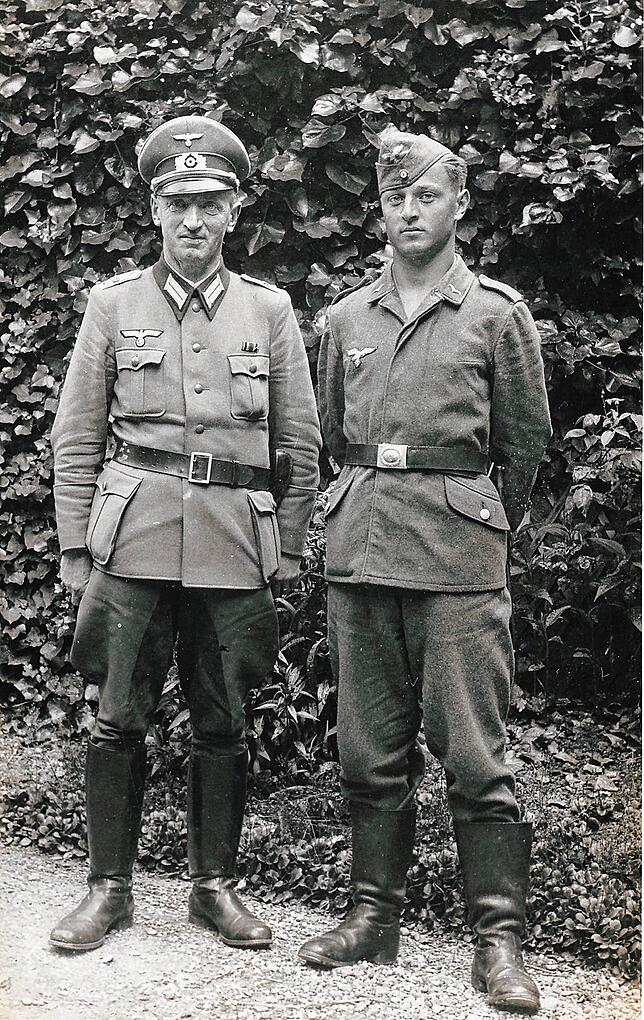

Auch sein Sohn Werner erfuhr den Terror der Hitler-Diktatur. Der junge Katholik wollte kein Hitlerjunge werden. Um 1936/37 wurde er im Pfarrsaal von der Gestapo verhaftet und von NS-Bürgermeister Georg Arnold verprügelt. Es folgten Hausdurchsuchungen und Schikane. 1940 wurde August Kaiser mit 46 Jahren als Leutnant einberufen. In Frankreich wurde er 1942 sogar zum Hauptmann befördert. Mit 50 Jahren verließ er 1943 als „Invalide“ den Dienst. 1945 kam er zum Wehrer Volkssturm und wurde Zugführer.

Kommandant war zwar Lorenz Arnold, aber Kaiser besaß als Hauptmann mit Fronterfahrung am kritischen 24. April 1945 die größere Autorität. Dies geht aus dem zitierten Brief hervor: „Am 24. April haben 59 Mann – die militärische Besatzung von Wehr – auf meinen Befehl die Waffen niedergelegt und sich am Rathaus zur Übergabe versammelt, und auf meinen Befehl haben die Nazis auf dem Rathaus die Hände hochgehoben, als ich die Panzerspitze in der Schopfheimer Straße abgeholt und auf dem ersten Panzer eingezogen bin. Auf meinen Befehl hin wurde die Wehrabrücke bewacht, damit sie nicht gesprengt wurde. All das scheint hier schon vergessen, aber ich verzichte gern auf Dank dafür.“

Wieso Verzicht? Während Kaisers Sohn Hans 1944 in Wien bei einem Bombardement starb, überlebte Werner die Kämpfe im Osten und meldete sich am 24. Mai 45 in Wehr zurück. Doch am 15. Juni kam er mit 40 Wehrern in französische Kriegsgefangenschaft.

Dies war die bitterste Stunde im Leben August Kaisers, der fast auf den Tag genau Bürgermeister wurde. Er schickte Zeugnisse des katholischen Pfarrers Wildemann über die regimekritische Haltung der Familie Kaiser nach Frankreich. Es half nichts. Werner kam erst im April 1947 wieder heim. Trotz dieser Tragik vertraute August Kaiser fest auf die Aussöhnung mit den Franzosen. Seinem Sohn schrieb er: „Wir haben Grund genug, unsere Befreiung vom Naziterror durch (…) freundschaftliche Beziehungen zu unserem siegreichen Nachbarn“ zu vergelten. „Dann wirst Du später einmal als freier Mann Deinem Arbeitgeber (gemeint war der Bauer, bei dem Werner Zwangsarbeit leistete) schreiben und ihn auch besuchen können.“ Dieses Vertrauen sollte nicht enttäuscht werden.