Emilia Loers war zu dem Zeitpunkt als der Anruf kam bereits ehrenamtlich in der Hochschulgruppe Aias in Konstanz aktiv, die Aufklärungsarbeit und Registrierungsaktionen für die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) an der Universität durchführt.

Knapp ein Jahr nach ihrer Registrierung erhielt Emilia Loers den Anruf, dass sie als potenzielle Spenderin für einen Blutkrebspatienten in Frage käme. „Ich war zuerst überfordert damit, dass tatsächlich ich für eine Spende in Frage komme“, erzählt die heute 20-Jährige. „Mir war ja bewusst, wie gering die Wahrscheinlichkeit dafür ist“. Und: Ein Anruf heißt noch nicht unbedingt, dass man seine Stammzellen auch tatsächlich spenden darf.

Im Durchschnitt sind nur ein Prozent der Registrierten letztlich geeignet, wie die DKMS-Mitarbeiterin Demet Kaygusuz sagt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Passt die eigene DNA zu der eines Blutkrebspatienten weltweit, wird der potenzielle Spender kontaktiert – das ist aber nur die erste Hürde. Denn der Spender muss daraufhin bei seinem Hausarzt eine Blutprobe entnehmen lassen und diese der DKMS zusenden, wo das Blut genauer untersucht wird.

In einem der elf Entnahmezentren der DKMS in Deutschland werden die Spender dann noch mal durchgecheckt. Fünf Tage vor der Spende müssen sich Spender morgens und abends außerdem ein Hormon spritzen, welches das Wachstum der Stammzellen anregt.

So lief die Stammzellentnahme in Tübingen ab

Auch Emilia Loers musste weitere Untersuchungen durchführen lassen und sich an den Tagen vor der Spende das sogenannte G-CSF-Hormon spritzen. Es kann grippeähnliche Nebenwirkungen verursachen – so wie bei der Konstanzer Wirtschaftswissenschaftsstudentin.

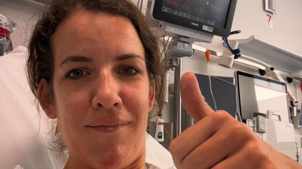

„In der Zeit hatte ich zwar oft Glieder- und Kopfschmerzen, aber nach der Spende war das schnell wieder weg“, erinnert sie sich. Da ihre DNA am Ende tatsächlich zu der des Empfängers passte, konnte Emilia im Februar 2020 – zweieinhalb Monate nach dem ersten Anruf der DKMS – im Entnahmezentrum in Tübingen ihre Stammzellen spenden.

Dabei handelte es sich um eine sogenannte periphere Stammzellentnahme, bei der keine Operation nötig ist. Die junge Frau wurde für mehrere Stunden an eine Maschine angeschlossen, welche die Zellen aus ihrem Blut herausfilterte. Aufwendiger ist die Variante, bei der dem Spender mit einer Operation und unter Vollnarkose etwa fünf Prozent seines Knochenmarks aus dem Beckenkamm am unteren Rücken entnommen wird – die Ärzte nehmen dabei mehrere kleine Einstiche im Bereich des hinteren Beckenknochens vor.

Das Knochenmark, nicht zu verwechseln mit dem Rückenmark, regeneriert sich innerhalb von etwa zwei Wochen wieder von selbst. Genauso wie beim peripheren Verfahren, das laut DKMS mittlerweile als Standard gilt und in 80 Prozent der Fälle angewandt wird. Welches zum Einsatz kommt, hängt vom Patienten ab und wird von den Ärzten entschieden.

Ihre Stammzellspende ging an eine Frau aus der Schweiz

Ob sie mit ihrer Stammzellspende tatsächlich ein Leben gerettet hat, wird Emilia Loers vermutlich jedoch nie erfahren. Sie würde die Empfängerin zwar gern kontaktieren, kann und darf das aber nicht. Denn die Konstanzerin hat an eine Frau aus der Schweiz gespendet, wo strengere Regeln gelten. Deswegen darf sie als Spenderin die Frau weder kennenlernen noch persönliche Daten von ihr bekommen. Außerdem hat sie laut Schweizer Gesetz kein Recht darauf, etwas über den Gesundheitszustand der Empfängerin zu erfahren, selbst wenn diese das will.

Lediglich ein einmaliger anonymisierter Kontakt, also per E-Mail oder Brief, ist erlaubt. Persönliches darf darin nicht preisgegeben werden. Die DKMS liest die Briefe deswegen zuerst und schwärzt gegebenenfalls die Absätze, die solche Informationen enthalten. Erst dann werden die Schreiben an die Empfänger weitergeleitet.

In Deutschland kann man als Spender dagegen unmittelbar nach der Stammzellspende bei der DKMS nach dem Alter, Geschlecht und der Nationalität des Empfängers fragen. Frühestens zwei Jahre nach der Spende dürfen sich Spender und Patient außerdem persönlich kennenlernen. „Es ist schade, dass ich nicht die Möglichkeit habe, die Frau kennenzulernen, aber das ist nicht die Hauptsache“, sagt Emilie Loers. „Allein die Hoffnung, die ich der Patientin damit geschenkt habe, macht so viel aus.“