25. April 1891: Die Freude ist in Konstanz groß. Die geladenen Gäste tragen prominente Namen. Das Fernmeldewesen in Baden hat eine neue Zentrale, und die Stadt hat an der Marktstätte ein imposantes Bauwerk hinzugewonnen. Das Reichspostamt, heute Sparkasse Bodensee, steht für mehr als Briefbeförderung. Es begrenzt den Neubau eines ganzen Viertels, in dem Hotels mit Seeblick dominieren. Somit reiht sich die Sparkasse mit ihren Umbauplänen in eine Tradition ein.

Baden ruft Gewerbefreiheit aus

Es ist eine Phase des Aufbruchs. Sie nennt sich Gründerzeit. Im Deutschen Reich ist die Industrialisierung angekommen, in Baden herrscht endlich Gewerbefreiheit. In Konstanz entstehen etliche Geschäfte an Einkaufsstraßen. Große Hoffnung legen die Menschen in die Eisenbahn. Sie schiebt sich 1863 erstmals über die neu entstandene Rheinbrücke bis zum Bahnhof.

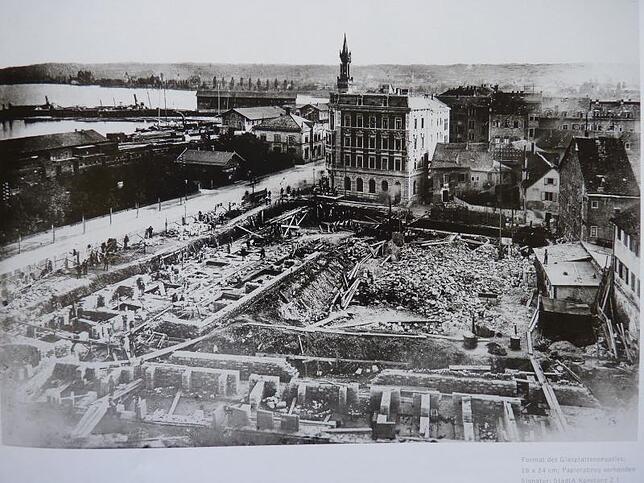

Dieser war die Jahre zuvor entstanden und hat damit die große Veränderung im Südosten der Stadt mit geprägt. Mittelalterliche Bauten verschwanden, um das Viertel für den Einzug der Stahlrösser vorzubereiten. Bahn und Schifffahrt knüpften einen Verkehrsknoten. Güterzüge rollten zum Weitertransport der Güter auf Schiffe. 1871 ging die Eisenbahnlinie nach Romanshorn in Betrieb, 1875 nach Winterthur.

Ein ganzes Viertel entsteht neu

Nur noch wenige Gebäude im Rechteck zwischen Marktstätte, Bahnhofplatz und Sigismundstraße zeugen von der alten Zeit mit kleiner parzellierten Einheiten. Die Bahnhofstraße zum Beispiel „war völlig neu konzipiert worden“, erklärt der städtische Denkmalschützer Frank Mienhardt. Ihre Gestaltung orientiert sich am 1863 entstandenen Bahnhofsturm.

Mit Max Stromeyer kommt 1866 ein Liberaler ins Oberbürgermeisteramt, der kräftig in die Hände spuckt. Er befördert den Bauboom in der Stadt und im Bahnhofsviertel. Das zieht sich nach seinem Rücktritt 1877 – aus der Gründerzeit war längst die Gründerkrise geworden – in der Amtszeit von Otto Winterer fort. Er erlebt den Baubeginn des „Reichspost- und Telegrafengebäudes“ im Jahr 1888 – an der Stelle, an dem das 1816 aufgelöste Kapuzinerkloster stand.

Reichspost erwirbt das Gelände

Die Reichspostverwaltung hatte im Jahr 1885 das knapp 3.200 Quadratmeter große Gelände zwischen Marktstätte, Bahnhofplatz und Dammgasse erworben. Vier Jahre nach der Grundsteinlegung fallen Böllerschüsse zur Eröffnung der Post. Ihre Zentrale ist Teil mehrerer Neorenaissance-Ensembles. Das ehemalige Finanzamt geht 1894 als Hauptsteueramt in Betrieb. Seine Fassade ist ebenso noch gut erhalten wie jene des Hotels Halm, dessen erster Abschnitt 1872 fertiggestellt ist.

Wenig an die Neorenaissance erinnert das Haus gegenüber (Deutsche Bank). Darin war einst ebenfalls ein Beherbergungsbetrieb. Am Bahnofplatz 4 wartet das Hotel Victoria nach Eröffnung auf Gäste, und noch heute blicken Touristen aus ihren Zimmern über den See. Bei den Häusern im Bahnhofsviertel handele es sich um typische Gründerzeitbauten, sagt Frank Mienhardt. Die Fassade, das Gesicht, mutet stolz an, die Rückseiten sind schlicht und nüchtern – gut abzulesen an der Hauptstelle der Sparkasse.

Erste große Zentrale am Fischmarkt

Anlass für den Bau ist der Platzmangel. Im Domizil der Reichspost am Fischmarkt, wo heute Philharmonie und Tourist-Information untergebracht sind, ist es zu eng geworden. Mit Unterstützung des Gemeinderats und von Oberbürgermeister Winterer findet die Reichspost eine Möglichkeit für den Neubau. Die Innenmauern sind aus Backstein, Rorschacher Sandstein für die Kellermauern und die äußeren Erdgeschossmauern, die kunstvolle Außenfassade ist aus rotem Mainsandstein und gelbem Sandstein gestaltet.

Dreieckige Friese am Dach des Hauptportals und zur Marktstätte versinnbildlichen die Kommunikationswege sowie Handel und Gewerbe. Fünf Köpfe über Fenstern sollen die fünf Kontinente darstellen – die Reichspost als völker- und weltverbindende Institution präsentiert sich machtvoll.

In einem an die griechische Mythologie angelehnten Fries thront Neptun als Gott der (elektromagnetischen) Wellen mit Dreizack, an dessen Ende Isolatoren aus Porzellan sitzen, eine Postgöttin ist zu sehen und in den Ecken zwei wohl telefonierende Engel. Warum sie das tun, bleibt Geheimnis des unbekannten Baumeisters.

Gebäude hält Erdbeben Stand

Einer großen Erschütterung, dem Erdbeben von 1911, hält das Gebäude Stand. Allerdings fallen zwei Sandsteinfiguren vom Dach auf die Marktstätte. Die Türme sinken aber immer weiter ein, der weiche Seeboden ist schuld. 1938 treiben Bauarbeiter 150 Zementpfähle ins Fundament, und auch später gibt es immer wieder Nacharbeiten. Dauerhafte Stabilität erhält der Bau dadurch nicht.

1934 endet die Zeit der Oberpostdirektion Konstanz, und sie wird der Reichspostdirektion Karlsruhe unterstellt. Das bedeutet keineswegs weniger Arbeit. Der Fernmeldebereich gewinnt immer mehr an Bedeutung, die Behörde benötigt erneut Platz und mietet in den 1960er Jahren weitere Gebäude an. 1971 entsteht das Fernmeldehochhaus nahe dem Zähringerplatz. 1983 kommt der Zuschlag der Amtsbereiche Radolfzell und Stockach hinzu.

Post expandiert wegen erneuter Platznot

Und wieder gibt es Platznöte. Arbeitsabläufe ändern sich, moderne Technik hält Einzug, die eine Neuorganisation im Postgebäude notwendig machen. Die Konstanzer Hauptpost wird zur größten Baustelle Baden-Württembergs. 44,6 Millionen Mark investiert die Behörde zwischen 1985 und 1989 in Umbau und Erweiterung zwischen Marktstätte und Dammgasse. Im Innenhof kommt ein dreistöckiges Lagergebäude dazu sowie ein Anbau mit Tiefgarage. Steinmetze restaurieren die Natursteinfassade.

Lange währt für die Mitarbeiter die Freude am neuen Glanz nicht. Der Lauf der Geschichte will es, dass die sich ändernden Anforderungen, Aufgaben und Zuständigkeiten zu einem Platzüberschuss führen. Acht Jahre später verkauft die Post, zwischenzeitlich privatisiert, den Prunkbau an die Sparkasse. Nachdem der SÜDKURIER seine Zentrale von der Marktstätte in die Max-Stromeyer-Straße verlegt, gibt es Platz für die Post.

Der dritte Umbau seit 1985

Der nächste große Umbau folgt: Zwölf Fachingenieurbüros und mehr als 100 Handwerksbetriebe passen das alte Reichspostgebäude auf die Bedürfnisse der aus den Sparkassen Konstanz, Friedrichshafen und Überlingen hervorgegangenen Sparkasse Bodensee an. Etwa 67 Millionen Mark kostet das. Fortan ist der Haupteingang im Innenhof, die Kunden betreten die Hauptstelle durch einen Glaskubus: Moderne trifft auf Historisches. 2001 sind die Arbeiten beendet.

Heute, 17 Jahre später, nimmt die Sparkasse Bodensee erneut viel Geld in die Hand. Rund 20 Millionen Euro will sie in den dritten Umbau des Gebäudes an der Marktstätte innerhalb von weniger als 40 Jahren investieren und es für die Vermietung großer Flächen an Einzelhandel und Gastronomie vorbereiten – und an einen Hotelier, der die oberen Stockwerke mit 50 Zimmer einnehmen soll; mit Blick auf den See, wie es im Bahnhofsviertel zum Bild gehört, einst wie heute.

Welche Pläne die Sparkasse hat

Die Sparkasse Bodensee wird, wie der SÜDKURIER berichtete, ihre Verwaltungszentrale nach Friedrichshafen verlegen. Dort ist eine der zwei Hauptstellen. In Konstanz verbleibt der Kundenservice in den unteren zwei Etagen. Frei gewordene Flächen will das Geldinstitut, aus wirtschaftlichen Gründen, an Einzelhändler, Gastronomen und Hotelier vermieten. Wer die 5500 Quadratmeter beziehen wird, steht laut Vorstandsvorsitzendem Lothar Mayer noch nicht fest. Es seien noch keine Verträge geschlossen worden, der Kreis der Interessenten sei allerdings groß.

Das Postwesen in Konstanz: Aufzeichnung aus dem Postarchiv zeigen, dass es das Postwesen bereits 1634 in Konstanz gab. Das erste Postamt entstand 1654. 1780 steuerte der Postwagen zwei Mal täglich das heutige Hotel Barbarossa an. Später war die Post an der Hussenstraße, auf der Marktstätte, nach Übernahme durch den badischen Staat an der Wessenbergstraße, ab 1872 im ehemaligen Rathaus am Fischmarkt und ab 1891 an der Marktstätte/Bahnhofplatz.