Einige Konstanzer hatten schon Sorge und stellten sich die Frage: Was passiert mit dem maroden Häuschen in der Hüetlinstraße? Wird hier etwas neu gebaut? Die Nachfrage des SÜDKURIER wird sie aber beruhigen, denn abgerissen wird hier nichts. Im Gegenteil: Das Gebäudeensemble, das vorwiegend aus dem Mittelalter stammt, wird denkmalgerecht saniert, wie Architekt Gerhard Maier von Bauraum Konstanz berichtet.

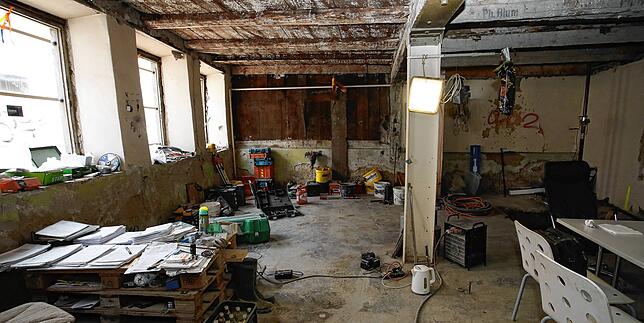

Über den Erhalt der historischen Bausubstanz werden sich sicherlich viele Konstanzer freuen – auch wenn es derzeit noch verkommen aussieht. „Das Haus ist seit etwa 60 Jahren unbewohnt und in ziemlich ursprünglichem Zustand“, so Maier.

Dabei ist das kleine graue Haus am Anfang der Hüetlinstraße gar nicht so alt wie die beiden stattlichen Häuser, die direkt rechts daneben am Bodanplatz liegen. Es stammt aus dem Jahr 1657, wie Gerhard Maier erzählt. Während das Gebäude am Bodanplatz 16 von den Denkmalschützern auf 1462 und das Haus Bodanplatz 14 auf 1464 datiert wird.

Wer darf in den langjährigen Leerstand einziehen?

Warum stand das Häuschen so lange leer? Das weiß der Architekt auch nicht. Vor wenigen Jahren aber wurde das gesamte Ensemble, bestehend aus den drei genannten Häusern sowie einem Hinterhaus von 1830, zum Verkauf angeboten. Erworben hat es dann die Katholische Gesamtkirchengemeinde Konstanz.

„Der Bauherr möchte hier bezahlbaren Wohnraum für seine Mitarbeiter schaffen“, berichtet Gerhard Maier. „Wir bauen insgesamt zwölf Wohnungen unterschiedlicher Größe.“ Die Gesamtwohnfläche beziffert er auf etwa 975 Quadratmeter; im Erdgeschoss werde es noch eine Ladenfläche mit etwa 290 Quadratmeter geben.

Die drei Gebäude werden komplett saniert und umgebaut. In diesem Zug werden die beiden Bodanplatz-Gebäude durch ein gemeinsames, neues Treppenhaus erschlossen. Lediglich das im Jahr 1830 errichtete Hinterhaus, das zum Bodanplatz 14 zählte – laut Maier handelte es sich um eine ehemalige Schlosserei – wurde zwischenzeitlich abgerissen. An dessen Stelle werde ein viergeschossiger Neubau mit Kleinstwohnungen und Dachterrassen errichtet.

Die denkmalgerechte Sanierung ist aufwändig

Mit dem aufwändigen Bauprojekt wurde vor etwa eineinhalb Jahren begonnen. „Der Clou von dem Ganzen ist das Gewerbe“, schmunzelt Gerhard Maier. Der Grund: Der Boden wurde tiefergelegt. Warum das? Die Zimmerhöhe war für heutige Verhältnisse zu niedrig.

„Es wurde auf einen Meter Tiefe abgegraben, und zwar abschnittsweise“, erläutert Gerhard Maier, denn diese Arbeiten wurden von Archäologen begleitet. „Glasscherben und Fasslatrinen wurden gefunden. Es war nichts Spektakuläres.“ Dann wurden die Gebäude abschnittsweise unterfangen und Dämmung sowie der neue Boden eingebracht, so dass nun die Raumhöhe 50 Zentimeter mehr misst, als vor dem Abgraben.

Insbesondere das Gebäude Bodanplatz 14 sei statisch schwierig. So wurde jetzt der Innenhof und die alte Feuergasse zwischen diesem Haus und dem Nachbargebäude Bodanplatz 12 mit Pfählen gegründet, um die Stabilität der Gebäude zu sichern. In diesem Zug wurde auch der alte städtische Kanal, der über den Innenhof führt, erneuert, wie der Architekt erläutert.

Aufwändig war aber auch die Schadstoffentfernung, erklärt Gerhard Maier. Das ist der Nachteil, wenn Häuser im Laufe der Jahrhunderte immer wieder umgebaut werden. Maier spricht unter anderem vom Ausbau von Fensterkitt, PAK-haltigen (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) Elektroleitungen, asbesthaltigen Fliesen und Fliesenkleber und Mineralfaserdämmung.

In alten Gebäuden freuen sich nicht nur Denkmalschützer, sondern auch Architekten über so manche Entdeckung. So kamen beispielsweise historische Böden wieder zum Vorschein, wie Gerhard Maier freudig erzählt.

Beeindruckt ist er von den historischen Fassungen und Malereien, die in einem Raum verborgen waren. Die historischen Deckenbalken allerdings sind teilweise schon morsch. „Die alten Balken belassen wir und ergänzen sie mit neuen“, so Maier, der damit den Begriff der „adaptiven statischen Konstruktion“ erklärt.

Im Mittelalter wurde bereits recycelt

Interessant ist auch das Fachwerk der Gebäude am Bodanplatz, das auch in den Innenräumen sichtbar ist. „Die Außenwand hier ist mit Mönch- und Nonnenziegeln ausgekleidet“, so Gerhard Maier. Das Faszinierende: Die Balken wurden dendrochronologisch untersucht und auf das Jahr 1408 datiert, „obwohl das Haus erst 1462 erbaut wurde“, berichtet er und fügt an: „Bereits im Mittelalter hat man recycelt.“

Ein kleines Schmuckstück ist eine holzgetäfelte Stube im Haus Hüetlinstraße 2. Dieser Raum birgt aber ein großes Problem: Die Farbe ist bleibehaftet. Aktuell liefen bauhistorische Untersuchungen, wie die Farbe entfernt werden könnte. Das noch größere Problem: „Allein die Sanierung dieser Stube würde etwa 100.000 Euro kosten“, so Maier.

Kann sich das die Bauherrschaft leisten, wenn sie eigentlich sozial verträglichen Wohnraum schaffen will? Noch ist die Entscheidung nicht getroffen. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder wird die Stube saniert oder aber die Holztäfelung hinter einer Verkleidung konserviert, „damit sie für die nächste Generation erhalten bleibt“, so Maier.