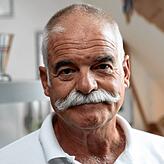

Michael Breuninger ist einigermaßen frustriert. Als Besitzer einer Wohnung in der Benedikt-Bauer-Straße dachte er vor rund zwei Jahren, er könne ganz im Sinne des Zeitgeistes etwas Gutes fürs Klima machen sowie Geld sparen. Er wollte eine Photovoltaikanlage an seinem Balkon im obersten Stockwerk der Gemeinschaftsanlage in der Benedikt-Bauer-Straße befestigen – und damit selbst Strom aus Sonnenlicht erzeugen. In der Stadt, die 2019 als erste in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen hat und die bis 2035 klimaneutral werden möchte.

Eine PV-Anlage besteht aus Solarmodulen, die wiederum aus vielen Solarzellen zusammengesetzt sind. Die Solarzellen bestehen überwiegend aus Silizium, einem Halbleiter. Trifft nun Sonne auf die Solarmodule, werden Elektronen aus den Silizium-Atomen herausgelöst und durch die Struktur der Solarzellen als Strom abgeleitet. Dieser Gleichstrom muss dann in Wechselstrom umgewandelt werden, das übernimmt der Wechselrichter einer Photovoltaikanlage, der entweder als separates Gerät installiert wird oder sich im Stromspeicher befindet.

Die Bundesnetzagentur in Bonn und die Stadtwerke genehmigten die Anlage im Frühling des vergangenen Jahres umgehend – also informierte Michael Breuninger zusammen mit seiner Frau Sandra im April 2020 die Nachbarn und Miteigentümer, die wegen der festen Installation zustimmen müssen, über ihr Vorhaben. Die Anlage habe die Ausmaße des Balkongeländers (3,20 Meter mal 1,10 Meter), 600 Watt Leistung, sei komplett vormontiert, verfüge über eine Garantie über 30 Jahre und werde von einer örtlichen Firma eingehängt, installiert und gesichert.

„Diese PV-Anlagen sind seit Mai 2018 von der Bundesregierung genehmigt. Seit diesem Zeitpunkt sind rund 60.00 Anlagen genehmigt und installiert worden. Die Grauziffer liegt weit höher – zum Beispiel bei Einfamilienhäusern“, schrieb er damals. Er wählte diesen schriftlichen Weg, da aufgrund der Pandemie keine Eigentümerversammlung stattfand. „Wir können mit dieser Anlage 180 Euro pro Jahr an Stromkosten einsparen.“

18 Monate lang lag die Anlage auf dem Balkon der Familie Breuninger und wartete darauf, Sonne in Energie umzuwandeln – ehe in diesem Jahr bei der ersten Eigentümerversammlung seit Beginn der Pandemie die Installation auf der Balkonbrüstung mit zwölf zu sechs Stimmen abgelehnt wurde.

„Das ist nun mal Demokratie“

„Ich beuge mich natürlich der Mehrheit. Das ist nun mal Demokratie“, sagt Michael Breuninger. „Ich kann mich auch mit einer gemeinsamen Lösung aller Eigentümer anfreunden. Doch da wird erfahrungsgemäß nichts passieren“, berichtet er. „Wir haben zwei Solarthermen auf dem Dach für warmes Wasser. Eine davon ist kaputt, und nichts wird getan.“

Werner Wolf, der Sprecher der Eigentümergesellschaft, möchte nicht viel sagen zu dem Fall, da die Sitzungen nicht-öffentlich gewesen seien. Nur so viel: „Der Antrag von Familie Breuninger wurde nach langer Diskussion abgelehnt. Über die Gründe sage ich hier nichts. Eine Gemeinschaftsanlage haben wir allerdings auf dem Schirm, ohne jedoch Konkretes besprochen zu haben.“ Dies sei auch eine Frage der Kosten. Außerdem würde irgendwann sowieso regenerative Energie Pflicht.

Allerdings: Die Gemeinschaftslösung war laut Michael Breuninger erst nach seinem Ansinnen auf den Tisch gekommen. Er erwarte jedoch nicht, dass sie in den kommenden Jahren umgesetzt wird, sagt er.

Michael Breuninger bat darum, bis zur eventuellen gemeinschaftlichen Lösung seine PV-Anlage am Balkon anbringen zu dürfen, um nicht umsonst 1700 Euro investiert zu haben – doch auch das wurde gemäß seiner Aussage abgelehnt. „Das verstehe ich nicht“, sagt er. „Wir sollen als Gesellschaft möglichst auf Solarenergie umsteigen, um unsere ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen. Und wenn man das umsetzen möchte, werden einem Steine in den Weg gelegt. Ich bin wirklich enttäuscht.“

Laut Hersteller würde die Familie pro Jahr 180 Euro Stromkosten sparen – und natürlich das Klima schützen. Nach rund sieben bis acht Jahren hätte sich die Anlage amortisiert, Preissteigerung der Stromkosten berücksichtigt. „Da der Hersteller 30 Jahre Garantie gibt, würde man auf Sicht gesehen sehr viel Geld sparen“, so Michael Breuninger. Nun liegt das Streitobjekt ungenutzt in einer Halle. „Ich finde die ganze Angelegenheit nur noch schade“, sagt der Besitzer.