Es herrschte Aufbruchstimmung in den 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. In Singen vollzog sich in vielen Bereichen ein sichtbarer Wandel. Die Stadt profilierte sich nicht nur zunehmend als Handelsplatz; auch der Bereich Kunst und Kultur erlebte einen massiven Auftrieb. Dabei hatte sich die Stadt bereits unter Theopont Diez offen für die Moderne gezeigt. Doch Mitte der 1980er Jahre entwickelte sich in Singen ein neues Selbstbewusstsein. Das lag auch an dem damaligen Kulturamtsleiter Alfred Georg Frei. Der Historiker hatte sich zur Aufgabe gemacht, den Singenern ihre Geschichte näher zu bringen. Er forschte und ließ über die Arbeitergeschichte forschen. Er zeigte den Bürgern ihre verborgenen Schätze und Talente. So richtete sich der Blick auch auf eine lebendige Kulturszene. Und hier kommt Tom Leonhardt ins Spiel.

„Als mich Dr. Frei damals anrief und mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, das Umspannwerk an der Duchtlinger Straße in einen Ort der Gegenwartskunst zu verwandeln, war ich sofort Feuer und Flamme“, erinnert sich Tom Leonhardt. „Das Gebäude war damals ungenutzt, aber noch völlig intakt. Alles war im Originalzustand. Die Fenster, die technischen Einbauten, die Messgeräte, die verschiedenen Abteilungen.“ Als großen Vorteil sieht Leonhardt auch heute noch die Randlage an. Es würde niemanden stören konnte, wenn in dem aufgelassenen Industriegebäude gearbeitet würde. Nach dem Rundgang war man sich einig: Die Stadt stellte den Künstlern die Immobilie für zwei Monate im Jahr zum arbeiten und ausstellen zur Verfügung. Voraussetzung: Das Haus musste im Originalzustand zurückgegeben werden. Tom Leonhardt, damals noch Kunststudent, übernahm die Verantwortung für das Projekt. Die erste Ausstellung fand vom 15. Mai bis 14. Juni 1987 statt.

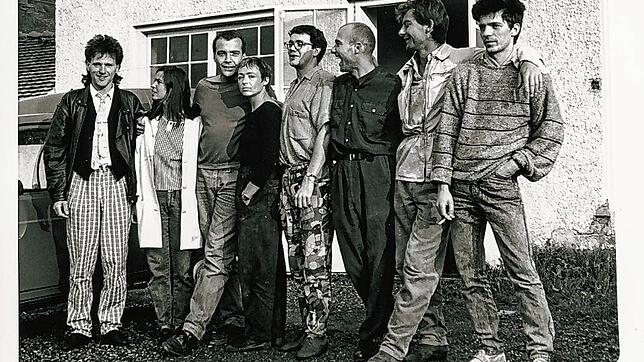

Viel war zu organisieren. „Es gab keine Beleuchtung. Die Verkehrssicherheit war nicht gegeben. Das Haus musste über drei Stockwerke erschlossen werden. Es gab einen Schacht, der abgesichert werden musste. Das haben wir alles übernommen. Zum Glück hatten wir Unterstützung von der Feuerwehr.“ Im Mai 1987 konnte die Künstlergruppe das komplette Gebäude bespielen. Leonhardt hatte zehn Künstler aus der Region mit Schweiz und Österreich eingeladen. „Wir konnten nicht mehr als zehn Leute einladen, um vor Ort zu arbeiten“, erzählt er. Zum Projekt gehörte, dass die künstlerischen Arbeiten im Umspannwerk entstehen sollten. Weitere Künstler durften Arbeiten einreichen. Ziel war es, die Euregio, also den Raum rund um den Bodensee in der Region stärker im Bewusstsein zu verankern. Das Projekt sollte über Singen und über die Landesgrenzen ausstrahlen.

Schnell hatte sich durch überregionale Berichterstattung auch im Fernsehen herumgesprochen, was sich da im Singener Umspannwerk abspielte. Es kamen Bewerbungen aus Hamburg, aus Frankreich, den Niederlanden. „In den fünf Jahren haben wir rund 80 Künstler im Umspannwerk ausgestellt“, erinnert sich Leonhardt. „Es war ein idealer Schutzraum.“

Es gab Landeszuschüsse – auch von Österreich und der Schweiz. Die Stadt hat das Projekt gefördert und die Wirtschaft. Der Singener Mittelstand und der Handel brachten sich ein und engagierten sich für die Kunst, während sich die Großindustrie zurückhielt. Damals war es noch nicht üblich, Sponsoren zu suchen. Er habe keine Berührungsängste gehabt, erzählt Leonhardt. Einige Künstlerkollegen aber schon. Sie seien nicht gerade erfreut gewesen, wenn ihnen ein Manager in Anzug und Krawatte beim Arbeiten im Umspannwerk über die Schulter schauen wollte.

„Etwa vier Monate volle Arbeitszeit habe ich damals jährlich für die Planung und Umsetzung des Projektes Kunst im Umspannwerk eingesetzt“, erzählt Tom Leonhardt. „Das ging alles während des Studiums.“ Danach musste der Künstler für seinen Lebensunterhalt sorgen und konnte nicht mehr so viel Zeit in die Ausstellungen stecken. Von der Stadt hatte er sich eine Grundfinanzierungszusage in Höhe von 15 000 D-Mark erhofft. Doch der Gemeinderat lehnte ab. „Das hat mich fast zerrissen“, erinnert Leonhardt sich. „Da habe ich einen Schnitt gemacht und war außen vor.“ Stolz erzählt er, dass er nie Taxi fahren musste, sondern immer von seiner Kunst leben konnte.

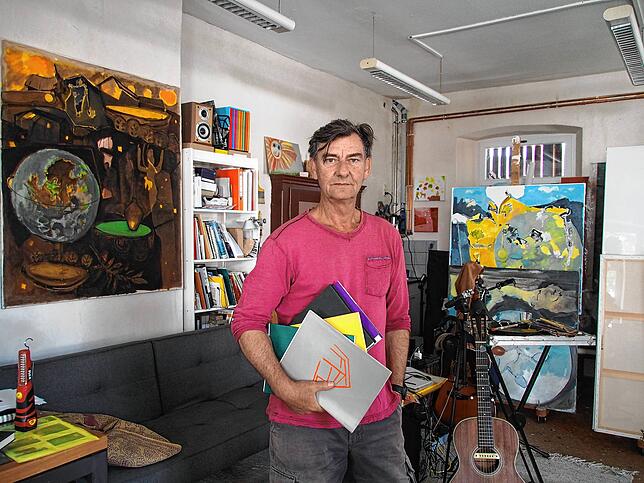

Wenn der Künstler in seinem Wangener Atelier die Zeit nach über 30 Jahren Revue passieren lässt und die Kataloge von der Kunst im Umspannwerk betrachtet, dann ist da auch ein Hauch von Wehmut spürbar. Noch heute hält er die Entscheidung von damals für eine kulturpolitische Fehlentscheidung. 1990 kamen aus ganz Deutschland Bewerbungen um die Teilnahme an der Ausstellung. Es hatte sich herumgesprochen, dass Singen gegenüber zeitgenössischer Kunst offen und kooperativ ist.

Mittlerweile ist das Umspannwerk zu einer Industrieruine verkommen. Alle Armaturen wurden abmontiert, die Kupferleitungen rausgerissen, die Fenster zerstört. Allerdings konnte 2020 mit Unterstützung des Lions-Clubs die Lichtinstallation im Dach erneuert werden. Sie erstrahlt nun bei Nacht vom Stadtrand.

Einst als wissenschaftlicher Zeichner begonnen

Heute betreibt Tom Leonhardt neben seinem Atelier in der ehemaligen Schule in Wangen eine freie Kunstschule, in der er Kinder, Jugendliche und Erwachsene ganzjährig unterrichtet. Zu ihm kommen auch Schulabsolventen, die eine Mappe für die Bewerbung für Studienstätten erstellen müssen. Er selber, Jahrgang 1958, kam über die Archäologie nach Wangen. Dort arbeitete er fünf Jahre lang beim Landesdenkmalamt als wissenschaftlicher Zeichner im Pfahlbauprojekt.