Der Begriff „Migrant“ ist für Filmemacherin Uli Bez völlig falsch. Sie ist eigens von München nach Singen gereist, um ihren aktuellen Dokumentarfilm „Heimaten der Töchter“ im Rahmen der Veranstaltungen zum Weltfrauentag in Singen vorzuführen. Migrationshintergrund ist für sie eine soziale Zuschreibung, ein Stigma, das der Film ad absurdum führen wolle. Es sollte doch selbstverständlich sein, dass Demokratie von Vielfalt und von Übereinstimmungen in den Unterschiedlichkeiten lebt.

Die Organisatorinnen Petra Martin-Schweizer, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Konstanz, Beata Zelezik-Rebmann, Leiterin des Bereichs Integration im Landratsamt, und Linda Kelmendi, Integrationsbeauftrage der Stadt Singen, hatten die Regisseurin Uli Bez eingeladen. Ihr Film „Heimaten der Töchter“ zeigt am Beispiel von fünf Frauen auf, wie Integration gelingt und wie viele Facetten es gibt. Der Wichernsaal der Luthergemeinde in Singen wurde zum Filmsaal.

„Und wann machen Sie einen Film über Singener Frauen?“, wollte Integrationsmanagerin Kelmendi wissen. „Wenn wir Gelder auftreiben können“, antwortet Uli Bez.

Gibt es auch einen Migrationsvordergrund?

Die Filmemacherin erklärte, warum der Begriff „Migrant“ so problematisch sei: „Wenn man Menschen mit dem Label Migrationshintergrund versieht, muss man als Person ohne Migrationshintergrund für sich selbst auch eine Beschreibung suchen, zum Beispiel Migrationsvordergrund. Aber was beschreibt man damit? Ein soziales Gefälle? Eine Wertigkeit? Ich habe noch nie gehört, dass Leute aus USA, oder Holländer, Schweizer, Briten mit dem Label Migrationshintergrund belegt wurden“, sagt Bez.

Doch die Unterscheidung produziere Ausschlüsse und fungiere für die Politik als Alibi, tatsächliche Probleme nicht zu lösen – von der Bildungsungerechtigkeit bis zur komplizierten Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse.

Dokumentarfilmerin ist auf Unterstützung angewiesen

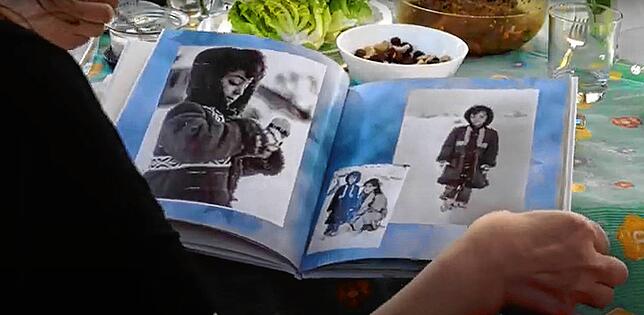

Beata Zelezik-Rebmann hatte die Idee, den Film im Rahmen des Frauentags zu zeigen. „Ich habe vor einigen Jahren in Böblingen in einem Mehrgenerationenhaus den Bez-Film ‚Die Töchter des Aufbruchs‘ gezeigt“, erzählt Zelezik-Rebmann. Eigentlich habe Uli Bez nicht unbedingt einen zweiten Film zu dieser Thematik machen wollen. „Der erste Film entstand 2013“, erinnert sich Uli Bez. Viele hätten sie seither immer wieder angesprochen, ob es eine Fortsetzung gebe.

2019 war es dann soweit und sie fand Unterstützerinnen für den neuen Film. Im Raum Reutlingen fand sie fünf Frauen aus ganz unterschiedlichen Herkunftsländern, die sie in ihrem Alltag begleiten konnte.

Eine Tätowierung macht sprachlos

Im Film geht es um Paloma Späth aus Brasilien, Vicky Zafiroudi hat griechische Wurzeln, Agata Dukat kommt ursprünglich aus Warschau, Melis Boga hat türkische Wurzeln und Nadira Khalikova ist zum Studium aus Usbekistan nach Deutschland gekommen.

Die junge Melis Boga lebt im Heimatort der Regisseurin in ihrer türkischen Großfamilie. „Der größte Wert ist Akzeptanz“, sagt die junge Frau. Wertschätzung und das Mitnehmen anderer Kulturen gehören für sie unabdingbar zum Miteinander. „Ich dachte zunächst, die Deutschen sind arrogant“, erzählt Nadira Khalikova. Doch das sei eine Fehleinschätzung gewesen.

Agata Dukat kam erstmals 1986 über die Grenze in die damalige DDR: „Ich habe gelernt, dass die Deutschen nicht sofort zur Begrüßung umarmt werden möchten.“ Später macht Agata Dukat eine Ausbildung zur Altenpflegerin und erzählt eine bewegende Begebenheit aus ihrer Arbeit – beim Waschen eines Klienten sieht sie die Reste eines Hakenkreuzes auf dem Arm und bleibt sprachlos. Einige von vielen eindrucksvollen Momenten des Films.

Frauen werden in Arbeitswelt benachteiligt

Dass der Filmabend just auf den „Equal Pay Day“ fiel, der auf die anhaltenden Einkommensunterschiede von Frauen und Männern hinweist, haben die Veranstalterinnen zum Thema gemacht: Die Lohnlücke wird jedes Jahr vom Statistischen Bundesamt ermittelt. Derzeit verdienen Frauen im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer in vergleichbaren Jobs, so die Gleichstellungsbeauftragte Petra Martin-Schweizer.

Der Equal Pay Day erinnert als Tag gleicher Bezahlung so daran, dass der Weg zur Gleichstellung längst nicht abgeschlossen ist. Denn bis zu diesem Tag Anfang März haben Frauen umsonst gearbeitet. Im Vergleich zu allen anderen Bundesländern sei Baden-Württemberg sogar das Schlusslicht mit 22 Prozent weniger Verdienst.

Im Anschluss an den Film erzählen Mariia Muradkhanian und Liliana Durnea, warum sie nach Deutschland gekommen sind. „Ich bin nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs mit meinen Eltern gekommen“, berichtet Mariia Muradkhanian. „Ich finde Singen bunt und international und konnte hier gut ankommen“. Sie arbeitet seit Januar 2023 als Sozialarbeiterin bei der Arbeiterwohlfahrt und betreut neu ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine. Das Einzige, was sie vermisse, sind ihr Mann und ihre Katze.

Lob für Willkommenskultur in Singen

Liliana Durnea stammt ursprünglich aus Moldawien und hat, bevor sie nach Deutschland kam, acht Jahre in Italien gelebt. „Ich habe in Deutschland gespürt, dass ich so aufgenommen werde, wie ich bin“, sagt sie. Liliane Durnea arbeitet als Elternbegleiterin bei der Arbeiterwohlfahrt. Beide Frauen fühlen sich wohl in Deutschland und loben die vielen Möglichkeiten, die sie hier haben.