Tonnenweise werden Fleisch, Tomaten, Lauch und Zwiebeln, Sellerie, Sonnenblumenöl und Pilze jedes Jahr im Singener Maggi-Werk verarbeitet. Doch eines kommt nicht in den Topf der Maggiküche: das Maggikraut genannte Liebstöckel. Schon Unternehmensgründer Julius Maggi belehrte seine Kunden beständig, dass seine Würze zwar nach Liebstöckel rieche, aber das Kraut keineswegs darin verarbeitet sei.

Am 9. Oktober vor 175 Jahren wurde der Schweizer Ernährungsprophet 1846 in Frauenfeld geboren. Dem Sohn eines Müllers habe Singen sehr viel zu verdanken, erinnert Reiner Ruft an das Wirken des Unternehmers, der vermutlich erheblich dazu beigetragen hat, dass der Ort 1899 zur Stadt erhoben wurde. Was ihn verwundert, ist die Tatsache, dass bislang keine deutschsprachige Biographie des Schweizer Pioniers erschienen ist. „Einzig auf Französisch liegt eine Publikation vor“, so Ruft.

Voller Freude hat er deshalb Safi Saber, der sich im Rahmen seiner Hauptschulabschlussprüfung dem Lebenslauf des Schweizers angenommen hat, unterstützt. „Ihm ist die Villa Friedwalt an der Rielasinger Straße ins Auge gefallen“, erinnert sich Ruft. Das Gebäude, das heute mehrere Büros und ein buddhistisches Zentrum beherbergt, war einst die Direktoren-Villa der Maggi. Den Unterschied zwischen den Worten Friedwald und Friedwalt musste sich der afghanische Flüchtling Saber erst erklären lassen: Niemand wurde hier beigesetzt, aber Maggi wollte den Frieden walten lassen. „Julius Maggi wirkte auch als Friedensstifter“, schreibt Saber in seiner Hausarbeit über den berühmten Schweizer, dessen Spuren in der Stadt man aber suchen muss. „Auch den 100. Todestag von Julius Maggi im Jahr 2012 hat man in Singen in keiner Weise zum Anlass für irgendeine Erinnerungsveranstaltung genutzt“, erinnert sich Ruft.

Dennoch hat Julius Maggi Spuren hinterlassen. Safi Saber hat ihnen nachgespürt und eine 15-seitige Hausarbeit abgeliefert. Ein Denkmal sucht man vergebens. Vor allem architektonisch kann man aber Maggi in der Stadt noch erkennen. Neben der Villa Friedwalt erinnert der weithin sichtbare Jugendstil-Wasserturm auf dem Firmengelände an den Mann, der in Paris seine Wahlheimat gefunden hat. Das heute leuchtend rot gestrichene, einstige Mädchenheim ist ebenso ein Maggi-Bau wie die gegenüber an der Langestraße gelegenen Arbeiterhäuser. Und an einer Wand im Restaurant Hegau-Haus hoch über der Stadt erinnert ein Zitat an den französischen Meisterkoch Georges Escoffier, ein Zeitgenosse Maggis, der seinerzeit erklärte, dass die wohlbekannte Flasche zur Jahrhundertwende auch in den Küchen der meisten Luxushotels geglänzt habe.

„Nun ist 175 nicht unbedingt eine runde Zahl, aber es gab zum Beispiel im Jahr 2007 eine Sonderbriefmarke der Deutschen Post zu 175 Jahre Hambacher Fest, 2010 wurde eine Silber-Gedenkmünze zum 175-jährigen der ersten deutschen Dampflokomotive und 2016 eine Gold- Gedenkmünze zu 175 Jahre Deutsche Nationalhymne geprägt“, merkt Ruft die Bedeutung des Jubiläums an.

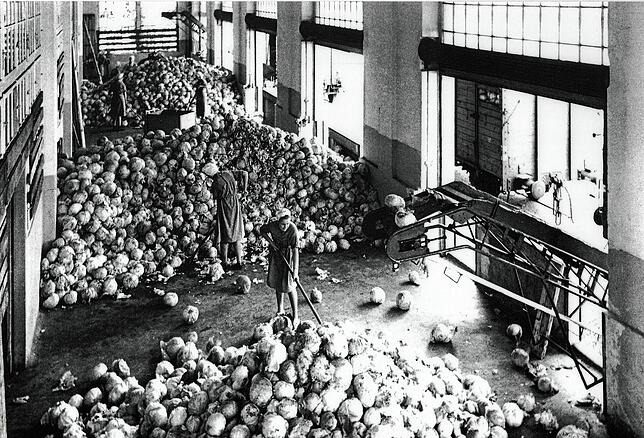

Für Pascal Moser, Werksleiter des Maggi Werks in Singen, bleibt Maggi ein Visionär, der die Bedürfnisse der Menschen erkannt und pragmatische Lösungen entwickelt hat. „Im Maggi Stammwerk in Singen wurden seine ersten Fertigsuppen, Brühwürfel und Würze auf pflanzlicher Basis hergestellt, mit denen die Menschen einfach eine nahrhafte Mahlzeit zubereiten konnten“, betont Moser. Maggi in Singen sei weiterhin stark durch Julius Maggi inspiriert und stolz auf sein Erbe. Die mehr als 420 unterschiedlichen Produkte, die das Team im Stammwerk mittlerweile herstellt, würden nicht nur das Kochen erleichtern, auch wenn die Zeit einmal knapp ist, sondern sollen auch bei einer abwechslungsreichen Ernährung unterstützen. „Wir verarbeiten mehr als 11.000 Tonnen pflanzliche Rohstoffe wie Gemüse, Kräuter, Hülsenfrüchte und Getreidesamen pro Jahr“, zählt Moser auf. Ziel sei, die Produkte mit immer mehr natürlichen Zutaten in gleichbleibender Qualität herzustellen. Dafür würden alle Rohstoffe sorgfältig geprüft und viel Wert auf gute Verpackungslösungen gesetzt. „Wie früher Julius Maggi engagieren sich alle im Werk und bei Maggi in ganz Deutschland mit großer Leidenschaft dafür, den Menschen Produkte mit einem leckeren Geschmack, guten Nährwerten und guten Zutaten anzubieten“, erklärt Moser die Verpflichtung, Maggis Ideen weiter in die Zukunft zu tragen.

Als besonderen Unternehmer in einer besonderen Phase der Industrialisierung beschreibt auch der Hamburger Wirtschaftswissenschaftler Jesko Dahlmann den Schweizer Pionier, der als Beispiel für innovatives Unternehmertum im Sinne des Wirtschaftstheoretikers Schumpeter gelte: Dahlmanns Blick auf einzelne Wirtschaftsakteure beleuchtet die Entwicklung von Unternehmen nicht als abstrakten, sondern als einen von Menschen bestimmten Prozess. „Man muss mit den historischen Fakten vertraut sein, um die wirtschaftlichen Phänomene irgendeiner Epoche – einschließlich der Gegenwart – begreifen zu können“, sagt Dahlmann. Julius Maggi sei es dabei geglückt, Innovation und soziale Verantwortung zu bündeln. Der in Singen angekommene Flüchtling Safi Saber lässt den Philanthropen Julius Maggi vom Arbeiterausschuss des Singener Werks beschreiben: „Wir verlieren einen treubesorgten Chef, der allen sozialen Fragen ein so großes Verständnis entgegenbrachte und sie aus eigenem Antrieb einer glücklichen Lösung entgegenzuführen suchte“, lautete es im Nachruf zu Maggis Tod 1912.

Maggis Magie wäre nicht komplett, wenn er nicht längst vor seinem Tod im Alter von 66 Jahren die Weichen für die Zukunft seines Unternehmens gestellt hätte. Sein früher Tod habe die weitere Entwicklung seines Lebenswerks nicht mehr gefährden können, heißt es in einer Publikation des Unternehmens zum 100-jährigen Bestehen. Er überließ die Aufgaben des Generaldirektors nach 1903 Ernst Michael Schmid, der daraufhin rund 40 Jahre die Geschicke der Maggi auf dem deutschen Markt steuerte. Erst nach dem zweiten Weltkrieg begann ein neuer Kampf um die Zukunft, der im Zusammenschluss mit der Schweizer Nestlé AG sein Ende fand. Entwicklung und Einsatz neuer Maschinen und eine verstärkte Automatisierung machten den weiteren Ausbau des Erfolgs bis heute möglich.

Die Chronik der Erfolgsgeschichte eines Müllers aus dem schweizerischen Thurgau

- 1846 erblickt Julius Maggi in Frauenfeld das Licht der Welt.

- 1863 erreicht die Eisenbahn Singen.

- 1869 übernimmt er nach Ausbildung in Budapest die väterliche Mühle.

- 1882 verschlingen Experimente zur Herstellung von Leguminosenmehlen, aus denen kochfertige Suppen entstehen, nahezu das gesamte Vermögen Maggis.

- 1886 ist die Entwicklung der Maggi-Würze abgeschlossen und ein Jahr später werden im Gütterli-Hüsli Flaschen für den deutschen Markt abgefüllt.

- 1893 startet in Singen die Abmischung der Maggi-Produkte.

- 1894 lässt Julius Maggi sich den selbst entworfenen Kreuzstern markenrechtlich schützen. Maxime: Durch das Kreuz zum Erfolg.

- 1897 wird die deutsche Maggi GmbH gegründet.

- 1899 sind im Jahr der Stadterhebung Singens bei Maggi 450 Menschen beschäftigt.

- 1900 entsteht die Betriebskrankenkasse, ein Mädchenwohnheim wird 1904 gebaut, zwei Jahre später eine Werksbadeanstalt.

- 1907 startet der Männerchor Kreuzstern. Ein Maggi-Marsch wird komponiert.

- 1911 Maggi schließt einen Tarifvertrag mit der Belegschaft.

- 1912 Der Firmengründer stirbt in Küssnacht bei Zürich. (bie)