1200 Jahre, wie kann das sein, wenn Singen erst am 11. September 1899 vom badischen Großherzog Friedrich I. die Stadtrechte erhielt? Die Singener Geschichtsforschung, stark forciert unter dem damaligen Kulturamtsleiter Alfred Georg Frei und gestützt vom ehemaligen Oberbürgermeister Friedhelm Möhrle, hatte noch ein anderes Jahresdatum zutage gefördert. 787 war der Flecken erstmals urkundlich erwähnt worden. Den wenigsten Singenern war diese lange Geschichte bewusst. Als junge Stadt bewegte man sich im Schatten der Konzilstadt Konstanz. Doch das sollte sich im Jahr 1987 ändern.

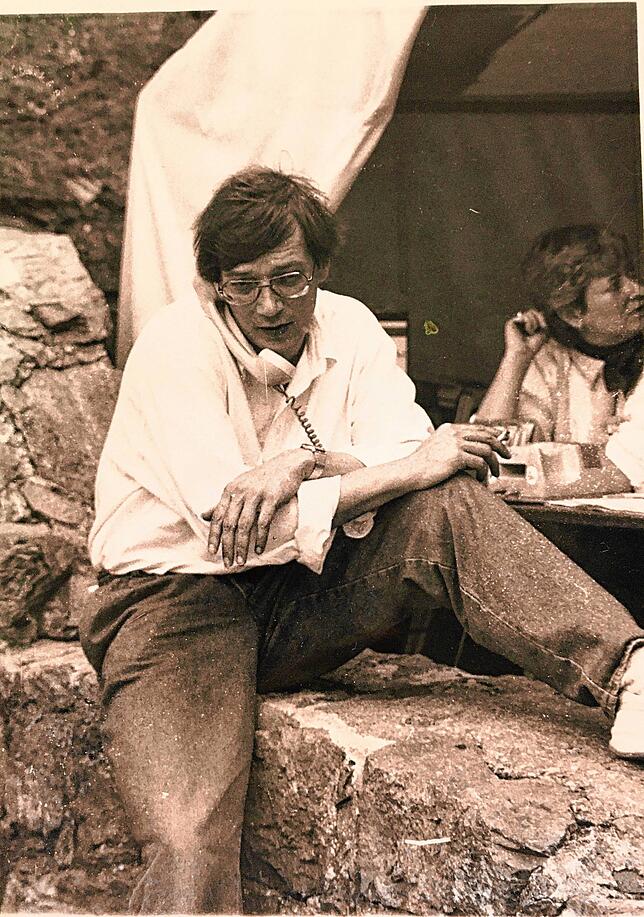

Einer, der den Wandel im Selbstbewusstsein der Stadtbewohner hautnah miterlebt hat, ist Walter Möll. Nach verschiedenen Stationen in der Stadtverwaltung hatte er seine Bestimmung im Kulturamt gefunden, als Alfred Georg Frei die Nachfolge von Herbert Berner antrat. „Schon Berner hatte sich intensiv mit der Geschichte Singens beschäftigt, allerdings eher als Archivar“, erinnert sich Walter Möll. Und weiter erzählt er voller Hochachtung: „Er hat rund 700 Publikationen über die Stadt hinterlassen.“

Aus diesem reichen Schatz konnten seine Nachfolger schöpfen. Neu war unter Alfred Frei allerdings, dass er die Bürger sehr unmittelbar an ihrer Geschichte teilhaben ließ. So weckte er nicht nur ihr Interesse an der eigenen Vergangenheit, sondern förderte auch die Identifikation mit der Stadt. Plötzlich war die Arbeiter- und Bauerngeschichte nicht mehr peinlich, sondern interessant. Und was eignet sich besser für solche Erkenntnisse als ein großes Jubiläum?

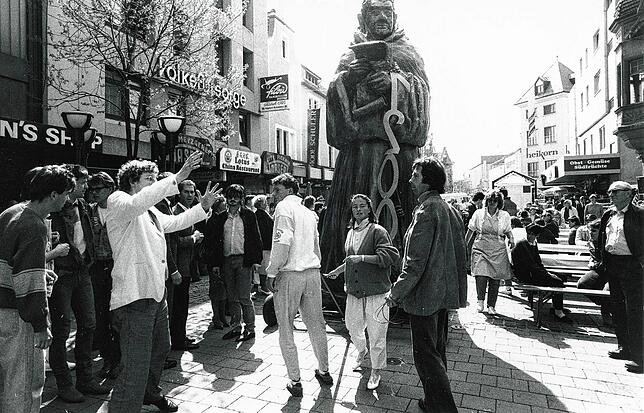

Für Feste sind die Singener immer zu haben. Da ziehen alle an einem Strang und bringen sich mit viel Energie und Eigenleistung ein. So war es auch 1987. Die Frage war: Was hat Singen über zwölf Jahrhunderte zu dem gemacht, was es jetzt war? Der rasante Aufschwung vom bitterarmen Dorf zur Industriestadt kam mit der Ansiedlung der Schweizer Niederlassungen von Georg Fischer, Maggi und der Alu. Diese Betriebe kamen vor allem wegen der guten Bahnanbindung über die Schweizer Grenze. Denn Singen war da bereits ein wichtiger Bahnknotenpunkt, was natürlich für die Verteilung der Produkte von großer Bedeutung war.

Gastarbeiter machten enormes Wachstum der Stadt möglich

Die Stadt erlebte ein enormes Wachstum, vor allem durch die zahlreichen Gastarbeiter, die von der Industrie dringend benötigt wurden. Die Singener selbst hatten nie ein Problem mit den Zugezogenen. Es herrschte damals wie heute eine große Offenheit und freundliche Willkommensatmosphäre. Der Nachteil dieser Haltung war allerdings, dass die verschiedenen Volksgruppen eher unter sich blieben. Italiener, Portugiesen, Türken: Alle pflegten ihre eigene Community, weil sie davon ausgingen, dass sie ja eines Tages in ihre Heimat zurückkehren würden.

Doch es sollte anders kommen. Und daran sind auch die großen Jubiläumsfeierlichkeiten schuld. Die intensive Geschichtsarbeit in den 1980er-Jahren widmete sich nämlich auch diesem Kapitel. Die ausländischen Mitbürger präsentierten sich mit eigenen Programmen und ihren kulinarischen Köstlichkeiten. Kein Hohentwielfest ohne die internationalen Spezialitäten.

Dreh- und Angelpunkt der 311 Veranstaltungen an 365 Tagen war 1987 das Kulturamt mit Walter Möll als Cheforganisator und einem Heer von Helfern. Etwa zwei Jahre dauerte die Organisation. Für die Inhalte der verschiedenen Buchveröffentlichungen und Ausstellungen sorgten Wissenschaftler, die für die Zeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM-Kräfte) in Singen forschen durften. Auch Kulturamtsleiter Alfred Georg Frei brachte sich mit seiner Geschichtsforschung ein. Er veröffentlichte mit „Habermus und Suppenwürze“ ein zentrales Werk über die Geschichte Singens.

Bei den Bürgern wuchs der Stolz auf die Geschichte der Stadt

Drei große historische Ausstellungen widmeten sich den „Bauern und Handwerkern im alten Singen“, „Julius Maggi – Singens würziger Weg zur Industriestadt“ und dem „Arbeiterleben unter dem Hohentwiel zwischen 1895 und 1945“. Der Geschichtspfad wurde mit drei Rundgängen eröffnet. Der „Ekkehard“ wurde fünfmal als Freilichtaufführung auf der Karlsbastion von 60 Darstellern aufgeführt. Zahlreiche Ausstellungen mit hochkarätigen Künstlern sowie Schulkunst wurden gezeigt und das archäologische Hegau-Museum wieder eröffnet. „So viel Geschichtsarbeit wie unter Alfred Frei hatte es in Singen nie gegeben“, erzählt Walter Möll anerkennend. „Das Besondere war, dass sehr viele Laien eingebunden wurden – Schüler, Zeitzeugen, Laienschauspieler.“

Seine eigene Leidenschaft kam in diesem besonderen Jahr auch nicht zu kurz. Walter Möll ist begeisterter Eisenbahner und bekennender Jazzfan. Außerdem schätzt er als Vorsitzender der Muettersproch-Gesellschaft die alemannische Mundart. Die Liebe zur Eisenbahn konnte er beim großen Eisenbahnfest mit zahlreichen besonderen Zügen und 50.000 Besuchern am und im Singener Bahnhof ausleben. Bereits zwei Jahre zuvor hatte Friedhelm Möhrle die Bahn um die Renovierung des Bahnhofes gebeten und tatsächlich Gehör gefunden. Zum Jazz im Rahmen des Hohentwielfestes hatte Möll sieben Bands auf die Karlsbastion und die untere Festung geholt. „Wir hatten 7000 Besucher“, erinnert er sich. „Das wäre heute undenkbar.“ 1974 hatte er mit Ehrenamtlichen vom Haus der Jugend das erste Jazzfest mit progressivem Programm aus der Taufe gehoben. Schnell entwickelte sich das zum Geheimtipp.

Es gab aber auch ein paar Flops. Die Organisatoren hatten sich vorgestellt, dass die Singener zum Jahresbeginn 1200 Feuerwerksraketen zu je 1200 Pfennigen verschießen würden. Doch 400 Raketen blieben übrig. „Auch 1200 Bäume zu pflanzen, haben wir nicht geschafft“, erinnert sich Walter Möll. Alles nicht so schlimm. Als wichtigstes Ergebnis dieses ereignisreichen Jahres bezeichnet Möll das veränderte Bewusstsein der Singener: „Sie waren plötzlich stolz auf ihre Geschichte.“