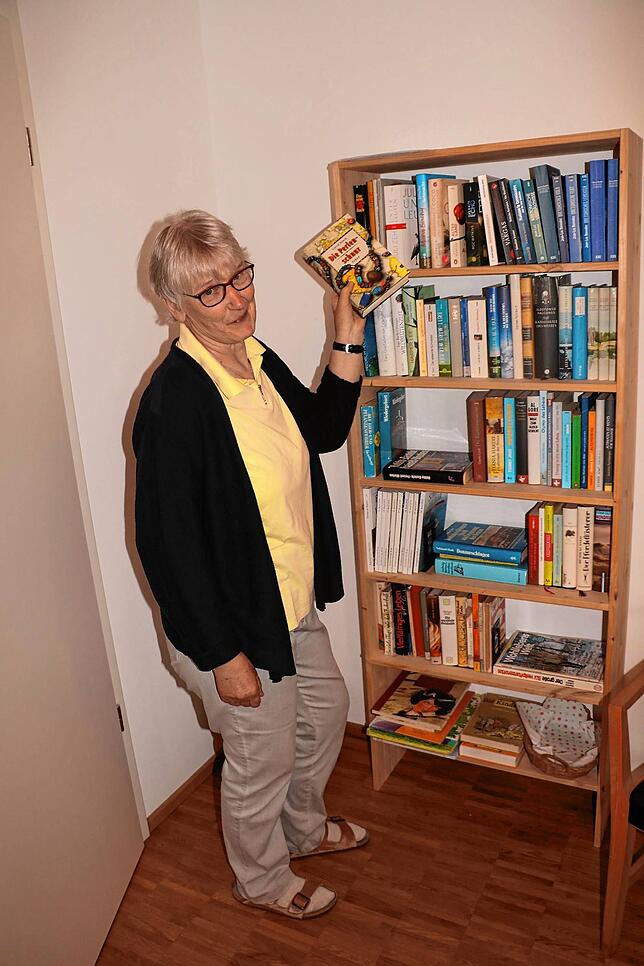

Ingeborg Kettern schließt die Tür zum „Herzstück“ auf. „Jeder hat einen Schlüssel“, sagt die 70-jährige Mathematikerin im Ruhestand und lädt in einen hellen Raum mit Küchenzeile, großem Tisch, Couchzone. „Jeder“ heißen in ihrer Diktion die Teilnehmer des Wohnprojekts „Palette“, das Herzstück ist die von den 13 Teilhabern gemeinsam getragene Wohnung: eine der Besonderheiten dieser freiwilligen Hausgemeinschaft, die seit wenigen Wochen wirklich komplett ist.

Personell komplett, immer noch zusammenwachsend, aber den Corona-Beschränkungen unterworfen. In der Wohnung im Erdgeschoss wurden schon Geburtstage gefeiert, gemeinsam gefrühstückt oder Fernsehen geschaut. Das ruht gerade und auch eine Wiederholung des ersten Sommerfestes 2019 steht in den Sternen. Mit am meisten vermissen aber auch Christa Beisel und Gabriele Reydt den monatlichen Jour Fix: Treffen, bei denen Organisatorisches besprochen, aber auch Verabredungen getroffen werden.

„Da geht es auch schon mal gemeinsam ins Kino oder zum Walken“, sagt Reydt. Bei den Jours Fixes besprechen sich die Arbeitsgruppen. Bei Müll, Garten, Rasen mähen, Aufzug oder Tiefgarage ersetzen Teams einen Hausmeister. Und wenn es klemmt, wird eine Lösung gesucht. „Anfangs war die Altpapiertonne immer voll. Seither sortieren wir die Kartonagen gesondert. Und irgendjemand fährt sie dann auf den Wertstoffhof“, berichtet Kettern.

Ein Team kümmert sich um die Belegung des Gästezimmers in der Gemeinschaftswohnung. Das hat sich gut angelassen. „Auswärtige Freunde, Verwandtschaft und natürlich die Neugierde“, lacht Beisel. Die 69 Jahre Sozialarbeiterin im Ruhestand, die sich im Weltladen und im Kirchengemeinderat engagiert, fühlte sich vom ersten Tag an im Haus angekommen. Acht Jahre ist es her, dass das Grundstück an der Villinger Straße neben der Lehrerakademie in Besitz der Baugemeinschaft kam: ein langer Zeitraum voller Ungewissheiten, bis es nun, im zweiten Sommer, auf nahezu allen Balkonen grünt und die Hausgemeinschaft sogar einen kleinen Kartoffelacker ihr Eigen nennt. „Diesen Weg möchte ich nicht noch einmal gehen“, sagt Kettern deshalb mit Blick auf die Unwägbarkeiten von damals.

Haus und Gemeinschaft finden Interesse. „Zunächst ist das schöne Gebäude von außen Gesprächsthema“, sagt Kettern. Aber wie das Zusammenleben funktioniere, gerade auch beim Älterwerden. „Wir helfen uns, aber wir pflegen uns nicht gegenseitig“, stellt das Trio fest. Grundsätzlich sollte jeder so lange wie möglich in seiner eigenen Wohnung bleiben können. Um dies zu ermöglichen, gebe es professionelle Dienste, meint Beisel. Dabei wird der Begriff Hilfe vielfältig gelebt.

Eine behinderte Hausbewohnerin bekommt mit Vorlesebesuchen etwas Sonne ins Leben. Und weil bei Kettern und Reydt gerade die Waschmaschine streikt, dürfen sie bei einer Nachbarin ein Stock höher waschen. Durchgängig begehbare Balkone oder eine befestige Fläche auf der Tiefgaragenbegrünung sind weitere Möglichkeiten der Begegnungen. „Ein Gang in den Keller kann länger dauern“, schmunzelt die 70-jährige Rentnerin Reydt, die früher als Hausdame in einer Seniorenresidenz gearbeitet hat.

Das Wohnmodell ist unfertig, die Einrichtung wird komplettiert. Auch in der Gemeinschaftswohnung. Vorhänge an den Fenstern gibt es noch nicht. Wichtiger sei doch, dass die Wohnung genutzt wird, meint Beisel. Ein jüngerer Hausbewohner lerne dort momentan auf seine Meisterprüfung. Ohne Ablenkung. Das Leben in der Villinger Straße 31 passt sich den Gegebenheiten an. Im Moment noch nach innen gerichtet, aber durchaus mit der Option demnächst mal einen Tag der offenen Tür auszurichten, um das Projekt in der Stadt und der Nachbarschaft vorzustellen.

Vielleicht kommen dann auch erfüllte und reduzierte Erwartungen zur Sprache. „Anfangs habe ich mir wöchentliche Spiele- oder Handarbeitsabende erhofft“, berichtet Beisel vom enthusiastischen Start. Das passt aber nicht zu Berufstätigkeit und vielfältigen anderen Aktivitäten. Ein Lernprozess.

Einen anderen Traum musste die Hausgemeinschaft wegen eines Unglücks begraben. Aus dem Holz eines auf dem Grundstück gefällten Ahornbaums sollte eine Sitzbank für den Gemeinschaftsraum entstehen. Das Holz lagerte in einer Schreinerei in der Region. Der Betrieb brannte ab, der Werkstoff leider auch.

Ein weiter Weg zum besonderen Heim

- Im Zeitraffer: Als zeitweise 40 Mitglieder zählende Verein „Wohnen im Alter“ ging das generationenübergreifende Hausprojekt 2003 an den Start. 2012 erwarb die Wohnprojekt Palette GmbH das Grundstück an der Villinger Straße 31, Argumentation und Werbung brachten in den folgenden Jahren die Hausgemeinschaft zusammen. Als 2016 der Bauantrag für das 2,9-Millionen-Euro-Vorhaben eingereicht wurde, war nur eine der 13 Wohnungen nicht verkauft. Die Bauzeit dauerte von Herbst 2017 an rund anderthalb Jahre. Der Einzug begann im April 2019. Seit etwa vier Wochen sind alle Wohnungen bewohnt.

- Die Bewohner:Das Ziel, das Haus komplett über drei Generationen zu beleben, wurde bisher nur bedingt erreicht. In neun Wohnungen leben die Eigentümer, vier Wohnungen gehören Investoren. Zwei Senioren-Ehepaare, vier jüngere Paare, vier alleinstehende Frauen und eine Alleinerziehende mit einer Tochter gehören zur Hausgemeinschaft: und in der großen, familientauglichen 140-Quadratmeter-Wohnung haben jetzt eben Großeltern häufig ihre Enkelkinder zu Besuch.

- Die Einordnung im Land: Das Interesse an Baugemeinschaften nehme zu, sagt Martin Link vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen in Stuttgart. In Universitätsstädten wie Tübingen mit über 100 Baugemeinschaften, aber auch auf dem Land. Die Zielrichtung sei unterschiedlich: günstiger bauen, ökologisch bauen oder generationenübergreifendes Gemeinschaftsleben. Die Schwierigkeiten sind oft ähnlich. Gleichgesinnte und ein Grundstück müssen gefunden, etwas anderes aufgeben werden.

- Die Sicht im Bund: Auch ohne Statistik lasse sich eine zunehmende Tendenz für alle Formen gemeinschaftlichen Bauens und Wohnens bestätigen, sagt Norbert Post. Der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Baugemeinschaften sagt, einen Boom gebe es zwar in Städten, aber besonders dort, wo die Grundstücksvergabe von den Kommunen an Baugenossenschaften bewusst gesteuert wird. Die Motivation fürs Gemeinsamprojekt sei vom kinderreichen Umfeld, einer verlässlichen Nachbarschaft oder einem inklusiven Hintergrund breit gestreut. Reine Seniorenprojekte seien eher die Ausnahme. Bei allen Motivationen spiele die Kostenfrage eine große Rolle. Baugemeinschaften können durch organisatorische Eigenleistungen das Kaufbudget entlasten. Größte Herausforderung sei in der Regel die Grundstücksbeschaffung. Zudem müssen die Aspiranten passen. „Als Mitglied einer Baugenossenschaft trägt man ein gewisses wirtschaftliches Risiko und braucht daher etwas wirtschaftlichen Spielraum, Geduld und Toleranz“, so Post.