Wenn heute die bärenstarken Elektroloks ihre Züge die steigungsreiche Strecke zwischen Hausach und St. Georgen hinauf ziehen, denkt kaum noch jemand an die enormen Anstrengungen, die für die Elektrifizierung der Schwarzwaldbahn notwendig waren.

1873 wurde die wohl schönste Gebirgsstrecke deutscher Eisenbahnlinien zwischen Offenburg und Konstanz auf dem Abschnitt Hausach – Villingen dem Verkehr übergeben. Schon seit 1869 war Villingen durch die Eisenbahn mit Donaueschingen und Rottweil verbunden.

Der geniale Bauingenieur Robert Gerwig hatte nach langer Planungsphase die kurvenreiche Strecke zwischen Hausach und dem Scheitelpunkt bei Sommerau projektiert. Die Vorgabe lautete, dass die gesamte Strecke auf badischem Gebiet verlaufen müsse. Wesentlich einfacher wäre es gewesen, wenn man die Strecke auf der sogenannten „Schiltachlinie“ über Schramberg hätte bauen können.

Züge durften nur über badisches Gebiet fahren

Dem stand aber die Kleinstaaterei im Wege und auch die wirtschaftliche Erwägung, dass die neue Eisenbahnlinie die badischen Industriestandorte erschließen und nicht umfahren sollte. Die Züge wären dann nämlich über württembergisches Gebiet Richtung Villingen gefahren.

Die Gerwig‘sche Lösung brachte es mit sich, dass die Höhe zwischen Hausach und Sommerau über Doppelschleifen zu erklimmen ist. Zu diesem Thema gibt es viele interessante Details in dem Buch von Albert Kuntzemüller „Die badischen Eisenbahnen“. Ein Fundus an Informationen rings um die Schwarzwald-Bahn bietet auch das Buch „Die Schwarzwald-Bahn“ von Klaus Scherff.

37 Tunnel auf der Strecke

Die aufwändige Streckenführung war notwendig, um über die Verlängerung des Fahrwegs eine geringere Steigung für die seinerzeit schwachen Dampflok zu erreichen. Und um die Eisenbahnstrecke vor Geröll- und Schneelawinen zu schützen, verlegte Gerwig den Schienenstrang immer wieder in mehr oder weniger lange Tunnel. Die Züge durchfahren bis heute ganze 37 Tunnel auf diesem Streckenabschnitt.

Große Probleme bei der Elektrifizierung

Aber gerade diese vielen Tunnel stellten die Bauingenieure viele Jahrzehnte später bei den Elektrifizierungsarbeiten vor große Probleme. Man wollte damals den Betrieb der Gebirgsstrecke auf leistungsstarke Elektrolokomotiven umstellen und musste hierzu Fahrdrähte über den Gleisen montieren – also offene Stromleitungen, von denen die Elektroloks mittels Stromabnehmern kontinuierlich die notwendige Energie für ihren Fahrbetrieb erhalten.

Elektrische Loks brauchen für ihre Technik mehr Platz im Tunnel

Schwierigkeiten entstanden hier durch de Tatsache, dass Elektroloks mit ihren Stromabnehmern einen deutlich größeren Tunnelquerschnitt benötigen als die zuvor hier verkehrenden Dampf- und Diesellok. Es braucht über den Loks einfach mehr Platz, die alten Tunnels waren dafür aber zu niedrig.

Nun hatte Gerwig beim Bau auf den stabilen Untergrund geachtet und die Tunnelmauern direkt auf den Fels gestellt. Eine Vergrößerung des Tunnelquerschnitts nach oben kam aus Kostengründen nicht in Frage, sodass nur das Tieferlegen der Gleise in Betracht kam.

Gespräch mit einem Zeitzeugen

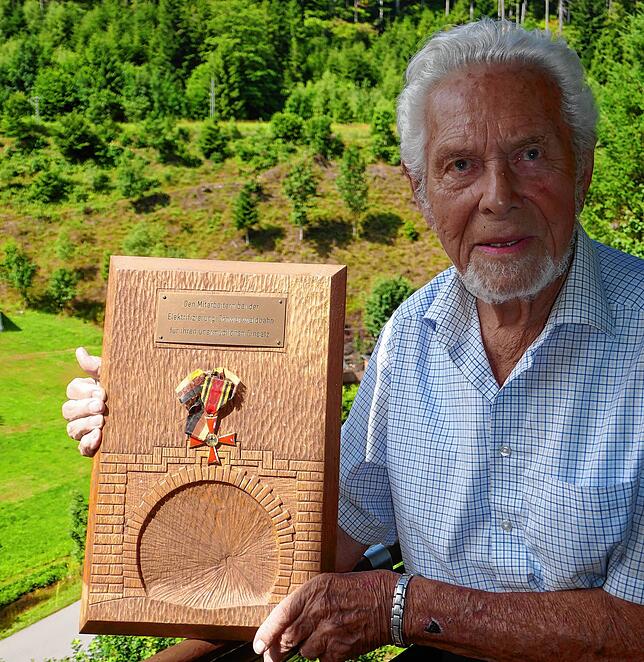

Mit dem pensionierten Oberbaurat Manfred Mattmüller lebt heute noch ein damals maßgeblicher Bauleiter ganz in der Nähe der Schwarzwaldbahn in Gremmelsbach. Der SÜDKURIER hatte die Gelegenheit, mit dem Zeitzeugen ein Gespräch zu führen.

„Man kann es sich kaum vorstellen. Damals wurde der Zugbetrieb auf der ganzen Strecke trotz der umfangreichen Baumaßnahmen aufrecht erhalten“, so der rüstige 92-jährige. In 35 von 37 Tunnel musste die Tunnelsohle um bis zu 60 Zentimeter abgesenkt werden. Nur der Kleine Triberger Kehrtunnel wurde am Firstgewölbe nach oben aufgeweitet.

75.000 Kubikmeter Gestein entfernt

„Wir haben 75.000 Kubikmeter Gestein entfernen und die Tunnelwände mit Moniereisen und Beton stabilisieren müssen, bevor die neue Fahrbahn verlegt werden konnte“, erinnert sich Mattmüller. Der erfahrene Sprengmeister Manfred Brunner aus der Südwest-Saline in Kochendorf hatte hier sein Können unter Beweis gestellt.

38 Tonnen Sprengstoff waren allein im Großen Triberger Kehrtunnel vonnöten, um 1200 Kubikmeter Fels dem Berg zu entreißen. 80.000 Explosionen störten die Schwarzwaldruhe im Raum Triberg in dieser Zeit.

12-Stunden-Schichten waren keine Seltenheit

Manfred Mattmüller schwärmt heute noch von dem guten Zusammenhalt bei den Arbeitern, die in zwei 12-Stunden-Schichten für einen zügigen Baufortschritt sorgten. „Vor allem lagen wir praktisch immer im Zeitplan. Und wenn es mal klemmte, dann hatte der Tag halt 38 Stunden“, ergänzt der Bahnfachmann mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Für seine hervorragenden Leistungen wurde er nach Fertigstellung mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

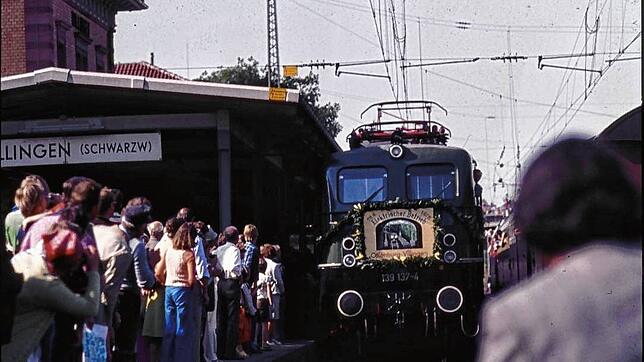

Am 28. August 1975 war es soweit

Als am 28. August 1975 der erste offiziell von einer E-Lok gezogene Zug den Bahnhof Villingen erreichte, hatte die damalige Bundesbahn noch einen zweiten Grund zu feiern. Mit Erreichen des Bahnhofs Villingen war der 10.000. Kilometer auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland elektrifiziert worden.

Noch heute zeugt eine Bronzetafel von diesem Meilenstein elektrischer Zugförderung. Welch positiven Stellenwert das Bahnfahren noch vor 50 Jahren hatte, zeigen die umfangreichen Berichte damals im SÜDKURIER über die Feierlichkeiten vor und im Bahnhof Villingen. Eine Fahrzeugschau und ein Volksfest auf dem Bahnhofsvorplatz lockte eine große Schar von Interessierten an. Auch hierzu gibt es reichlich Material im doppelstädtischen Stadtarchiv.

Doch bevor seinerzeit die Elektrifizierung überhaupt angegangen werden konnte, musste auf politischer Ebene mancher Kampf ausgefochten werden.

Zum einen wollte die württembergische Dieselfahrzeugindustrie mit ihren Schwergewichten im Bereich der Diesellokmotoren- und Getriebeproduktion – Mercedes-Benz AG aus Stuttgart, Maybach-Motoren GmbH aus Friedrichshafen und Voith Getriebe KG aus Heidenheim/Brenz – die Schwarzwaldbahn als Teststrecke für Lokomotiven nutzen, die mit ihren Antriebskomponenten ausgerüstet waren.

Hohe Kosten schreckten lange ab

Zum anderen setzten die hohen Kosten für die Elektrifizierung ein Fragezeichen hinter die Rentabilität einer solchen Maßnahme, ist einem Jahresheft zur Schwarzwaldbahn des Landesdenkmalamtes zu entnehmen.

Die Elektrifizierung der Schwarzwaldbahn war aber schon in den frühen 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erstmals festgehalten und auch für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ins Auge gefasst worden. So konnten durch geschickt eingefädelte Finanzierungsmodelle zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Bundesbahn 1972 endlich die Planungen und die anschließende Bauausführung auf den Weg gebracht werden. Hier ist vieles nachzulesen in einem Band der Landesdenkmalpflege „Wie die Eisenbahn den Schwarzwald veränderte.“

Mit dem ICE nach Hamburg

Heute bewältigen die 8000 PS starken Drehstrom-E-Loks die Bergfahrt mit der zulässigen Streckenhöchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern, wo die zuvor fahrenden 2200 PS starken Dieselloks vom Typ V200 mit lediglich 45 Stundenkilometern und gewaltigem Dieselqualm die Steigungen bezwangen.

Gemäß dem Sommerfahrplan 2025 fahren nun sogar ICE-Züge auf ihrem Weg von Hamburg nach Konstanz durchgehend elektrisch auf der Schwarzwaldbahn.

Und noch einen Vorteil haben die heutigen E-Loks: Deren Motoren können nämlich bei der Talfahrt als Generatoren genutzt werden, sodass – rein rechnerisch betrachtet – drei talfahrende E-Lok einen bergfahrenden Zug mit elektrischer Energie versorgen.