Früher hingen die Thermometer noch an der Außenwand eines Hauses oder des Viehstalls. Man musste zumindest den Kopf aus dem Fenster strecken und fühlte, ob es kalt oder warm ist. Der Bezug zum Wetter nimmt allerdings immer mehr ab, weil wir schon beim Aufwachen im warmen Bett mit Blick aufs Smartphone erfahren, ob wir uns heute dick oder dünn anziehen müssen, ob es sonnig oder regnerisch wird – und das kann gerade in der Landwirtschaft entscheidend sein.

Der Wetterbericht ist heute auf jeden von uns zugeschnitten, die Vorhersagen lassen sich quasi auf den Quadratkilometer genau begrenzen. Bei der Vielzahl an Wetterberichten sucht man sich idealerweise den aus, der einem das passende Wetter voraussagt – und plant danach seinen beruflichen Alltag, seine Freizeit und seinen Urlaub oder den Arbeitseinsatz auf dem Feld.

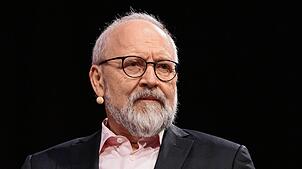

Haben wir also verlernt, den Blick an den Himmel richtig zu deuten? Wir unterhielten uns mit Sven Plöger, einem der bekanntesten Meteorologen Deutschlands. Seine deutliche Antwort: „Ja, das glaube ich. Durch unsere heutige Lebensweise, die immer technischer bestimmt ist, sind wir immer distanzierter zur Umwelt. Die Beobachtungsgabe hat nachgelassen und manchmal auch das Gespür für die Gefahren des Wetters.“

An uns Deutschen schätzt Sven Plöger, dass wir zugleich sehr interessiert am Wetter sind – also am Wetterbericht. Wir wollen danach unsere Freizeit gestalten, den Acker pflügen oder die Ernte einholen, berechnen die erwartbare Sonnen- oder Windenergie – „und wir haben mit dem Wetter unser Lieblingsnörgelthema“, wie Plöger sagt. „Das Wetter kann sich ja nicht wehren.“

Welche Quellen sollten Bauern nutzen, die wie kaum eine Berufsgruppe vom Wetter abhängig sind? „Mehrere“, sagt Sven Plöger. „Unsere Fernsehwetterberichte, auch unseren regionalen. Mit ihnen bekomme ich am Vorabend eine notwendige und vernünftige Einordnung der Wetterlage – ob mit Gewitter oder Hagel zu rechnen ist.“ Wo genau das Unwetter tobt, könne am Vorabend niemand sagen, das könne auch in 50 bis 60 Jahren noch niemand voraussagen, so Plöger. Für kurzfristige Informationen seien regionale Wetterapps interessant, beispielsweise mit einem Regenradar, der die nächsten zwei Stunden vorausberechnet. Drittens könnten Landwirte begleitende Quellen nutzen, wie sie der Deutsche Wetterdienst anbietet, mit Informationen zur aktuellen Bodenfeuchtigkeit oder der Bodentemperatur.

Was ist dran an Aussagen, dass der Schweizer Wetterbericht besser sei? Sven Plöger kennt solche Aussagen. „Dieses Phänomen gibt es in allen Ländern. Die Leute, die in Grenznähe wohnen, sagen grundsätzlich, der Wetterbericht des anderen Landes sei besser – und umgekehrt.“ Der Grund sei einfach. Wenn er, Plöger, über das Wetter in Deutschland spricht, müsse er über das ganze Land reden, und schon aus ökonomischen Gründen, weil in zwei Minuten alles gesagt sein soll, den Fokus auf die geographische Mitte legen. Da sei es doch logisch, dass die Unterschiede zu den Rändern immer größer würden und der Mensch menschlich reagiere – er kommt zu dem Schluss, dass das andere Wetter besser sein muss, wenn das eigene im einen oder anderen Fall nicht zugetroffen hat.

Kein leichtes Jahr 2018 hatten bislang die Landwirte in der Region zu bewältigen, beklagt der Dauchinger Landwirt und Milchviehhalter Andreas Schleicher, der stellvertretender Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Milchviehalter (BDM) und auch dessen Kreis-Team-Leiter ist. Das Wetter hat dabei eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. Hitze und Wassermangel haben die Produktion auf den Feldern und die Viehhaltung begleitet. Für Schleicher steht fest: Viele Menschen haben längst den Bezug zur Landwirtschaft und deren maßgeblich vom Wetter und der Natur abhängigen. und geprägten Arbeit verloren. Oft werde der ganze Berufsstand sowohl im Bereich des Tierschutzes und Tierwohls als auch des Umwelt- und Naturschutzes oder auch als Subventionsempfänger an den Pranger gestellt – ohne bestimmte Realitäten, Notwendigkeiten und eben auch witterungsbedingte Zusammenhänge zu berücksichtigen. Zusätzlich zu den Wetterkapriolen, wie Dürre und Trockenheit, Sturm und Hagel sowie Gewitter und Starkregen, die wohl zu großen Teilen auch dem Klimawandel geschuldet sind, beschäftigen nämlich auch die Milchmarktkrisen und die in Aussicht gestellten Dürrehilfen viele Landwirte.

„Mit dem vor einigen Wochen von Bundesagrarministerin Julia Klöckner initiierten Beschluss des Bundeskabinetts, dass Bund und Länder eine Dürrehilfe in Höhe von 340 Millionen Euro bereitstellen wollen, wurde ein deutliches Signal gesendet“, sagt Schleicher. Bund und Land sehen die durch die Dürre entstandenen Notlagen und helfen dabei, diese zu überwinden, loben der BDM und Schleicher im Einklang. Der BDM begrüße vor allem auch, dass diese Hilfen zielgerichtet und nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden sollen. „Dabei sind vor allem die tierhaltenden Betriebe, die mit einem enormen Grundfuttermangel und steigenden Futterkosten konfrontiert sind, zu berücksichtigen“, wiederholt Schleicher eine Position, die er bereits im Vorfeld des nun erfolgten Beschlusses des Bundeskabinetts geäußert hatte.

„Wenn wir neben der staatlichen Hilfe auch die Marktpartner der Milchviehhalter in die Pflicht nehmen, bedeutet das nicht, dass wir Almosen oder PR-Solidaritätsaktionen wollen“, sagt der Landwirt. Die Milchanlieferungen gingen deutlich zurück. Manche Molkereivertreter sehen sogar schon eine eintretende Mangelsituation und dennoch verharren die Milcherzeugerpreise annähernd auf gleichem Niveau.

Die Belastungen durch die wetterbedingte Ausnahmesituation des heißen Sommers und des ewig trockenen Herbstes müssten gleichmäßig entlang der Wertschöpfungskette verteilt werden, statt immer die ganze Last bei den Milchviehhaltern zu belassen, fordert Schleicher, für den klar ist, dass die Milcherzeugerpreise um mindestens zehn Cent angehoben werden müssen. In Kombination mit dem staatlichen Hilfsprogramm könne so die Notsituation vieler milchviehhaltender Betriebe überbrückt werden.

Auf der Gemarkung Niedereschach und Dauchingen, so Schleicher weiter, sei man, was die Trockenheit anbelange, noch mit einem „blauen Auge“ davon gekommen. Die gelegentlichen Gewitter und Schauer haben geholfen, Schlimmeres zu verhindern. Angesichts der Wettersituation sei er mit dem Ertrag beim Weizen und dem Grünland noch recht zufrieden gewesen. Bei der Wintergerste sei die Ernte jedoch sehr unterdurchschnittlich gewesen. Er wisse von Landwirtekollegen in anderen Regionen, beispielsweise aus dem Kinzigtal, wie hart diese betroffen seien. Dort sei die Lage teilweise katastrophal. Hinzu komme, dass es für die betroffenen Veredelungsbetriebe und tierhaltende Landwirte sicher sehr schwer werde, genau nachzuweisen, wie groß die Verluste und Ernteausfälle tatsächlich sind.

Und eines ist allen Landwirten klar: Ohne ein intaktes Klima, eine intakte Umwelt und Natur gehe gar nichts. Nur wenn das Wetter mitspiele, könne Landwirtschaft erfolgreich sein. Eine dem Klima, der Umwelt und Natur dienende Landwirtschaft werde es auf Dauer aber nur geben, wenn sich die harte Arbeit der in der Landwirtschaft tätigen Menschen auch rechnet, denn aktuell arbeiteten viele Landwirte, wenn man deren Arbeitszeiten sieht, weit unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Und wenn man dann noch berücksichtige, wie man in der Landwirtschaft durch mehr ausufernde Bürokratie gegängelte werde, dürfe man sich nicht wundern, wenn sich das seit Jahren zu verzeichnende Höfesterben fortsetze – unabhängig von einer sich verschärfenden Extremwetter- und Klimasitution.

Wer macht das Wetter?

Portale wie wetter.com oder Wetter.de kochen auch nur mit Wasser. Sie haben logischerweise kein eigenes weltweites Beobachtungsnetz, sondern nutzen die nationalen Angebote. So ist der Deutsche Wetterdienst dazu verpflichtet, seine Informationen kostenlos zur Verfügung zu stellen, andere Länder handhaben es genauso. Alle zehn Minuten, so Meteorologe Sven Plöger, gebe es rund um den Globus neue Messungen. Weltweit seien 14 000 Wetterstationen angeschlossen, alleine in Deutschland 500. Hinzu kommt ein privates Beobachtungsnetz, das mit den Informationen handelt. (shi)