Sie prägen unseren Alltag mittlerweile wie kaum ein anderer Gegenstand: Mikrochips. Egal ob Smartphones, Laptops oder Autos, ohne die integrierten Schaltkreise läuft nichts so, wie wir es gewohnt sind. Elektronik braucht Mikrochips. Leistungsstarke und weiter entwickelte Elektronik braucht viele Mikrochips.

Entsprechend ist die Halbleiter-Industrie, die die kleinen Bauteile herstellt, auch in aller Munde. Der Bedarf ist groß, niemand will im globalen Rennen um die Mikrochips zurückfallen. „Die Halbleiter-Industrie war noch nie so groß und aktuell“, sagt auch Tobias Bausch, Geschäftsführer der Firma AP&S mit Hauptsitz in Aasen.

Kleine Schaltkreise werden zum großen Thema

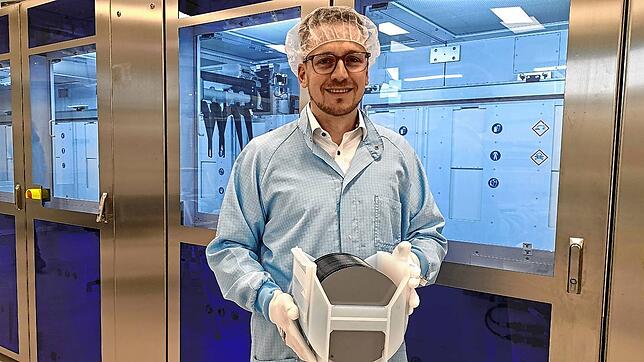

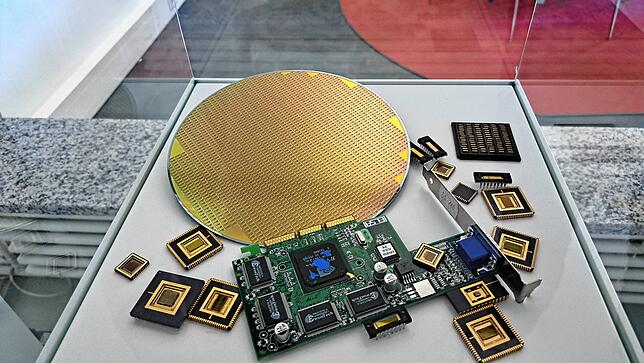

Das Donaueschinger Unternehmen mit weltweit 250 Mitarbeitern stellt selbst keine Mikrochips her. Auf der Baar werden dagegen Nassprozessanlagen für die Industrie gebaut. In der Fertigung durchlaufen Halbleiter laut Tobias Bausch stellenweise viele hunderte Schritte. Dabei kommen auch mehrfach Nassprozessanlagen wie von AP&S zum Einsatz, in denen sogenannte Wafer, also die Scheiben, auf denen die Halbleiter gebaut werden, unter anderem gereinigt oder geätzt werden.

Um den stetig steigenden Bedarf an Elektronik zu decken, braucht man diese Chips. „Heute sind Dinge normal, die vor 15 Jahren noch undenkbar waren“, sagt Geschäftsführer Bausch. Früher hatten Autos einen Kassettenspieler und Licht, heute leisten sie elektronisch deutlich mehr, etwa in Form von Sensoren beim automatischen Bremsen oder Parkassistenten.

Ohne Mikrochips keine Elektronik

„Das Thema Mikrochips ist jetzt erst so richtig im gesellschaftlichen Fokus angekommen“, so Bausch weiter. „Der Wendepunkt war meiner Meinung nach während der Pandemie, als die vermeintliche Chipkrise thematisiert wurde.“ Deutsche Autohersteller bekamen damals nicht mehr genügend Chips aus Taiwan geliefert und hatten Produktionsprobleme.

Wer keine Chips hat, kann keine Elektronik bauen. In einer immer digitaleren Welt ist das plötzlich ein zentrales Problem. Was, wenn uns plötzlich die Mikrochips ausgehen?

Für Bausch war es damals allerdings kein Mangel an Chips, sondern schlicht ein veränderter Bedarf. Viele Firmen mussten vom einen auf den anderen Tag Home-Office-Möglichkeiten einrichten und auch privat haben die Menschen stärker in Elektronik investiert. Die Chips wanderten in andere Produkte. Aber die Zeit hat eine große Erkenntnis gebracht: „Es wurde da erkannt, dass wir sehr abhängig vom Import sind“, sagt Bausch.

Deutschland ist ein kleines, aber wichtiges Rad

Laut World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) entfielen 2024 nur etwas über acht Prozent des Marktvolumens bei Halbleitern auf den europäischen Markt. In Nord- und Südamerika wurden fast 39 Prozent des Volumens umgesetzt, auf den Asien-Pazifik-Raum mit China, Taiwan und Südkorea kommen 54 Prozent. Mit dem europäischen Chip-Gesetz (Chips Act) soll der Wert durch Investitionen in Milliardenhöhe auf 20 Prozent steigen.

Auch in Deutschland soll die Industrie gefördert werden und die direkte Herstellung von Mikrochips vor Ort wachsen. Der geplante Bau einer Chip-Fabrik des US-amerikanischen Halbleiter-Giganten Intel in Magdeburg ist mittlerweile jedoch wieder vom Tisch.

Dass Deutschland und Europa drohen, im Rennen um die Halbleiter-Dominanz zurückzufallen, sieht Expertin Dorothee Hillrichs vom Ifo-Institut allerdings nicht. Alle seien voneinander abhängig, sagt sie. „Die globale Wertschöpfungskette ist höchst komplex, sodass von Zurückfallen im Allgemeinen nicht gesprochen werden kann. Die USA und Taiwan brauchen deutsche Produkte, direkt und indirekt, um ihre Chips herzustellen.“

Geopolitik kann zum Problem werden

Es gibt heute keinen Kontinent, der seinen Bedarf in der Produktion an Halbleitern komplett selbst decken kann, sagt auch Tobias Bausch. Alle brauchen das globale Zusammenspiel. So brauchen Hersteller im Ausland auch die Nassprozessanlagen von AP&S.

Die Aasener sind dabei ein typischer Vertreter für Deutschland in der Halbleiter-Industrie. „Aus unserer Analyse geht hervor, dass Deutschland in der Tat hauptsächlich im Bereich Maschinen und Material wichtig für die globale Halbleiter-Branche ist“, sagt Dorothee Hillrichs.

„Unberechenbare Lage“

Im global so voneinander abhängigen Markt ist in der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage laut Geschäftsführer Tobias Bausch „alles sehr unberechenbar“. Der Boom stocke aktuell ein wenig, wie auch die gesamte Wirtschaft. Auch Themen wie die angespannte Lage zwischen China und Taiwan oder potenzielle Strafzölle aus den USA seien Dinge, über die sich Branche und Politik auch hier Gedanken machen müssen.

Daher auch die stärkere Förderung wie der europäische Chips Act, der Abhängigkeiten verringern sollen. Denn der Markt bleibt laut Bausch riesig. „Immer mehr wird digitalisiert. Aktuell ist das Thema Künstliche Intelligenz groß mit den Rechenzentren dahinter, die Mikrochips brauchen“, so Bausch. Ein Gleichgewicht zu Asien und den Vereinigten Staaten zu erreichen, hält der Geschäftsführer aus europäischer Sicht jedoch für utopisch.