An der Roteiche scheiden sich die Geister. Für die einen ist sie ein eher skeptisch beäugter Neuling aus Nordamerika, für die anderen eine willkommene Fremde. Als offizieller Baum des Jahres 2025 hat der Baum jetzt einen Popularitätsschub erfahren, und auch im heimischen Forst spielt sie schon eine Rolle. „Aber keine entscheidende“, sagt Roland Brauner, stellvertretender Leiter des Forstamts Villingen-Schwenningen.

Zahlen untermauern ihre bislang doch recht untergeordnete Stellung im deutschen Wald: Etwa jeder 250. Baum in den Waldgebieten Deutschlands ist eine Rotbuche. Unter den belaubten Eingewanderten nimmt sie damit aber schon eine Spitzenstellung ein.

Artenreichtum als Ziel

So zählt die Roteiche zu jenen Arten, die in einer ganzen Ansammlung verschiedener Sorten auch im heimischen Wald angepflanzt wird. Brauner nennt in diesem Zusammenhang die Kiefer, die Douglasie, auch Buchen, Weißtanne und Tulpenbäume.

„Ziel ist ein breites Spektrum“, so der Forstexperte mit Blick auf die Auswahl an Bäumen, mit denen die 6000 Hektar große Waldfläche in und um Villingen-Schwenningen ständig aufgefrischt wird.

Die Stärken der Roteiche liegen in Zeiten des Klimawandels auf der Hand: Sie ist laut Lehrbuch hitzebeständig und schädlingsresistent, steckt Trockenheit recht gut weg, ihre Blätter sind schwer entzündlich, und auch der Frost kann ihr wenig anhaben. Eigenschaften also, die sie für den heimischen Wald durchaus zum Baum der Wahl macht.

Kein Alleskönner

Doch Brauner bremst die aufkommenden Euphorie, dieser vermeintliche Alleskönner sei die Lösung für alle Probleme im Waldmanagement. „Kein Allheilmittel“, so sein Urteil über die gebürtige Nordamerikanerin, die freilich schon seit fast 300 Jahren auch Gärten und Parks in Mitteleuropa aufhübscht. Ihr schöner Wuchs und ihre leuchtend roten Blätter im Herbst waren schon den Gartengestaltern des 18. Jahrhunderts positiv aufgefallen.

Der vagen Hoffnung, dem Klimawandel mit einer Wunderwaffe zu begegnen, hält der Experte entgegen: „Alle Baumarten haben ein Problem.“ Zu meinen, den nachhaltigen Veränderungen sei mit einem Trick beizukommen, werde dem Problem nicht gerecht.

In Polen nicht willkommen

Dennoch ist sie für den Experten eine Option, den örtlichen Forst widerstandsfähiger zu machen. In Deutschland wird sie als nicht invasiv eingestuft, was bedeutet, dass sie andere Arten nicht verdrängt oder ökologische Gleichgewichte durcheinanderbringt. In Polen wird das im übrigen anderes gesehen: Dort ist die Roteiche nicht willkommen.

Wie Forstamtsleiter Tobias Kühn ergänzt, ist auch die Aufzucht der Bäume nicht ganz einfach: „Die Rehe lieben die Roteiche.“ So müsse jeder Baum mit einem aufwendigen Schutz versehen werden. Dieser müsse auch beibehalten werden, wenn der Baum wächst und größer ist: Dann reiben die Rehböcke ihre Geweihe daran, um sie zu säubern.

Zwei Roteichen im Garten des Forsthauses

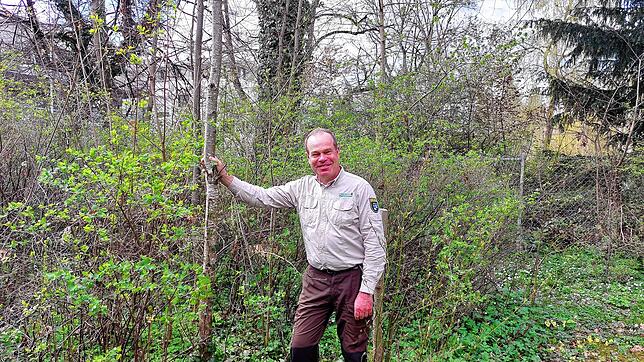

Im Vorgarten des Forsthauses in der Waldstraße stehen zwei Roteichen, die Tobias Kühn vor einiger Zeit dort ausgesät hat. Mittlerweile haben sie schon eine stattliche Höhe erreicht, aber sie werden wohl annähernd 30 Meter hoch. „Aber das dauert“, lacht Tobias Kühn.

Im Garten wächst auch eine Baumhasel, eine interessante Art im Hinblick auf den Klimawandel. Ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet erstreckt sich vom Balkan über die Türkei und den Nordiran bis nach Afghanistan. Meist wachse sie einzeln oder in kleinen Gruppen eingemischt in Laubholzbeständen.

Die Bestände in Südosteuropa wurden in der Vergangenheit extrem übernutzt, die Baumhasel ist in der Natur weitgehend ausgerottet. Das Holz gilt als wertvolles Möbelholz und wurde in der Vergangenheit häufig für aufwendige Intarsienarbeiten genutzt.

Wie gut die Baumhasel mit den Bedingungen im Schwarzwald klarkommt, wird intensiv untersucht, sie ist auch auf dem Versuchsfeld des Forstamtes beim Wohngebiet Schilterhäusle vertreten.