Eigentlich waren sie nur ein Zufallsfund. Als das Institut für Seenforschung in Langenargen 2015 im Rahmen eines Projektes den Seeboden detailliert vermessen wollte, wusste man noch nicht, dass man wohl auf eines der größten Mysterien des Bodensees stoßen würde.

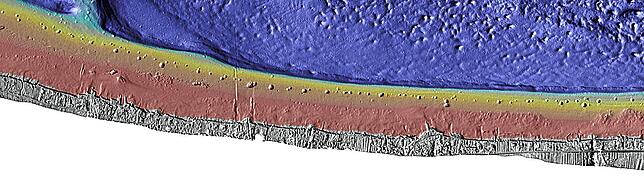

170 Steinhügel finden sich auf einer Strecke von rund 15 Kilometer von Bottighofen bis Romanshorn am Schweizer Bodenseeufer, aufgereiht wie an einer Perlenschnur. „Wir dachten zuerst, dass es sich um einen Messfehler handelt“, blickt Martin Wessels, stellvertretender Leiter des Instituts für Seenforschung in Langenargen, zurück.

Seit 2015 forscht das Amt für Archäologie des Kantons Thurgau an den Hügeln. Die Dimension und Lage habe die Forscher anfangs vor Herausforderungen gestellt, sagt Simone Benguerel, Archäologin und Leiterin des Thurgauer Amts für Archäologie: Wie untersucht man so große Strukturen mit einem Durchmesser von 20 bis 30 Metern in einer Wassertiefe von fünf Metern?

Benguerel hatte anfangs eine eigene Theorie. Sie sei eine Verfechterin der Geologie gewesen, dachte, dass es sich bei den Steinhügeln um natürliche Phänomene handelt. Doch spätestens, seit die Forscher 2019 einen der Steinhügel bei Uttwil genau untersucht haben, ist klar: Die Steinhügel wurden von Menschenhand gemacht.

Ähnliche Hügel gibt es auch in Bayern

2019 haben die Forscher einen Schnitt durch einen der Hügel vor Uttwil gemacht. Da habe man eine lose Anordnung von Holzpfählen unter den Steinen gefunden. „Da war klar, dass ich Unrecht hatte“, so die Archäologin. Eine zweite Untersuchung erfolgte an einem Steinhügel vor dem Schweizer Güttingen, eine dritte im vergangenen Jahr vor Keßwil. Die Untersuchungsergebnisse waren immer die gleichen.

Mittlerweile ist klar, dass es sich bei den Steinhügeln nicht mehr nur um ein Schweizer Phänomen handelt. Auch am bayrischen Seeufer, zwischen Wasserburg und Lindau, wurden 25 ähnliche Hügel entdeckt. Auch wieder mit Holzmaterial unter den Steinen, aus den Jahren zwischen 3100 und 3500 vor Christus, sagt Tobias Pflederer von der bayrischen Gesellschaft für Unterwasserarchäologie – Jungsteinzeit also, was sich auch mit den Schweizer Funden decke.

Das Alter der Hölzer habe man mittels Radiokohlenstoffdatierung feststellen können, sagt Benguerel. Daher gehen die Forscher davon aus, dass sich auch die Steinhügel selbst aus der Jungsteinzeit stammen.

Neue Studie weiß nichts Neues

2024 veröffentlichte das Schweizer Amt für Archäologie mit dem Institut für Seenforschung Langenargen, der Universität Bern und dem Institut für Angewandte Geowissenschaften der Technischen Universität Darmstadt eine Studie zu den Steinhügeln. Dafür habe man die Steinhügel mittels Tiefenbohrungen sehr akribisch untersucht, sagt Benguerel. Trotz der akribischen Untersuchungen sagt Wessels zu den möglichen Gründen für den Hügelbau: „Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir nichts wissen.“

Theorien gab es aber seit nun zehn Jahren. Dass es sich dabei um Grabhügel wandelt, war eine These. Es sei denkbar gewesen, dass die Plattformen saisonal aus dem Wasser ragten und auf diesen rituelle Handlungen durchgeführt wurden. Auch könnten die Steinhügel eine Art Wehranlage gewesen oder für den Transport genutzt worden sein, sagt Wessels.

Eine weitere Theorie besagt, dass es sich bei den Hügeln um astronomische Beobachtungspunkte handeln könnte. „Gut gefallen hat mir die Schlagzeile das Stonehenge vom Bodensee“, schmunzelt Wessels. „Mit Sicherheit war auch viel Fantasie im Spiel.“

60 Millionen Steine wurden verbaut

Doch eine Theorie hält sich bislang hartnäckig: Die Steinhügel könnten für die Fischzucht errichtet worden sein. Dafür spreche, dass ähnliche Hügel auch in Österreich oder in Schweizer Seen wie dem Zugersee gefunden wurden. „Vielleicht hat man damit ein Reservat für Jungfische schaffen wollen, die zwischen den Steinen ihren Laich ablegen konnten. Also Fischaufzuchtplätze“, sagt Pflederer. Dagegen spreche aber die Masse der Steinhügel in der Schweiz, sagt Pflederer.

Doch die Dimension der Hügel, lässt auch diese These alt aussehen. Laut der aktuellen Studie, wurden für die Steinhügel 60 Millionen Steine und damit ein Gewicht von knapp 80.000 Tonnen verbaut. Ein wahnsinniger Kraftakt für die steinzeitliche Bevölkerung. Selbst heute wären weit mehr als 3000 Lkw-Ladungen nötig, um diese Masse zu bewegen.

„Die Frage ist“, sagt Benguerel, „muss ich wirklich 170 solcher Jungfischstuben bauen, um die Bevölkerung zu ernähren? Dafür ist der Kalorienbedarf höher als der Ertrag. Außerdem war in der Jungsteinzeit die Bevölkerung am Bodensee viel geringer. Das erscheint uns seltsam.“

Auch Wessels ist sich sicher: „Da muss eine große Idee dahintergestanden sein. Sonst baut man keine Steinhügel, die 80.000 Tonnen wiegen. Das macht man nicht aus einer Laune heraus.“

Bislang wurde an den Hügeln nicht mehr weitergeforscht. Eventuell in diesem Jahr soll es aber weitergehen, sagt Benguerel. Sie will weitere Einzelfragen abklären und die Flächen zwischen den Hügeln näher untersuchen. Auf der Prioritätenliste steht das Mysterium aber nicht. Die Hügel seien schließlich nicht erosionsgefährdet.

Martin Wessels sieht das nüchtern. „Ich kann mit diesem Unwissen gut leben“, sagt er. Auf die Frage ob er glaubt, dass jemals die Rätsels-Lösung gefunden wird, lacht er: „Spielen Sie Lotto? Entweder es wird gelöst, oder es wird nicht gelöst.“ Schließlich gebe es Dinge auf der Welt, die sich einfach nicht erklären lassen.