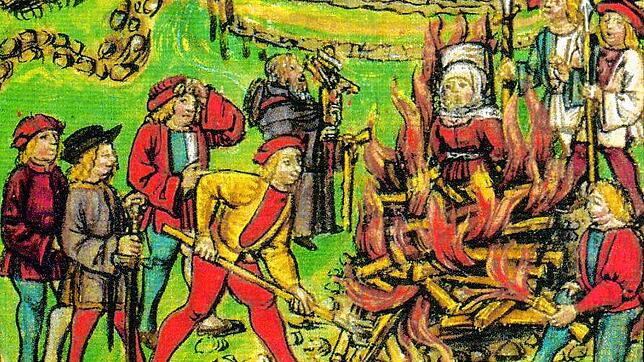

40 Frauen und zwei Männer wurden im 16. und 17. Jahrhundert in Rheinfelden der Hexerei angeklagt, für schuldig befunden und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Fricktaler Historikerin Diemuth Königs berichtete im Rahmen der Vorträge der Fricktalisch-Badischen Vereinigung für Heimatkunde über die schauerlichen Hexenprozesse.

Die Betroffenheit über das Schicksal der 40 Frauen und 2 Männer, die in Rheinfelden dieses ungerechte Schicksal erlitten, war beim Publikum deutlich zu spüren. Denn die Methoden, unter denen die Angeklagten gestanden, mit dem Teufel im Bunde zu stehen, waren unzimperlich, brutal und menschenverachtend – und der Tod durch Verbrennen wohl einer der schlimmsten und qualvollsten. „Es ist durchaus möglich, dass weit mehr als 42 Menschen diesem Urteil zum Opfer fielen“, so Königs, „denn die Gerichtsprotokolle sind unvollständig.“

Niemand war vor einer Denunziation gefeit

Es brauchte nur wenig, um im 16. und 17. Jahrhundert der Hexerei angeklagt und von den Ratsherren und Richtern verhört zu werden. Und es konnte alle treffen: Jung und Alt, Arm und Reich. Niemand war vor einer Denunziation gefeit. Meistens waren es jedoch Frauen.

Es reichte, wenn eine Person nach einer Krankheit den Verdacht hatte, dass diese Krankheit durch eine Person ausgelöst wurde, die ein Küchlein oder eine Speise berührt oder sie anderweitig „verhext“ hatte. Oft wurden die vermeintlichen Hexen und Hexer von anderen Angeklagten denunziert, die unter den Qualen der Folter und mit Suggestivfragen die Namen „Verbündeter“ preisgaben, um selbst den Schmerzen der Folter zu entgehen oder freigesprochen zu werden.

„Die Geständnisse, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben, wurden mit den schlimmsten Foltermethoden aus den Frauen und Männern herausgepresst“, so Königs. Die Protokolle belegen, dass ein Scharfrichter von Anfang an bei den Verhören mit dabei war, ebenso Geistliche, die aus den Verdächtigen den Teufel austreiben sollten. Nur wenige Frauen hielten diesem Druck und diesen Qualen stand: Königs stieß auf fünf Frauen, die schließlich freigelassen wurden.

Befreit waren die Frauen dennoch nicht, sondern sie standen weiter unter dem Verdacht, im Bund mit dem Teufel zu stehen. „Sie wurden unter Hausarrest gestellt und mussten unter Eid schwören, sich nicht zu rächen, für das, was ihnen angetan wurde“, erklärte Königs. Die Frauen waren gesundheitlich geschwächt. Jede Anklage war verbunden mit einer sozialen Ächtung und einem wirtschaftlichen Abstieg für sie und ihre Familien.

Ein Hexenprozess bedeutete auch finanziellen Ruin

Die Familien der Angeklagten und Verurteilten mussten auch für die Kosten für die Verhöre und den Scharfrichter aufkommen. „Die Hexenprozesse waren auch ein Riesengeschäft“, betonte Königs. Wer unter den Verdacht geriet, eine Hexe zu sein, musste damit rechnen, nicht nur seinen Ruf, seine Gesundheit, sondern auch einen Großteil seines Hab und Gutes zu verlieren.

Meistens wurden die Hexenprozesse von der Öffentlichkeit mitgetragen. „Die Ratsherren waren überzeugt, das Richtige zu tun“, so Königs. Aber es gab auch Widerstand. So waren der Ehemann, die Familie und zahlreiche Persönlichkeiten aus der Rheinfelder Bevölkerung von der Unschuld der Spitalmeisterin Christina Schmidlin (gefangen genommen 1618) überzeugt, und sie versuchten, mit einer Petition deren Freilassung zu erreichen.

Christina Schmidlin, bekannt als wohltätige und großzügige Frau, wurde schließlich freigelassen. Zum Verhängnis wurde ihr wohl ein Streit mit einem Ratsherrn. Später wurde sie ein zweites Mal denunziert (1624), was sie nicht lange überlebte. Ihr Mann wurde auch nach ihrem Tod schikaniert.

Die Autorin schreibt unter anderem für die „Aargauer Zeitung“. Dort ist der Beitrag auch zuerst erschienen.