In Konstanz verschwindet bis zum Jahresende das Straßenschild des ehemaligen Kreuzlinger Bezirksstatthalters Otto Raggenbass. Mit der Umbenennung reagiert die Stadt auf die Kritik von Historikern, die seit Jahrzehnten darauf hinweisen, dass Raggenbass‘ Handeln zur Zeit des Zweiten Weltkriegs wenig ruhmreich war: So wird dem Statthalter nachgesagt, er sei ein Nazi-Freund gewesen und habe zur systematischen Verfolgung und Ausweisung von Juden aus dem Kanton Thurgau wesentlich beigetragen.

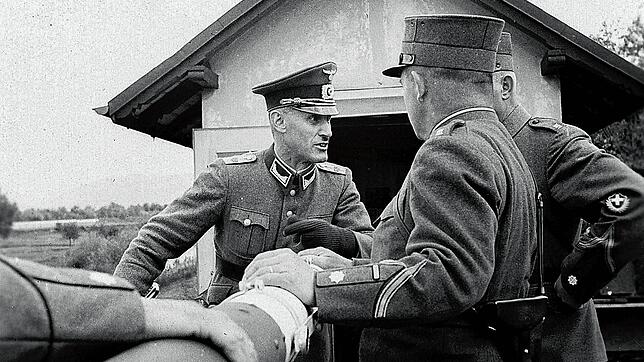

Die Anschuldigungen gegen Raggenbass erhalten mit der Umbenennung der Straße ein neues Kapitel. Dieser Schritt überrascht den Konstanzer Historiker Arnulf Moser nicht: „Es wurde Zeit, dass dieser Name verschwindet aus Konstanz.“ Der 81-Jährige beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte der Thurgauer Behörden im Zweiten Weltkrieg. Raggenbass sei die Spitze des Eisbergs, so Moser: „Mitten in der Flüchtlingswelle von 1938 wurde der Mann zum Untersuchungsrichter und Chef der Lokalpolizei.“ Die damalige Flüchtlingspolitik des Kantons Thurgau war sehr restriktiv. Raggenbass galt als Freund der Deutschen und arbeitete als Untersuchungsrichter eng mit Ernst Haudenschild, dem Thurgauer Polizeikommandanten, zusammen. Dieser gilt als umstritten, seine Aussagen führten immer wieder zu Empörung.

Als 1938 Tausende Juden die Schweiz erreichten, rühmten sich die Thurgauer Behörden in Bern mit ihrer restriktiven Flüchtlingspolitik. Im Protokoll der außerordentlichen Polizeidirektorenkonferenz vom 17. August 1938 ist Haudenschilds Aussage dokumentiert: „Wir haben keine politischen und jüdischen Flüchtlinge in unserem Kanton. Mag man in Bern beschließen, was man will. Dieser Kanton wird keine Flüchtlinge zulassen.“

Während die Behörden in anderen Kantonen wie St. Gallen und Zürich illegal Juden in die Schweiz ließen, kannte man im Thurgau keine Gnade. Der St. Galler Polizeikommandant Paul Grüninger soll laut eigenen Aussagen 1938 und 1939 zwischen 2000 und 3000 Menschen illegal zur Flucht verholfen haben. Er wurde vom Dienst suspendiert und seine Ansprüche auf Pension aberkannt. Erst Jahre nach seinem Tod wurde er 1993 rehabilitiert. Wie vielen Flüchtlingen im Thurgau die Flucht gelungen ist, ist unbekannt.

Kritik seit Jahren

Moser kritisiert den Kanton seit Jahren, passiert sei nichts: „Ich wundere mich, dass man beim Kanton Thurgau anscheinend kein Interesse hat, die Geschichte aufzuarbeiten und den Opfern mindestens ein Denkmal zu setzen.“ Moser vermutet in der Untätigkeit ein Schutzverhalten: „Wenn man sich nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzt, findet man auch keine Probleme.“ Neben Moser haben sich weitere Historiker mit dem Umgang des Thurgaus mit jüdischen Flüchtlingen beschäftigt.

Es gilt als gesichert, dass Flüchtlinge aus Deutschland an der Grenze zurückgeschickt wurden. Ein Beispiel ist Werner Bohn, der bei Ermatingen über den Untersee schwamm, erwischt und „auf gleichem Weg zurückgeschickt“ wurde. Der Halbjude Klaus Auerbach schwamm in einer Augustnacht 1944 von der Insel Reichenau aus nach Ermatingen. Er wurde ins Bezirksgefängnis Kreuzlingen gebracht. Bei seiner Einvernahme erfuhren die Behörden, dass er von der Gestapo gesucht wurde. Am selben Tag wurde er an die deutsche Grenzpolizei übergeben.

Sucht man im Thurgauer Staatsarchiv nach weiteren Schicksalen, wird man enttäuscht. In den Dossiers der Fremdenpolizei fehlen Akten. Eine Mitarbeiterin sagt: „Die Dossiers der Jahre davor und danach sind alle um ein Vielfaches dicker. Wir gehen heute davon aus, dass diese Akten alle vernichtet wurden.“ Moser vermutet eine gezielte Aktion, um das Unrecht in Vergessenheit geraten zu lassen: „Raggenbass und Haudenschild haben aufgeräumt – immer wieder.“

Fehlende Akten

Auch Moser stellte fest, dass Akten in den Kantonsarchiven fehlen. Doch wurden nicht alle Dokumente vernichtet: Ein Teil sei in den Kreuzlinger Gemeinderatsakten erhalten, berichtet die Historikerin Monica Rüthers, die an der Universität Hamburg lehrt. Sie hat auf der Internetseite des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG) zur Israelitischen Gemeinde Kreuzlingen geschrieben – und damit zu behördlichem Antisemitismus im Kanton Thurgau.

Demnach schob die Thurgauer Fremdenpolizei 1938 zehn jüdische Kinder auf Befehl von Otto Raggenbass ab, die in Kreuzlingen zur Schule gingen, nachdem sie in Konstanz vom Unterricht ausgeschlossen worden waren. 1941 wurden sämtliche Juden aus Deutschland ausgebürgert. Damit verloren auch viele Kreuzlinger Juden ihre Staatsangehörigkeit, worauf ihnen die Thurgauer Fremdenpolizei die Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung entzog. Sie durften nur gegen Kaution bleiben.

Schicksale, die vom Kanton aufgearbeitet werden müssten, sagt der ehemalige EDU-Kantonsrat Daniel Frischknecht. Er setzt sich seit Jahren dafür ein, dass sich der Kanton mit dem Thema auseinandersetzt und seine Geschichte aufarbeitet: „Konstanz ist dem Thurgau bei der Aufarbeitung dessen eigener Geschichte voraus. Das ist eigentlich beschämend.“

Kanton soll Geschichte aufarbeiten

Der Kanton gibt keinen Kommentar ab. Nur die Antworten auf zwei Anfragen im Kantonsrat schickt die Staatskanzlei als Antwort auf eine Anfrage. Erst am 7. Juni 2022 entschuldigte sich der Kanton in der Antwort auf eine einfache Anfrage: „Der Regierungsrat bedauert das Geschehene zutiefst und holt die Bitte um Entschuldigung nach im Bewusstsein, dass sie um Jahre zu spät kommt, weil sie viele Menschen, die lange mit Recht auf sie gehofft hatten und sie hätten annehmen wollen, nicht mehr erreichen kann.“

Den Bau eines Mahnmals – wie es im Kanton St. Gallen entsteht – schlägt der Kanton aus und spielt den Ball nach Bern zurück: „Auf die Realisierung eines eigenen thurgauischen Holocaust-Mahnmals möchte der Regierungsrat bis auf Weiteres verzichten. Kantonale Alleingänge sind angesichts der Unvergleichbarkeit des Holocaust nicht angemessen; die Schweizerische Eidgenossenschaft als Ganzes muss sich der Geschichte stellen.“ Dass der Thurgau eine größere Last zu tragen hat als alle anderen Kantone, darin sind sich Moser und Frischknecht einig. Beide sagen: „Der Kanton Thurgau muss endlich seine Geschichte aufarbeiten.“

Die Autoren sind Reporter unserer Partnerzeitung ‚Thurgauer Zeitung‘.